Montaignes Vergleich seiner Lieblingsautoren mit seinem Vater ist aufschlussreich für seine Art des Lesens. Er nahm Bücher zur Hand, als wären es Menschen, die er im Kreis seiner Familie willkommen hieß. Der widerspenstige, Ovid lesende Junge sollte später eine rund tausend Bände umfassende Bibliothek besitzen: eine stattliche Zahl, aber keineswegs ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Einige Bücher waren das Vermächtnis seines Freundes La Boétie, andere kaufte er selbst. Er hatte keinen Sinn für die Schönheit des Einbands oder den Seltenheitswert eines Buchs. Montaigne wiederholte nicht den Fehler seines Vaters, Bücher oder deren Autoren zum Fetisch zu machen. Unvorstellbar, dass er Bücher küsste, als wären es Heiligenreliquien, wie es von Erasmus oder Petrarca überliefert ist. Oder dass er, bevor er mit der Lektüre begann, seine besten Kleider anzog, wie Machiavelli, der bekannte: «Ich ziehe mein schmutziges, verschwitztes Alltagsgewand aus und lege das Gewand des Hofes und des Palastes an, und in dieser festlicheren Kleidung betrete ich den Hof der antiken Autoren und werde von ihnen willkommen geheißen.» Montaigne hätte dieses Verhalten lächerlich gefunden. Er verkehrte mit den antiken Autoren in einem kameradschaftlichen Ton, manchmal machte er sich sogar über sie lustig, etwa wenn er Cicero als selbstgefällig bezeichnete oder meinte, Vergil hätte sich mehr anstrengen können.

Anstrengung aber ist etwas, wozu er selbst sich nie bequemte, weder beim Lesen noch beim Schreiben. «Da oben blättere ich einmal in diesem, einmal in jenem Buch», schrieb er, «ohne Ordnung, ohne Plan: wie es sich eben ergibt.» Wenn er das Gefühl hatte, als gewissenhafter Gelehrter betrachtet zu werden, konnte er richtig ärgerlich werden. Ertappte er sich dabei, dass er soeben gesagt hatte, Bücher würden Trost spenden, beeilte er sich hinzuzufügen: «Ich bediene mich ihrer nämlich kaum häufiger als jene, die überhaupt keinen Umgang damit haben.» Und einer seiner Sätze beginnt so: «Wir, die wir kaum gelehrten Umgang mit Büchern haben …» Seine Grundregel bei der Lektüre hatte er bei Ovid gelernt: Suche dein Vergnügen. «Stoße ich beim Lesen auf Schwierigkeiten», schrieb er, «zernage ich mir denn auch nicht die Nägel hierüber, sondern lasse die Sache, nachdem ich sie zwei-, dreimal vergeblich angegangen bin, auf sich beruhn.»

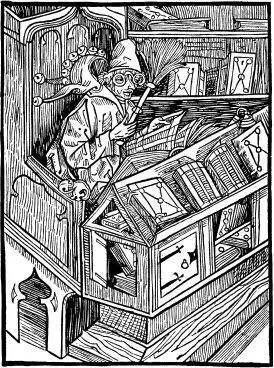

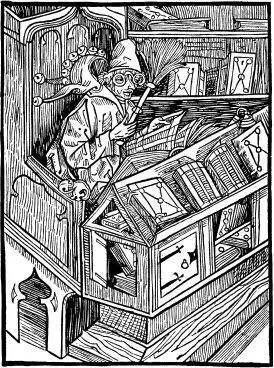

Der lesende Narr. Holzschnitt von Albrecht Dürer

In Wirklichkeit konnte er durchaus hart arbeiten, allerdings nur, wenn sich die Mühe für ihn lohnte. Anmerkungen von Montaignes Hand finden sich in einigen Büchern seiner Sammlung, besonders in seiner Ausgabe von Lukrez’ Über die Natur der Dinge — ein Text, der seine Aufmerksamkeit gewiss verdient hatte. Eigenwillig und intellektuell abenteuerlich, war es genau die Art Werk, das für Montaigne die Anstrengung wert war.

Er bezeichnete sich selbst gern als Faulenzer, der ein paar Seiten liest, bevor er gähnend das Buch beiseitelegt. Das passt zu dem Eindruck des Dilettantischen, den er in seinem eigenen Schreiben vermitteln wollte. Wie die Lukrez-Ausgabe zeigt, war die Wahrheit komplizierter. Aber zweifellos legte er beiseite, was ihn langweilte. In diesem Geist war er schließlich erzogen worden. Sein Vater hatte ihm gesagt, alles solle «in aller Milde und Freiheit […], ohne Härte und Zwang» angegangen werden. Diesen Rat machte Montaigne zum Grundprinzip seines Lebens.

Montaigne, der Langsame und Vergessliche

Wenn Montaigne sich die Mühe machte, ein Buch durchzublättern, vergaß er, wie er selbst sagte, hinterher gleich wieder, was er gelesen hatte. «Das Gedächtnis ist ein höchst hilfreiches Instrument, ohne das der Verstand sein Werk kaum verrichten kann», schrieb er und fügte hinzu: «Mir fehlt es völlig.»

Keinem Menschen steht es schlechter an als mir, vom Gedächtnis zu reden, denn ich entdecke in mir kaum eine Spur davon, und ich bezweifle, dass es auf der ganzen Welt ein zweites gibt, das so ungeheuerlich versagt.

Er gab zu, dass ihn das störte. Es war ärgerlich, dass sich die interessantesten Ideen wieder verflüchtigten, die ihm bei einem Ausritt kamen, wenn er kein Papier dabei hatte, um sie zu notieren. Auch an seine Träume hätte er sich gern deutlicher erinnert. Er zitiert Terenz, wenn er schreibt: Mein Gedächtnis «ist durchlöchert wie ein Sieb».

Montaigne verteidigte oft jene, die außerordentliche Anforderungen an ihr Gedächtnis zu bestehen hatten. Es berührte ihn beispielsweise zutiefst, als er las, wie Lynkestes vor dem versammelten Heer eine Rede zu seiner Verteidigung halten musste, nachdem man ihn der Verschwörung gegen Alexander den Großen beschuldigt hatte. Lynkestes hatte den Text vorher memoriert, aber jetzt brachte er nur stammelnd ein paar Worte heraus. Einige Soldaten verloren die Geduld und töteten ihn mit ihren Speeren, im Glauben, seine Verwirrung bekunde sein schlechtes Gewissen. «Ein schlüssiges Argument, fürwahr!», rief Montaigne aus. Die Verwirrung beweise jedoch nur, dass ein überlastetes Gedächtnis unter Anspannung und Erwartungsdruck scheut wie ein Pferd in Panik und zusammenbricht.

Selbst wenn das eigene Leben nicht auf dem Spiel stand, war es nicht unbedingt eine gute Idee, eine Rede auswendig zu lernen. Einem spontanen Vortrag konnte man besser zuhören. Als Montaigne selbst öffentlich reden musste, bemühte er sich um Lockerheit und legte es darauf an, seine «Gebärden so erscheinen zu lassen, als ob sie sich unwillkürlich und ohne Vorbedacht aus den Umständen ergäben». Insbesondere vermied er Gliederungen bei der Aufzählung von Argumenten, da man leicht einzelne Punkte vergaß oder weitere hinzufügte.

Manchmal vergaß er ausgerechnet das, was ihm als die wichtigste Information erschien. Als er Tupinambá-Eingeborenen begegnete, die von französischen Siedlern aus Brasilien mitgebracht worden waren, hörte er genau zu, als sie ihre Eindrücke von Frankreich schilderten. Es gab drei interessante Aspekte, doch als Montaigne sie in seinen Essais wiedergeben wollte, erinnerte er sich nur noch an zwei. Andere Vergesslichkeiten waren gravierender. In einem später veröffentlichten Brief zum Tod seines Freundes La Boétie, des Menschen, den er in seinem Leben am meisten geliebt hatte, gestand er, einige der letzten Handlungen und Worte des Freundes vergessen zu haben.

Montaignes Eingeständnis solcher Unzulänglichkeiten war eine direkte Infragestellung des rhetorischen Ideals der Renaissance, dem zufolge gut denken so viel bedeutete wie gut sprechen. Und gut und angemessen zu sprechen bedeutete, die Argumentation mit geistreichen Zitaten und Beispielen auszuschmücken. Anhänger der Erinnerungskunst, der ars memoriae , eigneten sich Techniken zur ellenlangen Aneinanderreihung rhetorischer Figuren an und entwickelten diese Techniken zu einem Programm der philosophischen Selbstverbesserung. Für Montaigne hatte ein solches Bemühen keinen Reiz.

Schon einige seiner frühesten Leser bezweifelten, dass sein Gedächtnis tatsächlich so schlecht war, wie er behauptete. Das ärgerte ihn so sehr, dass er sich in den Essais darüber beklagte. Die Zweifler wiesen dennoch darauf hin, dass er beispielsweise keine Schwierigkeiten zu haben schien, Lektürezitate zu behalten. In den Essais tauchen viele auf, etwa, sein Gedächtnis sei «durchlöchert wie ein Sieb». Entweder war er weniger vergesslich, als er glaubte, oder er war weniger faul, als er behauptete, denn wenn er die Zitate nicht im Kopf behielt, muss er sie wohl aufgeschrieben haben. Einige waren regelrecht wütend auf ihn. Der Dichter Dominique Baudier, fast ein Zeitgenosse, sagte, Montaignes Klagen über sein schlechtes Gedächtnis stießen ihn ab und brächten ihn gleichzeitig zum Lachen: eine extreme Reaktion. Und der Philosoph Malebranche aus dem 17. Jahrhundert hatte das Gefühl, von Montaigne belogen zu werden — ein schwerwiegender Vorwurf gegenüber einem Autor, der sich viel auf seine Aufrichtigkeit zugute hielt.

Читать дальше