Die Sprache, die er bei seinen Pflegeeltern gehört hatte, war der Dialekt des Périgord gewesen. Als er alt genug war, das Essen seiner Gastfamilie zu essen, war er auch alt genug, um sein Ohr an deren Sprache zu gewöhnen, wenngleich er sie noch nicht sprechen konnte. Jetzt musste er ins Lateinische wechseln, ohne den Zwischenschritt der Sprache, in der er später schreiben sollte: Französisch. Ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Experiment, das vor praktische Probleme stellte. Pierre selbst beherrschte die lateinische Sprache nur minimal, seine Frau und die Bediensteten gar nicht. Auch im näheren Umkreis gab es niemanden, der Latein wie seine Muttersprache beherrschte. Wie wollte Pierre es schaffen, seinem Sohn die Sprache Ciceros und Vergils beizubringen?

Er verfiel auf ein zweistufiges Modell. Für Stufe eins engagierte er einen Lehrer, der Latein flüssig beherrschte, obgleich es nicht seine Muttersprache war. Dr. Horsts größter Pluspunkt war, dass er zwar gut Lateinisch, aber kaum Französisch konnte, geschweige denn den heimischen Dialekt, so dass er mit dem kleinen Micheau nur auf Latein kommunizieren konnte. So wurde Dr. Horst — latinisiert Horstanus — schon früh zu seiner wichtigsten Bezugsperson, «noch bevor sich meine Zunge zu lösen begann», wie Montaigne sich ausdrückte.

Stufe zwei bestand in dem Verbot für alle Haushaltsmitglieder, mit Micheau eine andere Sprache als Latein zu sprechen. Wenn sie dem Kind sagen wollten, es solle sein Frühstück essen, mussten sie den lateinischen Imperativ und die richtige Kasusendung benutzen. Also begannen alle, sich ein paar Brocken Latein anzueignen, und auch Pierre selbst kratzte seine schulischen Sprachkenntnisse zusammen. Wie Montaigne berichtet, profitierten auf diese Weise alle davon:

Mein Vater und meine Mutter lernten auf diese Weise genug Latein, um es zu verstehn und sich notfalls seiner zu bedienen; dasselbe traf auch auf all jene im Hause zu, deren besondrer Obhut ich anvertraut war. Kurz, wir latinisierten uns dermaßen, dass einiges hiervon bis in die rundum liegenden Dörfer drang, wo es für manche handwerkliche Berufe und Arbeitsgeräte heute noch lateinische Bezeichnungen gibt, die sich durch ständigen Gebrauch dort eingewurzelt haben. Ich meinerseits verstand noch nach meinem sechsten Lebensjahr Französisch oder das heimische Périgordisch nicht besser als Arabisch.

So lernte Montaigne «ohne System und Buch, ohne Grammatik und Lehrplan, ohne Rute und Tränen» ein Latein so tadellos wie das seines Lehrers, und es kam ihm noch natürlicher über die Lippen als diesem. Spätere Lehrer lobten seine Lateinkenntnisse.

Warum tat sein Vater das? Bei dieser Frage wird uns bewusst, was für ein Abgrund sich zwischen uns und dem Gegenstand unserer Betrachtung auftut. Die meisten Menschen würden es heute als verrückt betrachten, Eltern und Kind einer toten Sprache wegen zu trennen. In der Renaissance erschien dieser Preis nicht zu hoch. Die Beherrschung eines schönen und grammatikalisch makellosen Lateins war das oberste Ziel einer humanistischen Bildung. Es war der Schlüssel zur antiken Welt, die als Inbegriff menschlicher Weisheit betrachtet wurde, aber auch der Schlüssel zur zeitgenössischen Kultur, da die meisten Gelehrten nach wie vor Lateinisch schrieben. Die Beherrschung dieser Sprache war zudem die Voraussetzung für eine Laufbahn im juristischen und staatlichen Dienst. Latein verlieh seinem Sprecher die höheren Weihen. Wer geschliffen Lateinisch sprach, der musste, so die Vorstellung, auch in der Lage sein, geschliffen zu denken. Pierre wollte seinem Sohn die besten Startbedingungen fürs Leben geben: einen Zugang zum verlorenen Paradies der Antike und zu einer erfolgreichen persönlichen Zukunft.

Pierres Erziehungsmethode belegt auch die Ideale jener Zeit. Die meisten Jungen lernten Latein mühselig in der Schule, die Römer dagegen hatten es ohne großen Aufwand sprechen gelernt, so natürlich wie das Atmen. Die Tatsache, dass die Heutigen diese Sprache künstlich erlernen mussten, galt als Ursache dafür, dass sie sich nicht zur Seelengröße und Erkenntnisfülle der Griechen und Römer aufschwingen konnten.

Es war alles andere als ein grausames Experiment, zumindest vordergründig. Die neuen Erziehungstheorien der Zeit betonten, Lernen müsse Vergnügen bereiten, und die wichtigste Lernmotivation der Kinder sei ihr angeborener Wissensdurst. Als Montaigne älter wurde, lernte er auch Griechisch auf spielerische Weise. «So schoben wir uns die Deklinationsformen Zug um Zug wie jene Schüler zu, die Arithmetik und Geometrie mittels bestimmter Brettspiele erlernen», schrieb er. Vom Griechischen blieb jedoch bei ihm nicht viel hängen. Später bekannte er, nur geringe Griechischkenntnisse zu besitzen. Insgesamt aber erwies sich dieser hedonistische Erziehungsansatz als vorteilhaft. Von frühester Kindheit an hatte er sich allein von seiner Neugier leiten lassen, und er wuchs zu einem unabhängigen Geist heran, der seinen eigenen Weg ging, ohne sich der Pflicht und Disziplin zu unterwerfen — mit einem Ergebnis, das vielleicht wertvoller war, als sein Vater es erhofft hatte.

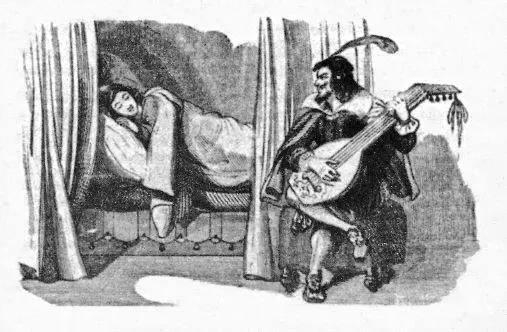

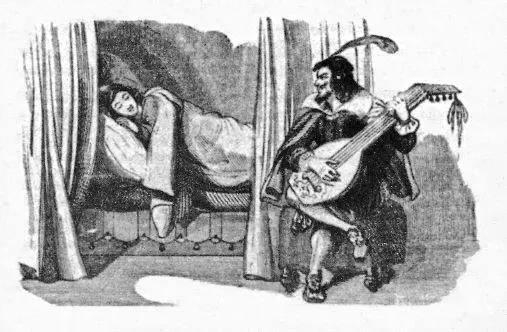

Andere Aspekte von Montaignes Kindheit spiegeln ähnlich zwanglose Grundsätze wider. Man war der Ansicht, «es verwirre das zarte Gehirn der Kinder, wenn man sie am Morgen jählings wachrüttle», weshalb Pierre seinen Sohn wie eine Kobra aus dem Bett locken ließ — vom Wohlklang eines Spinetts oder eines anderen Musikinstruments. Körperliche Züchtigung erfuhr das Kind kaum, es wurde nur zweimal mit einer Rute geschlagen, und auch dann nur sehr sanft. Es war eine Erziehung mit «Umsicht und Fingerspitzengefühl».

Pierre bezog seine pädagogischen Ideen von seinen gelehrten Freunden und vielleicht auch von Leuten, die er in Italien kennengelernt hatte. Doch der wichtigste Ideologe für diesen Ansatz war ein Holländer, Erasmus von Rotterdam, der während seines Italienaufenthalts zwanzig Jahre zuvor über die Erziehung geschrieben hatte. Montaigne behauptete, das pädagogische Konzept sei die Idee seines Vaters gewesen, der «alle menschenmöglichen Erkundigungen über eine besonders empfehlenswerte Erziehungsmethode einholte». Wie für Pierre typisch, war es ein wissenschaftlich fundiertes Konzept und gleichzeitig ziemlich unausgegoren. Es ist mit Sicherheit deutlicher von Montaignes Vater Pierre als von seiner Mutter Antoinette inspiriert, und man würde allzu gern wissen, was sie davon hielt. Wenn Montaignes Säuglingsjahre bei einer Bauernfamilie ihren Sohn von ihr entfremdet hatten, so verstärkte die weitere Erziehung diese Distanz noch zusätzlich. Sie wohnten jetzt zwar im selben Haus, aber sprachlich und kulturell lebten sie auf verschiedenen Planeten. Es ist unwahrscheinlich, dass sich seine Mutter die lateinische Sprache gut aneignete, auch wenn Montaigne sagt, sie habe ihm zuliebe ein wenig gelernt. Auch Pierres Kenntnisse blieben rudimentär. Wenn das Experiment tatsächlich so streng war, wie es seine Beschreibung nahelegt (was durchaus zu bezweifeln ist), dann konnten Vater und Mutter mit ihrem Sohn nur sehr gestelzt und unnatürlich kommunizieren. Selbst Horstanus konnte sich nicht völlig spontan mit ihm unterhalten, so profund seine Kenntnisse auch waren. So viel zur «Natürlichkeit» dieser Erziehung. Man kann nur vermuten — und hoffen —, dass die strengen Regeln gelegentlich durchbrochen wurden. Darüber lässt Montaigne nichts verlauten. Und er lässt auch keinen Zweifel daran, dass das Experiment in seinen Augen ein großer Erfolg war.

Der junge Montaigne wird geweckt. Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert

Er sprach zwar fließend Latein, aber diese Saat ging später nicht auf. Mangels Sprachpraxis sank sein Niveau wieder auf das aller anderen gebildeten jungen Adligen. Als jedoch sein Vater Jahrzehnte später während einer Nierenkolik bewusstlos wurde und in seine Arme sank, kamen Montaignes «erste Worte aus dem tiefsten Innern» — auf Latein.

Читать дальше