1 ...6 7 8 10 11 12 ...34 Сделали их такими наши авиационные специалисты своими руками под руководством своих командиров. Заслуга в этом в первую очередь принадлежит А. И. Тимофееву и В. Г. Захарову.

Понятно, что первым быть всегда и во всём очень сложно и тяжело, а в этом, чрезвычайно сложном и по-настоящему опасном деле особенно.

Маршруты полётов для перелётов вертолётов до границы с Афганистаном выбирались, исходя не только из соображения наикратчайших расстояний между пунктами маршрута для сокращения дальности, времени перелётов и экономии топлива, но, прежде всего, из обязательного соблюдения условий обеспечения мер безопасности, учитывая при этом такие факторы, как:

– удобное и простое ведение визуальной ориентировки. (В горах летают только визуально!) Этот фактор обеспечивался прокладкой маршрута вдоль ущелий и русел рек, протекающих внизу ущелий, вдоль автодорог и автотрасс, если такие имелись;

– упрощённый поиск посадочных площадок в случае отказа авиатехники и посадки на вынужденную. Учитывалось, в частности, что в случае возникновения таких обстоятельств, можно будет подобрать площадку и сесть на дорогу, проходящую внизу, вдоль которой проходит маршрут полёта;

– как можно большая приближённость в условиях безлюдной местности к населённым пунктам и пограничным заставам. Чтобы «в случае чего» быстрее пришла и была оказана необходимая помощь;

– необходимость постоянного выдерживания безопасной высоты 4 4 Безопасная высота что это? Не вдаваясь в сложные формулировки и расчётные формулы, скажу, что безопасная высота полёта в ПМУ (простых метеоусловиях) по маршруту должна быть минимум на 600 метров выше самой наивысшей точки рельефа местности, которая есть в ширине всего коридора, по которому летит вертолёт.

полёта для того, чтобы, опять же «в случае чего», всегда лётчикам оставалась возможность для манёвра (поворота, разворота, и т. д.). А это условие (выдерживание безопасной высоты полёта) в условиях высокогорья можно выполнить только при условии учёта фактической высоты местности, над которой пролетаешь, и учёта ограничений практического потолка вертолёта по его тактико-техническим характеристикам на разных высотах полёта в зависимости от его загрузки. Все эти факторы при различных условиях полёта и различных вариантах загрузки вертолёта начальником авиации округа полковником А. И. Тимофеевым и другими, названными мною лётчиками, были по сто раз рассчитаны и проверены на практике. Были разработаны и утверждены типовые маршруты с рекомендациями всему лётному составу при полётах по этим маршрутам.

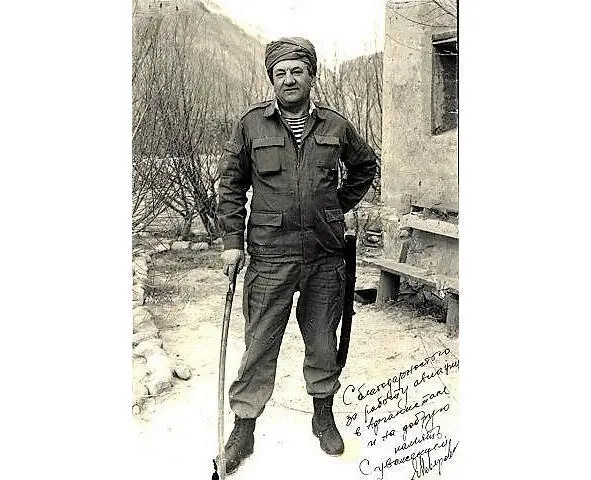

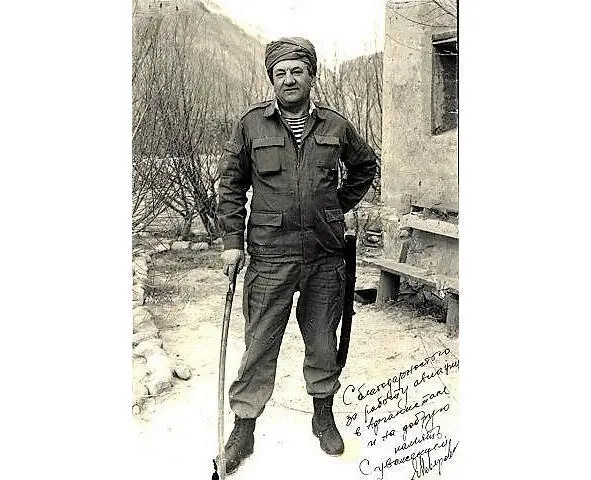

А. И. Тимофеев

Полковник Александр Иванович Тимофеев был необыкновенным и удивительным человеком! Он относился к тому поколению лётчиков, которые были учениками самого Валерия Чкалова и его ровесников. По возрасту он каждому из нас годился в отцы. Методы его воспитания, обучения лётному делу и передачи своего мастерства молодому поколению были, как и он сам, тоже очень необыкновенны и оригинальны.

Полковник А. И. Тимофеев

А сколько афоризмов он изрекал за день! Жалко сейчас, что тогда их никто не записывал! В наше время, думается, было бы очень интересно их все почитать и вспомнить! И, главное, своими высказываниями он всегда попадал, что называется, «не в бровь, а в глаз!» Все его высказывания сопровождались острыми, не употребляемыми в русской письменной речи и литературе, «бранными» словами и выражениями. Но как это было актуально и до всех доходчиво! Особенно в боевой обстановке, когда решение надо было принимать не то что «быстро», а «молниеносно». Это не описать словами! Это надо было слышать и при этом видеть и его, и того, к кому он обращался. Иногда он, когда его не понимали, срывался на крик, «матюги» (нецензурные выражения), смачно вылетающие из его уст, где-то сглаживали, а где-то усиливали изрекаемые им выражения, подчёркивая особый смысл его предложений. В общем, «матюги» были у него и являлись в его предложениях неким таким обязательным атрибутом для связки слов. Так выражаться и изъясняться не мог, кроме него, никто! Я вспоминаю и говорю это с особой теплотой и трепетом, потому что только сейчас, листая и просматривая свою лётную книжку с подписанными им собственноручно допусками меня к полётам в качестве и на должности командира экипажа, вспоминаю всё, понимаю и воочию осознаю, сколько он вкладывал сил и душевных эмоций, переживаний в меня и каждого из нас, кому он давал вывозную программу и допуски для полётов в горах, да и в любых других условиях. В то время не было как таковой какой-то единой и утверждённой кем-либо программы подготовки лётного состава к полётам в горах. Не было и не существовало нигде ни расписанных методических пособий, ни каких-либо конкретных инструкций по действиям лётчика при полётах в горах, посадках на площадки, взлётах с них на тех или иных высотах! А. И. Тимофеев и В. Г. Захаров в этой, в общем-то, труднейшей работе по подготовке лётчиков к полётам в условиях высокогорной местности, ориентировались только на свой собственный и личный опыт. Они летали с каждым конкретным лётчиком, передавая ему свои навыки и умения, до тех пор, пока не становились твёрдо уверенными в том, что тот везде и всё сможет сделать самостоятельно и без посторонней помощи. Сами высоты полёта там до 6000 м были запредельными для вертолётов всех типов. Площадки для посадки выбирались с высот от 1500 м до 3900 м! Но в основном в тех районах высота применения авиации начиналась с 2100 м. Ниже просто не было такой местности. К примеру, сам аэродром «Лянгар» располагался на высоте 2700 метров.

Читать дальше