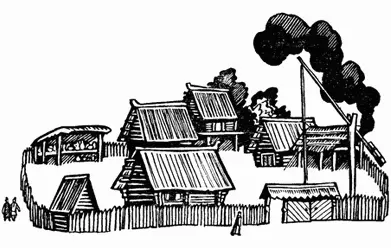

Гончарная слобода… Уже лет двести, как не существует ее. Сейчас тихая уличка, переулки и набережная застраиваются новыми большими домами. Но почти каждый день напоминает о себе древняя Гончарная слобода. Роют ли котлован для фундамента дома, проводят ли водопровод или газопровод, ремонтируют ли дорогу – всегда находят изделия, инструменты, остатки мастерских гончаров, где делали и изразцы, и кирпич, и черепицу, и посуду, и детские игрушки. Так однажды в саду дома, где жил мой приятель, рыли для чего-то траншею между деревьями. И вдруг из стенки траншеи вместе с землей посыпались маленькие глиняные фигурки. Здесь были и человечки и зверушки. Мужчины в подпоясанных рубахах, в сапогах с загнутыми кверху носами, в шапках разного фасона, иногда в какой-то верхней одежде, похожей на плащ. Женщины в длинной, до полу, одежде. Музыкант, играющий на дудке, всадники, упряжные лошади, ручные медведи в намордниках, собака с загнутым «баранкой» хвостом. Траншея попала на место древней мастерской гончара и разрушила его горн – обжигательную печь, оказавшуюся доверху наполненной игрушками. Гончар сделал их и успел даже обжечь, но по какой-то причине не выгрузил из горна, да так они там и пролежали около трехсот лет. Потом, когда на этом месте произвел раскопки Б. А. Рыбаков, в этом саду оказался не один, а целых три горна.

Неподалеку мы раскопали другую мастерскую с большим горном, с помещением, где лепили посуду, домом мастера. Этот гончар делал, в основном, посуду и изразцы. Неподалеку от его горна оказались ямы, куда он сбрасывал бракованную посуду. Ведь не всякий вылепленный из глины горшок выдержит обжиг в горне при высокой, 700—900 градусов, температуре. Некоторые дают трещины или коробятся. Такие сосуды, конечно, в продажу не шли, их попросту выбрасывали.

Но то, что выбросил как ненужный хлам гончар триста лет назад, сегодня – настоящий клад для ученого. И не только для археолога или историка, которые узнают, какой формы сосуды делали тогда, каков был набор общеупотребительной столовой посуды, но и для специалиста по изготовлению современных изделий из обожженной глины – керамики, как их называют. Керамист заинтересуется, почему дали трещины эти изделия, какая ошибка была допущена при обработке сырья, при формовке или при самом обжиге. Поэтому-то наши раскопки постоянно посещал руководитель Лаборатории керамики Академии архитектуры Алексей Васильевич Филиппов. Он заинтересовался, например, как делали в Гончарной слободе из красной глины посуду черного цвета, и провел в своей лаборатории целый ряд опытов, чтобы восстановить в деталях этот древний процесс производства, который может пригодиться и сейчас для изготовления различных декоративных вещей. И особенно интересовался Филиппов производством древних изразцов, черепицы и кирпича. Не только потому, что в это время он работал над восстановлением кровель кремлевских башен, покрытых черепицей, и куполов одной старой кремлевской церкви, украшенных цветными изразцами, но и потому главным образом, что многие строившиеся тогда станции метро облицовывались изнутри фигурными изразцами. И для этой важной работы Лаборатория керамики дала ряд ценных рекомендаций, к которым она пришла, между прочим, в результате изучения приемов работы древних мастеров-керамистов.

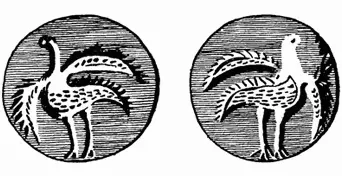

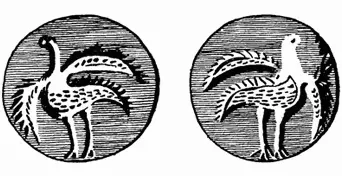

Можете себе представить, как обрадовался Филиппов, увидев среди наших находок тот самый круглый штамп с изображением птицы, о котором уже говорилось. Этот штамп мы нашли среди пережженных и полопавшихся сосудов в яме, куда гончар выбрасывал брак. Конечно, он не выбросил бы «образцовую печать», если бы ею еще можно было работать. Но ручка отломана и на плоскости штампа у самой головы птицы также отколота часть, так что этим инструментом работать было уже нельзя: он давал неправильный оттиск. Так и угодила «образцовая печать» в яму вместе с бракованной посудой. А теперь она водворена в музей, и рядом лежит обожженная керамическая плитка с оттиснутой этим штампом фигурой птицы. Но, чтобы никто не принял эту плитку за древнюю, на обороте ее стоит клеймо Лаборатории керамики Академии архитектуры, где она изготовлена.

А другую, квадратную «образцовую печать» с цветком-розеткой нам принесли рабочие. Тогда шло строительство одного из корпусов будущего высотного здания на Котельнической набережной. Рыли котлован для его фундамента. И, конечно, как везде, в районе бывшей Гончарной слободы, находили множество изделий московских гончаров. Археологи часто посещали строительство, объясняли рабочим значение находок. И рабочие, заинтересовавшись историей этого места, стали сами собирать находки и приносить их археологам, не упуская при этом случая поподробнее расспросить обо всем, что касалось каждой найденной вещи.

Читать дальше

![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/28059/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si-thumb.webp)