Я вышел в сени и увидел, что на полу в луже лежит большая и страшная рыбина, разевает зубастый рот и шевелит черным хвостом.

— Мама! — позвал я. — Она не плавает.

Пришла мама, взяла щуку за морду и сунула ее в деревянное корыто, а корыто прикрыла другим таким же корытом. Слышно было, как внутри корыт щука плещется в воде и сердито стучит хвостом.

Мама ушла на работу, Людмилка села на лавку и принялась заворачивать и разворачивать свою куклу, шлепать ее и кормить деревянной ложкой. Я походил-походил по избе, сходил в сени, поглядел на щуку, снова походил, устал, пристроился у окна и стал читать дальше про Павку Корчагина. Я так зачитался, что не заметил, как к окну подошел Толька. Он постучал в окно и поманил меня пальцем.

— А у нас в корыте щука, которая съела лягушку, которую поймал я, которую папа нацепил на крючок, которую папа снял с крючка и принес домой, которая теперь в корыте, из которой мама сварит уху, — похвастался я, выйдя из избы.

— Эка невидаль, — сказал Толька. — Митька давеча поймал вот такого вот окуня и много плотвы и язей, мамка сварила уху, я с утра ел уху от пуза и даже объелся.

Мне тоже почему-то захотелось ухи, и я проглотил слюну, хотя совсем недавно ел оладьи с топленым молоком. И тоже от пуза.

— Пойдем, — сказал Толька, — надерем из хвоста Бодьки седого волоса для уды. На седой волос лучше ловится.

— Пойдем, — сказал я, на всякий случай заглянув в окно: Людмилка все так же сидела на лавке и возилась со своей куклой.

И мы пошли к озеру, где пасся старый мерин Бодя.

Бодя увидел нас с Толькой и тоненько заржал: «И-иии-ги-ги-ги-и!» Я подумал, что надо было бы взять хлеба с солью, но вспомнил, что хлеба у нас в доме нет уже который день, потому что нет муки, из которой можно печь хлеб. Так сказала мама, и пекла оладьи из оладьиной муки пополам с высевками. Тогда я нарвал клевера с красными головками, чтобы обрадовать Бодю: он очень любит клевер с красными головками, потому что он сладкий. Мы подошли к мерину, я стал кормить его клевером, а Толька стал дергать из хвоста седые волосины.

Надрав целый пучок, Толька сказал:

— А теперь ты дери.

Я подошел к Боде сзади, выбрал белую волосину и дернул, но она не выдернулась. Тогда я дернул ее посильнее, и опять она не выдернулась.

— Намотай на руку и дергай! — сказал Толька.

Я подошел еще ближе, намотал на руку сразу три волосины и дернул со всей силы — и тут же Бодя взбрыкнул и ударил меня в грудь копытом. Я отлетел в сторону и потерял сознание.

Очнулся я потому, что Толька тянул меня за руки по лугу и ругался нехорошими словами. Грудь у меня не то чтобы болела, а я ее не чувствовал. И не мог дышать, то есть я дышал, но еле-еле, и мне казалось, что я плыву куда-то глубоко под водой, вокруг плавают рыбки, к самому носу подплывает большая щука, которую поймал папа вместо утки, и говорит:

— Чо с мальцом-то приключилось?

— Бодька копытом пнул.

— Помрет чай, — сказала щука, подняла меня вверх и понесла.

Очнулся я на кровати. Рядом сидит мама и плачет. Я хотел у нее спросить, почему она плачет, но не смог. Появился старый дядя в белом колпаке и сказал сердито:

— Его счастье, что конь не кованый, а то бы зашиб насмерть, — и стал слушать меня через какую-то дудочку.

И тут я почувствовал, что все у меня болит, и заплакал, а потом стал кашлять, болеть стало еще пуще, и дядя сделал мне укол, и я опять стал погружаться в воду, поплыл среди рыб куда-то глубоко-глубоко, потом стало темно-темно и так хорошо, как будто я не плыву, а лечу над землей, лечу и лечу…

К вечеру разразилась гроза, на землю пал короткий, но яростный ливень с градом, сменившийся долгим и холодным дождем. Гудели под порывами ветра вековые сосны, с глухим шумом падали там и сям деревья, трещали сучья цепляющихся друг за друга берез и лип, сверху вместе с дождем сыпались хвоя, листва и мелкие ветки, будто раньше положенного времени пришла ненастная осень, в то время как на дворе едва проклюнулся сентябрь сорок второго года.

В этакую-то непогоду и снялся с обжитого места партизанский отряд Филиппа Васильевича Мануйловича, уже несколько дней находившийся в глухой осаде эсэсовского карательного батальона. На совещании командования отряда было решено прорываться на северо-запад, в белорусские леса, где базировались крупные партизанские отряды и целые районы были свободны от немцев. Конечно, надо бы перейти туда еще этой зимой, но ни сам Филипп Васильевич, ни бойцы его отряда не хотели покидать родимые места, где знакома каждая просека и каждое болотце. А теперь вот приперло так, что выбирать не из чего: или гибель всего отряда, то есть всего населения деревни Лужи, или хоть частью вырваться из смертельного кольца.

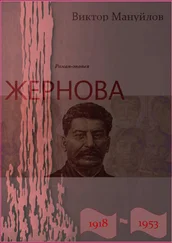

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу