На опушке леса нас ожидал Тарвальд. Он сосредоточенно разглядывал горящий город.

— Теперь вы понимаете, как я был прав? — сказал он. — Если бы вы вмешались в события, эстонцы не получили бы золота.

Я усмехнулся:

— Вы тоже, верите, что камни обращаются в золото?

Тарвальд развёл руками:

— Как же не верить, если всё так и случилось?

Я усмехнулся ещё раз.

— Молодой человек, — Тарвальд пристально посмотрел на меня, — вы совершили достойный поступок, можно сказать, гармоничный, теперь же постройте линнус, и пусть у вас в голове играет самая прекрасная музыка.

Что он мог знать о моих поступках! Странный человек, искатель всемирной гармонии. Он был из тех чудаков, которым кажется, будто мир несовершенен и его можно переустроить одним-единственным движением, точно так же, как часовой мастер прикосновением своего инструмента пускает в ход замершие было часы. Он искал гармонию, как ищут сокровище, но, боюсь, она не существует в золотых слитках наподобие клада Рорбаха. Ему предстояло искать гармонию целую жизнь, и всю жизнь его будут считать славным чудаком, умеющим обучать детей пению и сохранять величественный вид в любых случаях, даже если его поведут на костёр.

Вернулись люди, посланные за Трампедахом. Они привезли и Фробелиуса, оба раненых были в беспамятстве, только Фробелиус на мгновение очнулся и сразу принялся бормотать о своём клавесине:

— Я всегда его слышу, всегда. Даже в ту ночь у башни…

В последнем он не ошибся. А тем временем клавесин Фробелиуса спустили на верёвках из окна башни и водрузили на повозку рядом с ларцом Рорбаха. То-то будет сюрприз музыканту, когда он подлечится в лагере.

— Анна, — сказал я, — теперь ты мне веришь?

Она посмотрела на меня ясным и пристальным взором.

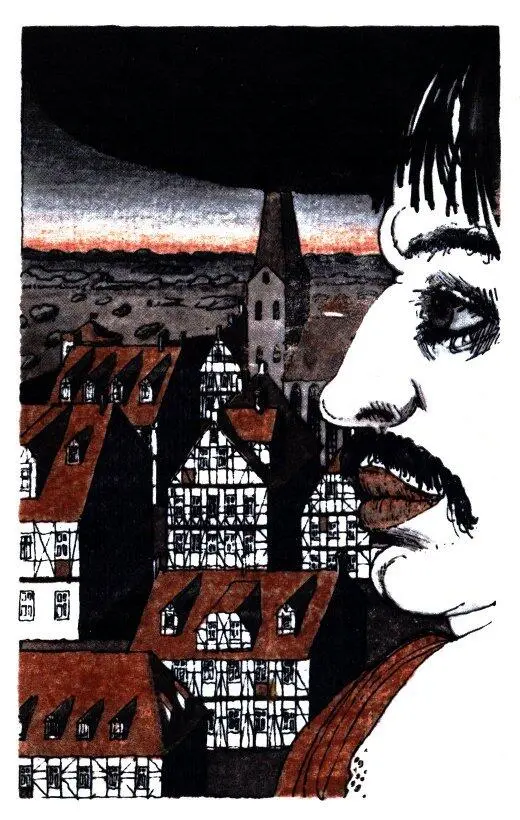

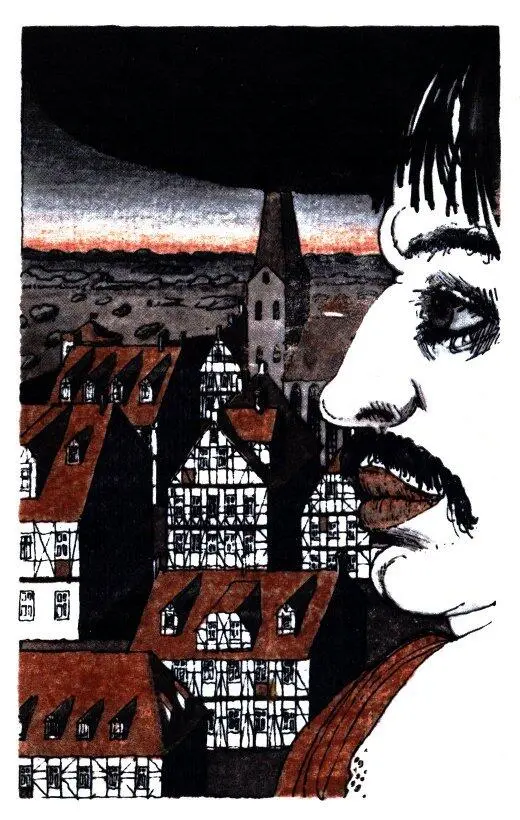

Мы покидали горящий Дерпт, а в небе уже начинался восход. Восход был нежен и ненавязчив, и там, словно в волшебном фонаре, происходило едва заметное действо. Проступали чьи-то фигуры в опаловых и бледно-карминовых одеждах, иногда что-то остро блистало, будто клинок или шпора. Быть может, восход пытался создать картину, быть может, вспоминал что-то, и воспоминание проступало на его челе невнятной игрой краски и света. И городской пожар тоже участвовал в действе восхода, подогревая его на своей жаровне, пуская меж нежных красок винты дыма и снопы искр, но всё это больше походило на праздничный фейерверк, чем на бедствие.

Я бросил взгляд на башню.

— Послушай, Март, — сказал я, — почему бы среди квадратных башен нам не построить круглую? Там мы устроим комнату Анны. Мы сделаем башню. У нас будет Белый рондель.

— Я полюбил тебя, брат, — пробормотал он и стиснул меня в своих медвежьих объятиях.

— Ты знал бедную Мари? — спросил я.

— Я приносил ей еду, — ответил он.

Я показал ему жука-скарабея.

— Его нужно положить туда, где покоится Мари.

— Ладно, — ответил он.

В это время край неба как бы зашевелился, напрягся, и, приподнимая облака, дымы пожара, оттуда вышел обод солнца, горячее красное колесо, и все на мгновение застыли, прикованные к нему взглядом.

Среди неоконченных произведений Пушкина есть начало повести, действие которой происходит в Лифляндии — так именовали тогда территории нынешних Эстонии и Латвии: «Это было в конце лета. Солнце садилось. С одной стороны дороги простирались распаханные поля, с другой — луга, поросшие мелким кустарником. Издали слышалась печальная песня молодой эстонки…»

В русской литературе прошлого века можно отыскать достаточно много произведений, повествующих о судьбах эстонского народа. Друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер создал историческую повесть «Адо», рассказывающую о борьбе эстонцев против немецких рыцарей. Декабрист Александр Бестужев (Марлинский) посвятил средневековой Эстонии целую серию литературных произведений («Замок Венден», «Ревельский турнир», «Замок Нейгаузен» и т. д.). Известный исторический писатель Иван Лажечников написал роман «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого».

Словом, в русской литературе существует устойчивая традиция обращения к судьбам эстонского народа. В наши дни писатель К. Сергиенко создал повесть о борьбе эстонцев за свою независимость.

Читать дальше

![Константин Сергиенко - До свидания, овраг [с иллюстрациями]](/books/410358/konstantin-sergienko-do-svidaniya-ovrag-s-illyustr-thumb.webp)