Вот и пишу. Действительно, денек.

Завтра… Завтра вы узнаете о нас. Весь мир узнает. Мы на все готовы. Мы ничего не боимся. Если надо, отряд «Адольф Гитлер» погибнет за идею, за Россию. Но наш жертвенный подвиг не будет напрасным. Как я ненавижу наших врагов! Трепещите! Трепещите, жидо-масоны!

Да здравствует Россия!

Хочется зверствовать!

Хайль Гитлер!

Артур Вагорски, корреспондент газеты «Дейли ньюс», США, аккредитованный в Москве.

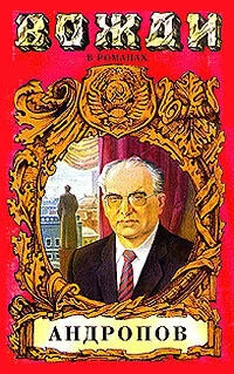

Телефон звонил упорно, а я не шевелился, хотя знал, что это Вика. Сама виновата: вчера затащила меня к какому-то художнику на его «чердак», который оказался довольно фешенебельной мастерской, где было все и для комфортабельного жилья: несколько уютных комнат, две ванные комнаты, кухня, холл для приемов. «Официально он кремлевский портретист,— сказала Вика,— Галерея вождей, преображенных кистью мастера в молодых, подтянутых, энергичных. Деньги гребет лопатой. А неофициально… Сам увидишь, тебе будет интересно. У него день рождения. Мы давно знакомы. Он пригласил, сказал, чтобы приходила со своим янки. Пошли, пошли!» Уволокла. Действительно, было интересно, хотя «неофициальное» творчество мастера мне не понравилось. Мазня под Пикассо, только с элементами русской жизни. Нет личностного. Не знаю… Не задело. «Мимо»,— как говорит Вика. Зато народ собрался интересный — журналисты, подпольные поэты (две строчки одного лохматого, седого, тощего, запомнил: «Меня убьют на Лобном месте. Под звон колоколов»), музыканты, художники, конечно, их женщины — «боевые подруги», словом, безалаберная московская богема, а такая публика на подобных сборищах без водки и прочего не обходится: «Гудим, братцы, гудим!» Короче говоря, я в конце концов напился, как свинья, по-русски, и подобное со мной случается все чаще и чаще. Надо что-то делать. Даже толком не помню, как попал домой. «Домой…» Нет, уважаемые товарищи и русские коллеги, мой дом в Нью-Йорке. Пишите: Артур Вагорски. Сентрал парк, 5-я авеню, 11, Нью-Йорк, США. Помню только, что мой «мерседес» вел какой-то знакомый Вики и что она, стаскивая с меня ботинки, ворочая мое пьяное тело на «нашем ноевом ковчеге», материлась и орала: «Все, Арик, ты уже законченный алкоголик, забулдыга. Хочешь спастись — сматывайся скорее в свои вонючие Штаты».

Да, я увлекся. Словом, звонила Вика. Я не шевелился, зная, что стоит только оторвать голову от подушки, как черепок начнет разламываться. Взглянул на часы — было без двадцати девять.

Телефон все звонил, и я, зная, что Вика все равно добьется своего, пересилил себя и поднял трубку:

— Говори.

— Зараза! — разъяренно закричала моя женщина.— Я уж подумала… Арик, милый, как ты там?

— Жив.— От ее ярости, тревоги в голосе, от взволнованного дыхания я на самом деле стал оживать: «Любимая… Любимая моя…»

— Милый… Ну, соберись.

— Да что случилось?

— Сейчас, сейчас… Время у тебя есть,— Голос Вики стал деловым, и я почувствовал, как она там, откуда звонила, собралась, стала целеустремленной.— Значит, таким образом. За холодильником бутылка, на дне чуть-чуть коньяку, от тебя закопала. Там грамм сто двадцать. Опохмелись, попробуй что-нибудь съесть, приведи себя в порядок и — на полусогнутых — к Александру Сергеевичу…

— Что? Что? — не понял я.

— Жми на Пушкинскую площадь. Не забудь свой «кодак».

— Какие-нибудь очередные диссиденты? — потеряв к дальнейшему всякий интерес, спросил я.

— Молодежная фашистская демонстрация! — рявкнула Вика.

— Что? — Мне показалось: я ослышался.

— Да, да! Собираются наши молодые фашисты. Подробностей не знаю. Вроде бы действо назначено на одиннадцать часов. Пол-одиннадцатого я жду тебя на Пушкинской площади у выхода из метро к памятнику. Все! Нет, постой! Ни в коем случае не садись за руль. Представляю, какой ты после вчерашнего. Поймай такси. Вот теперь все.

В телефонной трубке забились короткие гудки.

Я ринулся, сотрясаемый похмельной головной болью, на кухню, нашарил за холодильником бутылку и выпил остатки коньяка одним залпом, из горла, как говорят русские.

Из подземки на площади Пушкина я появился без двадцати минут одиннадцать. И сразу увидел Вику — она стояла возле памятника русскому поэту, в задумчивости склонившего курчавую голову («Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире…»); у его подножия, как всегда, лежали живые цветы — несколько красных и белых гвоздик. Вика была в модном длинном плаще, шея окутана легким шарфом нежно-голубого цвета, рыжие волосы рассыпались по плечам. Она о чем-то задумалась, легкий румянец играл на ее щеках, и несколько мгновений я любовался ею.

Читать дальше