Он был наш школьный врач. Я его очень любил, потому что он никогда не говорил, что я самый маленький в классе. Он говорил только, что я не самый высокий.

— И вообще, ты что, и вправду думаешь, что у сумасшедших какой-то особый почерк?

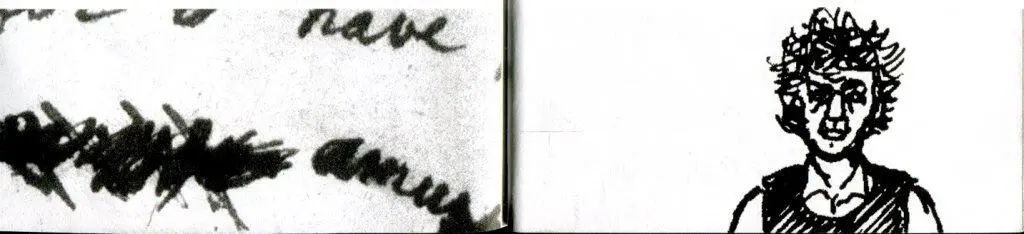

— Но столько зачеркнуто, перо аж бумагу рвет…

— Темперамент, надо полагать.

Он задумчиво, изучающе смотрел на меня поверх своих рыжих усов.

— Ты сам-то здоров? Спишь хорошо? Если переутомился, не стесняйся, давай сразу ко мне.

— Очень красивый почерк, — сказала Мун, — у моей прабабушки был похожий.

— Ух ты! Страсть, страсть! — сказал Поп. — Экий страстный почерк!

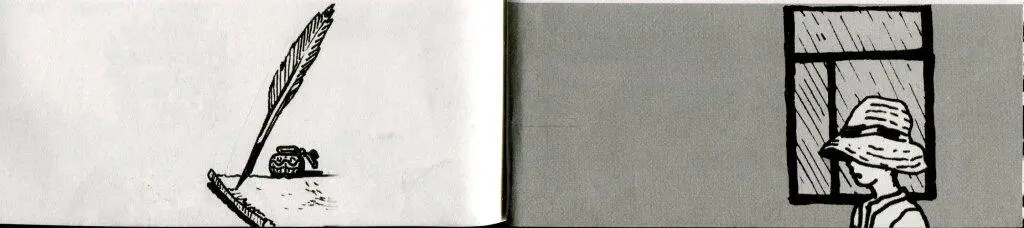

Наконец я пошел к месье Пуи, учителю рисования. Вот уж кто был наш любимец. Волосы у него были встрепанные, как перья метелки, в карманах чего только не напихано, а на уроках рисования он говорил с нами в основном про кино. Каждый из нас поверял ему свои беды — под большим секретом и считая себя единственным. Он выслушивал нас с необычайным вниманием. И его ответы попадали прямо в точку. Именно то, что надо было сказать.

Сначала он долго разглядывал конверт.

— Интересно, слушай-ка, очень интересно! Где ты это раздобыл?

— У Камо, месье.

Потом он прочитал письмо, задумчиво кивая и приговаривая в такт:

— Да, так я и думал…

В конце концов вернул мне письмо и объявил:

— Английское.

Я только рот разинул, да так и остался. Английское? Да неужели?

Но он пояснил:

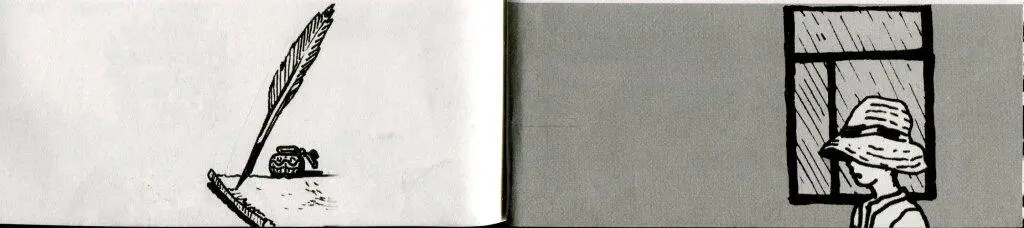

— Английское, XVIII века. Старинное письмо, написано гусиным пером. Перо плохо очиненное, царапает бумагу.

Когда ко мне вернулось дыхание, я пролепетал:

— Вы имеете в виду, что это письмо написано в XVIII веке?

— Судя по всему. Впрочем, вот, посмотри.

Он перевернул конверт и показал мне восковую печать, оставшуюся на клапане. На ней были переплетенные инициалы: «К» и «Э».

— Такие монограммы были в ходу в XVIII веке. А есть и еще кое-что.

Смеркалось. На улице начинался дождь. Мы были одни в кабинете рисования. Он включил большие лампы под потолком, влез на стол и поднес конверт к самой лампочке.

— Вот, погляди.

Я забрался к нему и поднялся на цыпочки. Он ткнул пальцем в круглую печать, которая стала видна на просвет. Явственно прочитывалось: «KING GEORGE III», потом неразборчивые следы каких-то букв или римских цифр и начало даты 177… или 179…

— Может быть, почтовый штемпель, не знаю. Во всяком случае, сколько мне помнится, Георг III был на коне в конце XVIII — начале XIX века, ну, сам проверишь.

Дождь теперь хлестал по стеклам. Сверкнула молния.

— Пожалуйте под душ, — проворчал месье Пуи, выключая свет.

Он извлек из карманов две бесформенные шляпы (да, две, такие вот у него были карманы!) и нахлобучил одну мне на голову. По сей день так и слышу, как я спросил его, когда он запирал кабинет:

— Но ведь тогда… та, что написала это письмо, — она… ее ведь нет в живых?

Его смех раскатился по коридорам, в этот час уже пустынным.

— Если она еще жива, попроси ее поделиться рецептом!

Неспокойным был мой сон в эту ночь. Перед тем как уснуть, я в сотый раз перечитал письмо Кэтрин Эрншо, и на моих сомкнутых веках отпечатался ее почерк. Наклонные удлиненные буквы хлестали косым дождем. Стремительные строки заворачивали на поля, как клочья разорванных ветром туч. Вычеркнутые фразы полосовали все это лиловыми молниями. Я был в самом сердце ужасающей грозы, тем более жуткой, что она была совершенно беззвучной. Промокший до костей, я сжимал в руке конверт из толстой серой бумаги и отчаянно пытался расшифровать написанный на нем адрес. Но дождь размывал чернила, и они текли грязными слезами. Я старался запомнить каждую букву, словно от этого зависела моя жизнь. Мне нужен был этот адрес, нужен позарез! Конверт был толстый, мокрый и холодный. Скоро он стал таять, размокшая бумага расползалась. И в руке у меня только и осталось, что жеваный бумажный комок вроде тех, которые Длинный Лантье пулял в потолок класса, стоило учителю отвернуться. Без адреса я пропал. Я озирался, пытаясь отыскать дорогу. Вот тут-то я и увидел плывущее в опустошенном небе прозрачное лицо Кэтрин Эрншо.

Читать дальше