— Знает? — спросила у меня.

— Знает, — говорю. — Да ей все равно теперь, что бы на свете ни делалось; иди в хату.

Катря сначала не узнала Марусю, а на ее привет ответила: благослови господи!

— Это Маруся, — говорю я ей.

Тогда уж она узнала и опять тоже повторила: боже благослови!

Маруся стоит перед нею, смотрит на нее.

— Садись, Маруся, — говорю я ей.

Маруся не захотела или не слыхала, все стояла и смотрела на Катрю. А Катря сидит, как из дерева вырезанная.

— Катря! — промолвила Маруся. — Отчего ты мне слова не скажешь?

— Что же? — спрашивает Катря. — О чем говорить?

— Как не о чем? — говорю я. — Посмотри-ка, Маруся совсем почти седая стала. Слава богу, пережили немало всего!

Катря поглядела и сказала: «Поседела».

Побыла еще Маруся, постояла молча, прощается. Катря ее перекрестила.

— Катря, — сказала Маруся, — у меня дети есть…

— Боже их благослови! — ответила Катря, по своему обычаю.

Маруся и пошла домой.

На третий день по приезде Катря с сестрою Меланиею оставили нас.

Катря так простилась, как здоровалась, хотя бы у нее лицо опечалилось! Хотя бы она разик оглянулась!

— Как изменилась! — промолвила Маруся, глядя вслед бричке.

— А какая была!.. — говорю.

— Да!..

Постояли еще, поглядели вслед. Маруся пошла домой, и я с нею, проводила ее, посидела немножко, на деток-чернавчиков поглядела. Яков все хворал. Давно уж он ничего не делал, не мог работать. Обо всем заботилась сама Маруся.

Много было у Маруси дела в доме, много и печали было в сердце.

Весело, если есть о ком порадоваться, да благо и то, если есть о ком поплакать! Ей-богу, и то благо: горькая, но живая вода! А то не плачь, не радуйся… живи!..

Выхожу я, Маруся до ворот меня провожает, а за нею детки бегут, переваливаются.

— Погляди, — говорит она, — погляди, серденько, — все трое в него, в Якова.

Я присела, целую их, а они, кто с палочкою, кто с кусочком хлеба, кто с песком в горсточке, кудрявые, глядят как орлята…

И вот живу я в своей хате. Соседи ко мне приходят, а я к ним, переведываем один другого. Совет ведем, как придется огороды засевать; с ними же и отдых наш в праздник.

Час за часом идет, все к вечеру ближе…

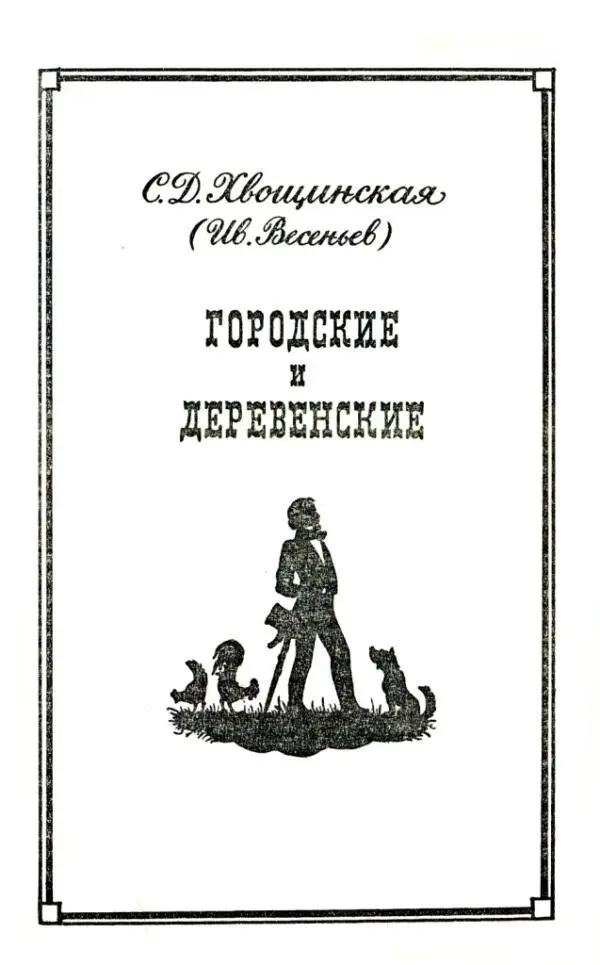

С.Д. Хвощинская

(Ив. Весеньев)

ГОРОДСКИЕ и ДЕРЕВЕНСКИЕ

Лето прошлого года Настасья Ивановна Чулкова, вдова пятидесяти пяти лет и помещица пятидесяти уже временнообязанных душ в селе Снетки, могла бы назвать самым замечательным летом своей жизни и записать его таковым в своих мемуарах, если бы только она вела мемуары. Во-первых, над нею в самом воздухе ее жилища пронеслись новые струи воспитания, которым веет со всех концов нашей отчизны; во-вторых, в ее жилище совершилась борьба старых и новых понятий, и Настасья Ивановна боролась сама и даже одержала победу, сама того не зная; в-третьих, она чуть-чуть не стала развитой женщиной на удивление себе и на зависть мелкопоместным соседкам. И что же? Неблагодарная не только не порадовалась, а назвала все это «напастью».

Настасья Ивановна не знала цены развитию, которое даром давалось ей в руки, как не знала цены саксонскому фарфору, наивно предпочитая ему чашки гжельского производства, как не поняла вкуса в трюфелях, которые ела один раз в жизни, думая про себя, что подосинники снетковой рощи будут не в пример лучше. Грубых вкусов своих она не выражала при всех, но зато с людьми, которые были ей по душе, смиренная и откровенная, она каялась в этих грехах своих. Она сознавалась сама, без чужих понуждений; не ясно ли отсюда, что она была способна совершенствоваться? И потому очень жаль, что до событий прошлого лета судьба не послала Настасье Ивановне человека, который подготовил бы ее к событиям, предупредил бы, что громко говорить, будто, например, борьба за убеждение есть напасть и наказание божие, — гораздо стыднее, чем во всеуслышание предпочесть трюфелям подосинники. Тогда Настасья Ивановна не проиграла бы окончательно в глазах людей, тоскующих о нравственном развитии ее родного уезда. Им и в самом деле скучно стоять во главе движения, когда позади никто не движется.

Читать дальше