В пушкинском мифе «губительной статуи» и Командор, и Медный всадник приходят в движение, обретают особую, выходящую из-под управления силу благодаря внутренней энергии [622]. Такое «ожившее» изображение человека, именно как нечеловек, наделялось демоническими, разрушительными свойствами (это не только Голем [623], но и гоголевский портрет ростовщика). Однако оно могло временно взять на себя защитную функцию (О. Уальд. «Портрет Дориана Грея»). Литература по-разному запечатлела превращение человека в статую, переход от живого к мертвому. А. Мицкевич в «Отрывке III части „Дзядов“» так описал Медного всадника, уловив реально заложенное скульптором движение: «Царь Петр коня не укротил уздой /…скакун… /Топча людей…/ Сметает все…/ Одним прыжком на край скалы взлетел,/ Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. / Но век прошел – стоит он, как стоял» – ожившая статуя вновь превращается в бронзового истукана, возвращаясь из мифологизированного в конкретное историческое пространство (перевод В. Левика).

Изображение человека может совершать иного рода переходы из одного пространства в другое, как у Ахматовой:

Ты сбежала сюда с портрета,

И пустая рама до света

На стене тебя будет ждать.

……………………………

На твоих щеках алые пятна:

Шла бы ты в полотно обратно.

«Поэма без героя»

Ахматова описала еще одно изменение, которое может произойти с человеческим изображением:

Когда человек умирает,

Изменяются его портреты.

По-другому глаза глядят, и губы

Улыбаются другой улыбкой.

Я заметила это, вернувшись

С похорон одного поэта.

И с тех пор проверяла часто,

И моя догадка подтвердилась.

«Из шести книг»

При всех трансформациях, которые претерпевало изображение человека, заключенное в произведении искусства, оно, в отличие от бальзаковской шагреневой кожи, но подобно рукописям, которые не горят, не могло исчезнуть. Показательно, как Гоголь изменил концовку во второй редакции повести «Портрет», которая расширяет круг ее мифопоэтических образов – портрет ростовщика не растворяется на полотне, его крадут. Белинский не понял мифологической основы, полагая, что следовало описать судьбу художника «на почве ежедневной действительности», тогда «не нужно было бы приплетать тут страшного портрета».

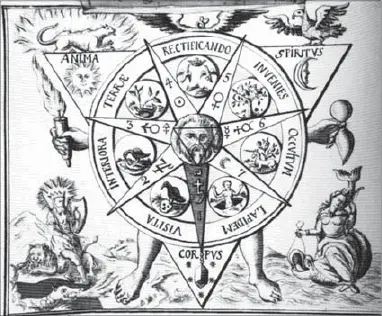

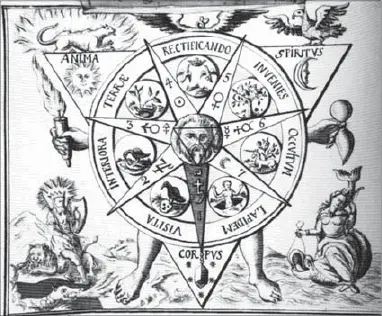

Изображение человека в искусстве, которое может и не являться собственно его изображением, постоянно служит связующим звеном реального и трансцендентного мира, Земли и Космоса, материи и духа, жизни и истории, мифа и реальности, действительности и идеала. Многоплановая роль этого изображения была маркирована многозначностью латинского слова effigies , которое означало образ, портрет, изображение, куклу, подобие, отражение, описание, образец, идеал, призрак, тень умершего. Все эти значения перерастают рамки портрета как такового, свидетельствуя, что через образ человека, как и через образ антропоморфный, могли выстраиваться картина мира, взаимоотношения мира живого и неживого, земного и потустороннего, мифа и действительности, а также аллегорически визуализироваться представления о добре и зле. Изображение человека включалось в магические, ритуальные действия, обретало независимость. Полифункциональность и смысловое многообразие представления человека в произведениях искусства говорят о неисчерпаемой способности культуры к метаморфозу и вместе с тем о желании человека не только запечатлеть свое присутствие в этом мире, но и преодолеть духовно-физические, пространственно-временные границы земного существования, об осознанном или подсознательном стремлении индивида выйти за пределы собственного бытия.

Гравюра из книги Михаила Мейера «Химический цветник». Уфа, 1789

Глава 2

«Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве

В поисках себя. – Неестественность «естественного человека». Идеальный владелец сада. – Естественност ь, утопизм, театральность. – Игра и иллюзия. – Амплуа. – Человек на садовой сцене

Фонтебло. Большой канал. Гравюра

В поисках себя

Максима «Познай себя» была выписана еще на святилище Сивиллы в Дельфах, а Сократ, хотевший ей следовать, жаловался: «Я никак не могу познать самого себя». Достичь этого стремился и человек Просвещения, появившийся на исторической арене в качестве личности становящейся. Та эпоха, целью которой было сделать всех счастливыми, оказалась временем проектов. Один из них назывался «естественный человек», l’homme de la nature , которому Руссо, его создатель, противопоставлял деформированного и лишенного прав l’homme de l’homme , человека культуры. Она, по словам Шпенглера, представлялась Руссо «великой болезнью естественного человека». Чтобы излечиться и достичь счастья, люди должны были освободиться от излишеств цивилизации, теологических догм, туманной метафизики и всех заблуждений прошлого, т. е. стать «естественными».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)