Местом свободной реализации каждой личности должен был стать сад. «Естественный человек» мог иметь только естественный сад, вся атмосфера которого предрасполагала к самопознанию и самовыражению. Его извилистые дорожки увлекали посетителя в укрытые уголки, солитюды. В век, который «слишком много говорит и пишет» [631], уединение казалось необходимым и для того, чтобы изолироваться от пороков и скуки светского общества. О важности этого напоминали помещаемые в садах надписи. Так было в Аркадии Х. Радзивилл, где, глядя на Святилище Дианы, можно было вспомнить древнюю максиму в смягченном горацианском варианте: «Удаляюсь от других, чтобы найти себя» (II.5).

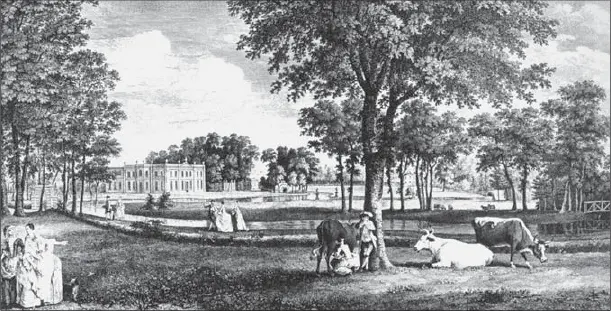

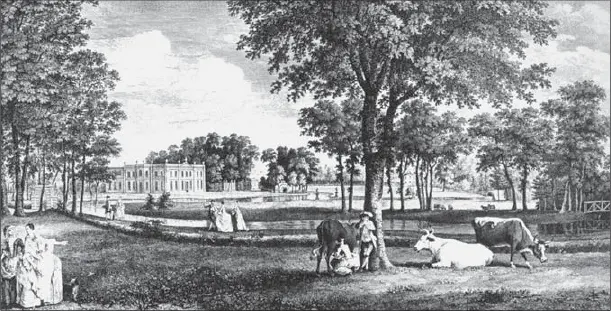

Вобурн Фарм. Гравюра Люка Селивена. 1759

Пришедший из Библии образ hortus animae в Век философов оказался переосмыслен. Ранее в такой сад можно было попасть лишь путем «внутреннего переживания участия в божественной идиллии» [632]. Теперь представление о райском саде души десакрализовалось: идиллия подверглась обмирщению, а новозаветного Христа-садовника, культивировавшего человеческие души, сменил садовод-любитель, правда, не отказавшийся от пастырских амбиций – программа естественного сада была насыщена дидактикой. Она была связана и с утопическими идеями Просвещения, его эвдемонизмом [633]. Вместе с тем сад, согласно программе, превращался в некое культурное урочище, садовые павильоны наполнялись произведениями искусства и книгами.

Непринужденность живописной композиции английских садов, ассоциативность образов, множество литературных и исторических аллюзий, возникавших у посетителя благодаря программным элементам композиции, в особенности постройкам, содействовали индивидуализации восприятия. Усилению личностного начала способствовало ощущение движения, свободы, возникавшее в этом парке, где высокие ограды были заменены мало заметными приспособлениями (c. 86, 170). Этому помогало «приволье… ежедневных прогулок», во время которых человек мог «принадлежать себе безраздельно» и на самом деле сказать, «что он таков, каким природа пожелала его сделать» [634]. Каждый был самим собой – в сад ходили, «оставя шумный свет, / Мудрец обдумывать, красавицы рвать розы… / Счастливец вспоминать, несчастный же лить слезы» (Делиль. «Сады»).

Индивидуальное начало выразилось в многообразии садов, каждый из которых был чем-то примечателен. Полистилизм построек давал свободу для авторского и зрительского самовыражения (c. 170–174). В садах Просвещения впервые столь значительное место заняла экзотическая архитектура. Возникли целые «китайские» деревни (Царское Село, Дроттнингхольм), в других случаях дело ограничивалось созданием отдельных китайских, турецких павильонов (ил. с. 164, 242). Экзотикой были и просто деревушки (hamеаu), фермы, соседствовавшие с классицистическими дворцами и виллами, искусственными руинами. Принцип variété определял подбор растений. Сохраняемые в садах одинокие старые деревья, растительность разного возраста, стилизованные под древность архитектурные формы – пирамиды, обелиски, надгробья, искусственные руины – возбужали историческую рефлексию.

В таком окружении человек приходил в состояние не только покоя, но и тревоги, оживлялся его разум и чувства, осознанные и неосознанные эмоции. Они были подобны тем, которые испытывал читатель сентиментальной поэзии. Его душа, как писал Шиллер, приходила в движение, была напряжена, балансируя «между враждебными друг другу чувствами» [635]. Естественный сад служил одним из мест, где витала «философия беспокойства», отражавшая настроения недовольства и неуверенности в предреволюционной Европе [636]. В нем происходила и гармонизация конфликта. Возникавшее напряжение, если продолжить слова Шиллера, приводило к желанию ощутить «свободное влечение… создать в себе гармонию… сделать себя целостным, довести в себе человечность до ее совершенного выражения» [637]. По крайней мере, таков был замысел.

Образ жизни просвещенного человека всегда предполагал общение (c. 282). В саду можно было насладиться не только уединением, но и приятным обществом. Гедонистический элемент был неотъемлем от его программы. По словам Кармонтеля, «там узнают друг друга… там возникают те связи, которые без конца оживляют удовольствие» [638]. Де Линь как человек, для которого садовые занятия стали жизненной потребностью и средством самовыражения его одаренной натуры, так определял свое отношение к ним: «Я хочу сад для себя, я хочу его для других, чтобы там прогуливаться и почти затеряться; это сад для моих ног, но он должен быть и для моих глаз; я туда иду, чтобы не только дышать и размышлять, там можно также испытать озарение гения и духа» [639].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)