«Огромность» как признак идеализации, свойственный древним культурам, сохранялись в сакральных сооружениях Средневековья, чтобы дистанцировать человека от Бога. Эллинская идеализация образа человека сделала возможным возникновение вымышленного портрета (изображения Гомера), что, казалось бы, противоречит самой сущности портретного искусства. Такой портрет выполнял мемориальную функцию и получил особое развитие в годы становления исторического сознания Нового времени, когда создавались целые галереи вымышленных портретов предков, правителей (c. 315).

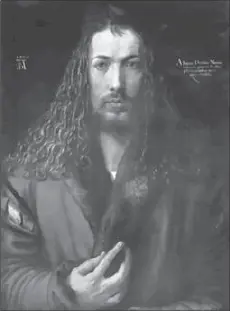

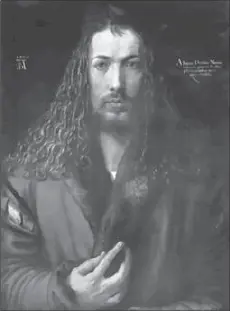

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500

Христианство признало человека богоподобным, он несет в себе высший образец. Это не изоморфизм, присущий людям и богам в античности, а соединение Бога и человека в одном лице. А. Дюрер в Автопортрете из мюнхенской Старой пинакотеки (1500) обратился к иконографическому типу Христа как Спасителя мира (Salvator mundi). Композиция портрета чисто фронтальна, как в иконе. Сходство с ней усиливают нейтральный фон, а также какое-то сияние, исходящее от золотисто-медных волос и заставляющее вспомнить о нимбе (в Автопортрете 1498 г. из Прадо они не вызывают мистических ассоциаций). Портрет необыкновенно красив. На нем художник сделал надпись: «Альбрехт Дюрер такими хорошими красками изобразил самого себя в возрасте двадцати восьми лет». Краски были действительно хороши, и художник сумел выстроить цвета в благородную гамму. При всем нарциссизме, свойственном и другим автопортретам Дюрера [606], здесь проступает более общая концепция. Протестантизм, активным приверженцем которого был Дюрер, особо подчеркивает в Богочеловеке, Христе, человеческое начало, а конкретного человека трактует как центр религиозно-духовной активности. Здесь как бы воссоздается Бог в человеке, а человек – в Боге. В результате Автопортрет насыщается метафизическим смыслом, выходит за рамки показа конкретной особы, обретает аллегорическо-символический, мистически-визионерский смысл, раскрывая идущее от Ренессанса представление о художнике как «втором Боге» (Альберти). Тем самым изображение конкретной персоны отступает на второй план, а лицо художника оказывается подходящей моделью для воплощения высших смыслов, переданных через красоту модели и самой живописи, что было адекватно эпохе Возрождения, в которой искусство правило бал [607].

Лицо и тело

Отношения идеального и реального в искусстве по-разному отражались на изображении лица и тела. Они могли жить самостоятельной жизнью (не случайно можно восхищаться античными скульптурами с утраченными головами). Индивидуализировалось прежде всего лицо, в котором, согласно мифопоэтической традиции, видели зеркало души.

Греки компоновали идеальное тело из прекрасных частей. Средневековье могло натуралистически, остро характерно показывать его особенности, однако это были изображения определенного типа тела, подвергнутого аскезе или казни – как в изображениях Иоанна Крестителя и Христа. Донателло так изобразил Марию Магдалину (1455, Флоренция, музей Опера дель Дуомо). Это могло быть и задрапированное в искусном S-образном изгибе тело так называемый «прекрасной Мадонны» – иконографический тип, распространенный в Центральной Европе в XIV–XV вв.

Вит Ствош. Надгробье Казимежа Ягеллончика. Вавель. Кафедральный собор. 1492

Ренессанс заинтересовался эстетически значимым, а не индивидуальным телом, как живым, так и мертвым (Джованни Беллини. Оплакивание Христа . Берлин. Далем музей). ХVII век придал его изображению типовое разнообразие – барочную экспрессию или классицистическое спокойствие. В рамках нормативной эстетики, где художественное и жизненное пространство резко отделялись, тело и лицо могли изображаться с различной мерой условности: лицо воспроизводить реальную особу, а тело служить аллегорией, эмблемой, как это было в случае работы Луи Каравакка, представившего Елизавету Петровну в детстве с лицом, имеющим портретное сходство, и обнаженным телом богини [608](1750. ГРМ). Однако люди X V III в. уже не могли со всей серьезностью играть в миф и, по свидетельству современников, стыдливо занавешивали часть изображения кисеей [609]. Г.К. Гроот, копируя портрет, счел необходимым усилить мифологическое начало и, чтобы сблизить образ царицы с образом Флоры, дал ей в руки вместо медальона Петра I, как в оригинале, букет цветов (см. также с. 367). Соединение идеального тела с портретной головой можно было найти еще в ХIХ в. у Кановы в статуе Наполеона (бронза. 1810. Милан. Брера) Пример тела-портрета принес уже XVIII в. (Ж.Б. Пигаль. Вольтер . 1776), а в ХIХ в. появился роденовский обнаженный Бальзак.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)