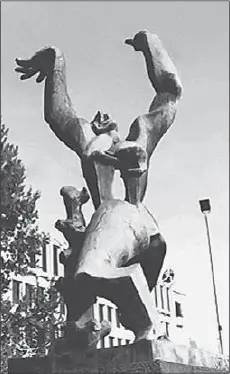

Осип Цадкин. Памятник разрушенному городу. Роттердам. 1953

В садах антропоморфизм возникал благодаря стрижке растений, в результате которой появлялись различные фигуры из зеленого материала (ил. c. 175). Так прежде чем был провозглашен принцип естественности, природа оказалась подвергнута «очеловечиванию». Это был антропоморфизм как иллюзионизм . Вместе с тем он был связан с эзотерическим прочтением природы. Астрологи Ренессанса хотели неразрывно соединить Историю и Космос. Гностики рассматривали природу в качестве живого целого, а человека связывали с движением всего бытия, что сохранялось в маньеризме. Некий коллаж, составленный из природных элементов, возник в портретах Дж. Арчимбольдо (ил. c. 18). Антропоморфизация стала не только игрой, но и эмблемой. Смысл изображения современник выразил словами: «несогласное согласие» [592].

С кругом П. Брейгеля Старшего и И. Босха, а также маньеризмом связаны пейзажи, причудливо принявшие форму человеческой головы или тела [593](с. 57). Подобные изображения можно найти и у С. Дали. Бесконечная загадка (1938. Театр-музей Фигерос) назвал он картину, в которой в изображении гор проступают контуры человеческих тел, демонстрируя взаимоперевоплощение биологических форм и форм неживой природы.

Иначе происходило опредмечивание образа в русском искусстве конца XVII в., впервые обратившегося к портрету. Парсуны представляли человека в застывших позах и одеждах, подчеркивали «вещные свойства» телесного, что придавало изображениям сходство с расписными изваяниями. Спустя полвека в полотнах Ф.С. Рокотова даже изображение одежд стало одухотворенным благодаря размытости живописной фактуры [594].

Идентичность

Если относительно антропоморфизации и персонификации встает вопрос, кто изображен, человек или нечеловек (что в одних случаях очевидно, в других – нет), то в портрете существует иная дилемма: присущи ли ему «наглядное единство личности» и «„внутреннее“ сходство», если воспользоваться определениями А.Г. Габричевского [595], т. е. возникает проблема идентификации.

Корни идентичности – в различных истоках портрета, который восходил к греческой идеализирующей и этрусско-римской натурализующей традициям. Греки были далеки от представления характерного облика индивида, они увековечивали не конкретных победителей спортивных игр, а создавали статуи идеального, физически совершенного атлета. В этом случае изображение человека развивалось от общего к частному: от антропоморфного бога, идеализированного героя, канонизированного лика христианских святых к самоценной личности Нового времени. В другом случае движение шло от частного к общему: от физиономической дословности этрусских посмертных масок, через физиологизм римских портретов к экспрессивному натурализму позднеготических образов. Оба истока соединились в эпоху Ренессанса, когда портрет складывался как самостоятельная область творчества, наполняясь более универсальными нравственно-психологическими характеристиками и сохраняя внешнее сходство с моделью.

Первые индивидуальные изображения представляли умерших людей, что было связано с внехудожественным фактором – погребальным обрядом. Протопортрет служил изоморфной заменой человека, что включало его в контекст мифопоэтических представлений о двойничестве [596]. Этрусские маски, выглядевшие «как живые», имели магически-ритуальное предназначение. Позднее погребальные фаюмские портреты (I–III вв.) писались с живой натуры. Это не меняло их функционального смысла – стереть грань живой/мертвый и было присуще также надгробным портретам – древнерусским и польским сарматским [597]. Эта идея никогда не уйдет из портрета – написанный с живой модели или посмертно, он будет причастен мысли о бессмертии.

Сакрализация. Живоподобие. Идеализация

В христианском искусстве всеобщее преобладало над конкретным, его интересовало не разнообразие, а повторяемость, родовые свойства. По словам Дионисия Ареопагита, иконы были призваны «отразить начальный свет и излучение первобожественности», «сверхзадача непортретного портрета состояла не в выявлении сходства, а скорее в снятии его» [598]. Иконописцы стремились удалить из лиц все случайное, бренное, вывести человека за пределы реального времени и пространства, воплотить совершенство Творения и горнего мира. В более позднее время характерным стало свободное перенесение внешних признаков, биографических данных от одного святого на другого, использование общего образца для их изображения и описания. Главным было передать представление об объединявшей всех их святости [599]. Узнать святых помогали атрибуты и надписи. В XVII в., когда в русском искусстве лишь зародился портрет, «достаточно было намека на портретное сходство, чтобы персонаж для них выглядел „яко жив“» [600].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)