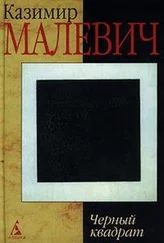

К. Малевич призывал отказаться от копирования не только форм природы, но и форм самой архитектуры. Он настаивал на невозможности использования в современном ему городе сложившегося языка архитектуры и выступал с его жесткой критикой. В статьях, размещенных в газетах «Анархия» и «Искусство коммуны», он пишет, что новое не может ужиться со старым и что в то время, как все остальные искусства уже совершили огромный прорыв вперед, архитектура по-прежнему топчется на месте, опираясь, «как на костыли», на греческие колонны: «Искусство живописи двинулось вперед за современной техникой машин. Литература оставила чиновничью службу у слова, приблизилась к букве и исчезла в ее существе. Музыка от будуарной мелодии, нежных сиреней пришла к чистому звуку, как таковому. Все искусство освободило лицо свое от постороннего элемента, только искусство архитектуры еще носит на лице прыщи современности, на нем без конца нарастают бородавки прошлого» [31] Малевич К. Архитектура как пощечина бетоно-желе-зу. С. 58–62.

.

К. Малевич считал все архитектурные формы по сути своей потенциально беспредметными. Он был убежден в том, что знаки любого языка искусства обладают свойством асимметричного дуализма, описание которого принесло позже всемирную известность С. О. Карцевскому [32] Карцевский С. О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях / сост. В. А. Звегинцев. Ч. II. М.: Просвещение, 1965. С. 85–90.

. Суть его в том, что форма и содержание связываются в знаке только на какое-то время. Обе части имеют свою историю развития в диахроническом плане и испытывают различные трансформации в синхронии. К. Малевич пишет об этом так: «…все Искусство в сущности своей беспредметно, постоянно, абстрактно, и если в его формы абстрактные и поселятся бездомные идеологии, то сами они и вкладывают свое содержание в Искусство, но только временно, ибо каждое идеологическое учение временно есть и не может пережить формы Искусства, как не может пережить образ, лик человеческий свой скелет» [33] Малевич К. Живопись. С. 365–366.

.

По мнению художника, форма и содержание архитектурных знаков находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Со временем происходит постепенное выветривание первоначальной семантики. Утрата семантической глубины оставляет от наполненного содержанием художественного образа одну лишь оболочку. Таким образом, здание становится абстрактным. От него остается лишь скелет. «Архитектурное Искусство есть Искусство чистое, беспредметное, даже и в том случае, когда формы его стоят в зависимости от того или иного содержания извне, религии и друг<���их> идеологий, – пишет К. Малевич. – Потому оно беспредметно, что впоследствии, когда содержание исчезнет и его уже забудут и люди не будут знать, для каких целей оно <���здание> строилось, то будут воспринимать его исключительно беспредметно» [34] Там же. С. 365–366.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Бархин М. Г Архитектура и человек. М.: Наука, 1979. С. 158–159.

Ефимов А. В. Колористика города. М.: Стройиздат, 1990. С. 70.

К вопросу о плановой окраске Москвы // Малярное дело. 1930. № 1–2.

Ефимов А. В. Указ. соч. С. 80–81.

Эйзенштейн С. М Монтаж 1938 // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 157.

Абушенко В. Л., Кацук Н. Л. Концепт // Новейший философский словарь. 2-е изд. Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. С. 503–504.

Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. 2-е изд., доп. СПб.: БЛИЦ, 1999. С. 150.

Розов М. А. Теория и инженерное конструирование // Эпистемология и философия науки. Т. 1, № 1. 2004. С. 19.

Розов М. А. Наука и литература: два мира или один? (Опыт эпистемологических сопоставлений) // Альтернативные миры знания / под ред. В. Н. Поруса и Е. Л. Чертковой. СПб.: РХГИ, 2000. С. 80–101.

Читать дальше

![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/396537/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst-thumb.webp)