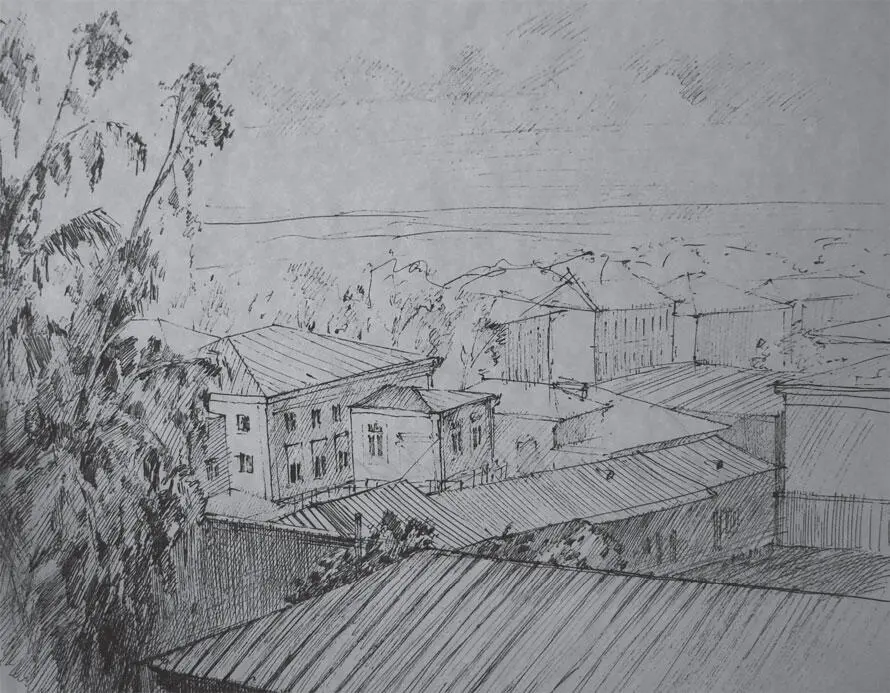

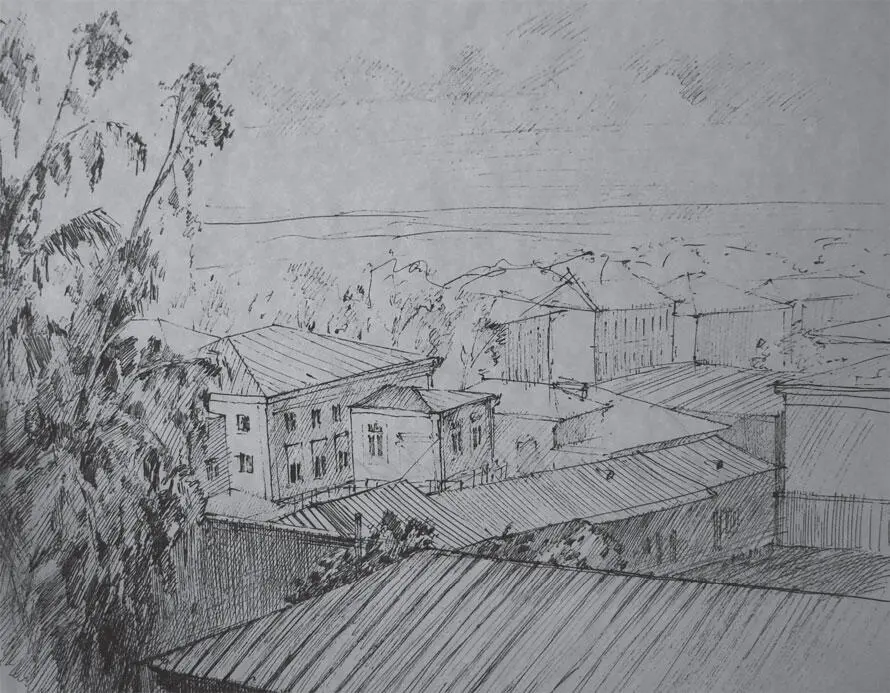

• горизонтальные линии (рельсы, края крыш, основания зданий, тротуар и т. д.) при удалении направляются к условной плоскости, расположенной на уровне глаз зрителя. Линии, находящиеся выше уровня глаз, при удалении идут сверху вниз, а находящиеся ниже уровня глаз при удалении направляются снизу вверх (рис. 6);

• параллельные горизонтальные линии при удалении сближаются и на уровне глаз сходятся в одну точку;

• вертикальные линии (столбы, стороны домов, деревья и т. д.) на изображении остаются вертикальными (рис. 7);

• при удалении размеры предмета постепенно уменьшаются (рис. 8);

• форма предмета по мере удаления приобретает силуэтный, плоский характер, без излишней детализации и светотональной проработки (рис. 9);

• дальний край водоема, поля, основание дальнего леса и т. д. «выпрямляются» и напоминают прямую линию; даже облака, идущие у горизонта, смотрятся как узкие прямые линии (рис. 10).

Но помимо линейной перспективы существует природное явление воздушной перспективы, в соответствии с которой при восприятии внешнего мира человек получает зрительное впечатление пространства, а все предметы представляются находящимися от него на разных расстояниях, как это и есть в действительности. В произведениях изобразительного искусства под воздушной перспективой понимается созданное художником такое же зрительное впечатление глубины пространства. Даже если в работе соблюдены все требования линейной перспективы, достаточно реалистично переданы материал, фактура, форма, свет и цвет объектов изображения, но в этюде не чувствуется воздушная перспектива, то эту работу нельзя назвать правдивой и полноценной.

Рис. 5.Л. Ахметова. Учебная работа

Рис. 6.М. Харисов. Учебная работа

Рис. 8.Т. Праздникова. Учебная работа

Рис. 7.Т. Праздникова. Учебная работа

Рис. 9.Я. Сюткина. Учебная работа

Рис. 10.М. Харисов. Учебная работа

Основные явления воздушной перспективы состоят в том, что по мере удаления объектов изображения происходят следующие изменения:

• локальный цвет предмета постепенно «затуманивается», как бы заволакивается воздухом, становится менее ярким и выразительным, приобретает цвет, приближенный к окраске воздуха. Поэтому при написании переднего плана рекомендуется пользоваться красками чистых, открытых тонов; дальний же план прорабатывается в более сдержанных тонах;

• яркость освещенности предмета даже при одном и том же источнике освещения уменьшается;

• менее четкими становятся видимые очертания и контур предмета. Поэтому контуры предметов, расположенных на дальнем плане, должны прорабатываться более мягко по сравнению с контурами предметов, находящихся ближе к зрителю;

• менее выразительными становятся контрасты между освещенными и теневыми участками предмета, меньше видимых признаков его объемности и рельефности. Поэтому вдали предметы смотрятся обобщенно, мягко, в виде плоских пятен;

• менее различимыми становятся детали предмета, уменьшается их количество. Поэтому необходимо более внимательно и подробно прорисовывать детали объектов переднего плана, а по мере их удаления в глубь композиции «проработанных» деталей должно становиться меньше. Так, лес на дальнем плане изображается в виде голубой полосы, несмотря на то, что он состоит из отдельных деревьев с множеством стволов, веток и листьев;

• светлые предметы при удалении меньше «синеют», чем темные или затемненные, но вместе с тем они кажутся более темными по сравнению с такими же светлыми предметами переднего плана; кроме того, если светлый предмет освещен солнцем, то на расстоянии он может казаться даже желтее или краснее, чем вблизи (прил. илл. 4);

• темные или затененные предметы по мере удаления «синеют» и вместе с тем кажутся более бледными и светлыми, чем такие же темные предметы, расположенные ближе к зрителю.

Читать дальше