Демистификация и роль медиатора

Наряду с размыванием четких категорий в связи с производством «искусства как идей» художники также брали на себя функции, ассоциировавшиеся ранее с задачами критика или куратора, например написание текстов и организация выставок. При помощи различных адаптаций выставочной формы куратор конца 1960-х начал примерять на себя мантию художника – таким образом традиционные роли художника, куратора и критика разрушались, а потом намеренно объединялись в результате совместной работы художников и кураторов. Галерист Сигелауб позже отметил:

«В это время все категории мира искусства терпели крушение: представления об арт-дилере, кураторе, художнике-кураторе, критике-писателе, художнике-писателе становились все менее четкими и ясными. В определенном смысле это было частью политического проекта 1960-х. В условиях “информационного общества” многие из этих сфер были весьма расплывчатыми, люди постоянно переключались между множеством задач» [50] Сет Сигелауб, интервью с автором, Амстердам, 27 июля 2004.

.

Кураторы, художники и критики начали сознавать значение медиации в формировании, производстве и распространении выставки – признавая это, Сигелауб употребил термин «демистификация», чтобы описать изменяющиеся условия выставочного производства [51].

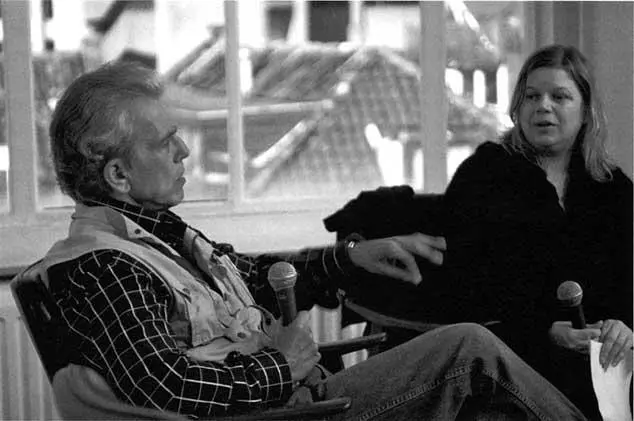

1.5. Сет Сигелауб беседует с куратором Китти Скотт во время симпозиума «Роттердамские диалоги: кураторы», 2009

Позднее демистификация описывалась как «процесс, в рамках которого [кураторы и художники] пытались понять и осознать наши действия, разъяснить, чем же мы занимаемся… хорошо это или плохо, к [кураторству] необходимо относиться, осознавая его как часть выставочного процесса» [52]. Для Сигелауба демистификация была необходимым процессом в выявлении и оценке скрытых кураторских элементов выставки; демистификация наглядно демонстрировала, что действия кураторов влияли на то, какие работы выставлялись, на способ их производства, медиации и распространения. По его словам, осознать, в чем заключается работа куратора – это отчасти понять, на что обращен наш взгляд на выставке [53]. Позже Сигелауб так описал свое поколение: «Нам казалось, что мы могли развенчать мифы о роли музея, роли коллекционера и создании произведения искусства – среди прочего, например, показать как на этот процесс влияет размер галереи. В этом смысле мы пытались пролить свет на все скрытые структуры мира искусства». Это разоблачение «скрытых структур мира искусства» имело свои плоды: удалось показать, что в конструировании искусства и его выставочной ценности принимает участие множество акторов и происходит множество действий. Внезапная узнаваемость руки куратора сделала установление различий между автором произведения искусства и независимым куратором еще более сложным [54].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

В этой книге под термином «выставка» подразумевается временное пространство для публичной презентации, в котором всеобъемлющая кураторская основа является средством собирания ряда художников, а куратор – агентом, отвечающим за отбор этих художников и/или их работ. (Таким образом, принимается существование групповой или коллективной выставки – противоположности выставке сольной, монографической или исследовательской, посвященной работе индивидуального художника.)

Хронология выставок выпускников Le Magasin в период с 1987 по 2006 год см.: Yves Aupetitallot, ed., Le Magasin 1986–2006 (Grenoble: Le Magasin; Zurich: JRP Ringier, 2006), 193–244.

Программа ISP была основана в 1968 году, включает также студийное направление (Studio Programme). Начиная с 1987 года каждый год около десяти студентов отбирается на «Кураторские и критические исследования», половина из них – на кураторское направление. Обзор истории см.: Howard Singerman, «In Theory and Practice: A History of the Whitney Independent Study Program», Artforum 42, no. 10 (February 2004), 112–117, 170–171.

Читать дальше

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)