Однако некоторым союз радикального искусства и конвенциональных мест его показа казался несколько более проблематичным. В своем интервью в 1969 году Томмазо Трини употребил термин «музеографическая скорая помощь», чтобы описать непростое состояние, ставшее результатом введения в музейный контекст произведений, ориентированных на процесс [47] Tommaso Trini, «The Prodigal Master’s Trilogy», Domus, no. 478 (September 1969), страницы не пронумерованы.

. Трини этот вопрос виделся неразрешимым, поскольку постоянство традиционного музейного пространства резко контрастировало с временным характером многих выставляемых произведений.

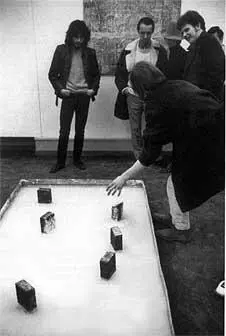

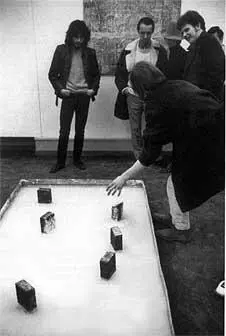

1.3. «Когда отношения становятся формой», куратор Харальд Зееман, 1969

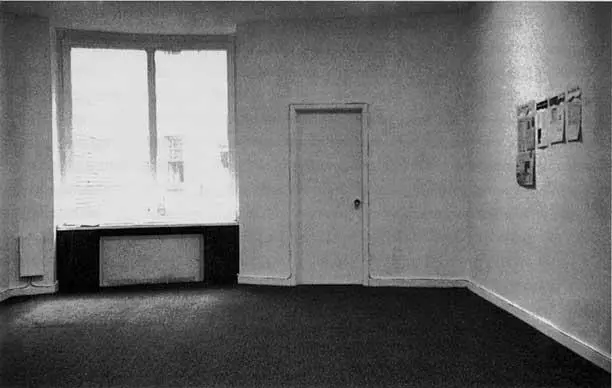

1.4. «Январь 5–31, 1969», куратор Сет Сигелауб, 1969

Впрочем, какую бы позицию относительно процесса создания выставки мы ни занимали, становится очевидно: традиционное разделение между производством искусства и его медиацией весьма затруднительно. Работу художника стало сложней отличить от работы куратора, ведь художники теперь задействовали в своей практике стратегии медиации, используя текст, лингвистику и теории систем, и в итоге результат их деятельности был куда более концептуальным. В 1969 году художник Роберт Барри заявил, что «слово “искусство” становится все меньше существительным и все больше глаголом… Речь идет не столько о самих объектах, столько о том, какие возможности им присущи, какие идеи они в себе несут» [48] Robert Barry, «Interview with Patricia Norvell, 30 May 1969», in Alexander Alberro and Patricia Norvell, eds., Recording Conceptual Art (Berkeley: University of California Press, 2001), 97, курсив в оригинале.

. Артикуляция Барри искусства как глагола является одним из многих определений концептуального искусства [49] Одно из первых определений «концептуального искусства» можно встретить в эссе Генри Флинта «Концептуальное искусство» (1961), в котором он утверждал: «Чтобы дать определение “концептуальному искусству”, прежде всего следует назвать материал, с которым оно работает, а именно идеи (“концепты”, “концепции”); аналогичным образом музыка использует звук. Идеи тесно связаны с языком, поэтому материалом концептуального искусства также служит язык». См.: Henry Flynt, «Concept Art», in La Monte Young, ed., An Anthology of Chance Operations, Indeterminacy, Improvisation, Concept Art, Anti-Art, Meaningless Work, Natural Disasters, Stories, Diagrams, Music, Dance, Constructions, Compositions, Mathematics, Plans of Action (New York: La Monte Young and Jackson Mac Low, 1963), страницы не пронумерованы, курсив в оригинале. [Концептуальное искусство. Перевод Ольги Рябухиной, см.: http://art1.ru/art/konceptualnoe-iskusstvo-esse.] Термин «концептуальное искусство» начал широко применяться в отношении группы художников, интересовавшихся «дематериализацией» объекта искусства в период с 1966 по 1972 год в Америке, Европе, Австралии и Азии, см.: Lippard, Six Years. Позднее Питер Осборн описал его как «искусство о культурном определении – образцовое, но никоим образом не единственное определение “искусства”». См.: Peter Osborne, Conceptual Art (Themes and Movements) (London: Phaidon Press, 2002), 14, курсив в оригинале. Такие выставки, как «Глобальный концептуализм» в Музее искусства Квинс, Нью-Йорк, свидетельствовали о географическом размахе деятельности концептуального искусства в 1960-х–1970-х, включая также СССР, Восточную Европу и Китай. См. каталог выставки: Luis Camnitzer, Jane Farver, Rachel Weiss, et al., Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s–1980s (New York: Queens Museum of Art, 1999).

, предполагающим, что понимание искусства уже не ограничивается материальным воплощением в виде произведения; напротив, оно включает в себя также производство идей об искусстве, которые могут являться искусством сами по себе. Искусством могло считаться то, что было сформулировано, проговорено или описано. Искусство как материальная практика стало неотделимо от искусства как практики дискурсивной. Идеи могли в равной степени быть как проводником искусства в окружающий мир с помощью языка и своей артикуляции, так и основным медиумом и результатом художественного производства. И если искусством могла являться идея, то те, кто участвовал в производстве идей и использовал их в качестве медиума, также могли быть названы творцами искусства – неважно, называли ли они себя кураторами, критиками или художниками. И раз уж идеи требуют медиации (в том или ином виде), произошло объединение медиации искусства и концепции искусства как объекта медиации.

Читать дальше

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)