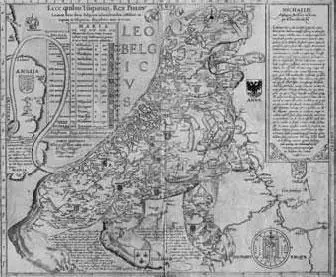

Михаэль Айцингер. Leo Belgicus.1583

Еще одна «политизированная» и тяготеющая к эмблеме «фигурная» карта – Leo Belgicus, изображающая в виде льва 17 провинций, расположенных на территории Нижжних земель и находившихся в зависимости от Испанской короны. «Львиная форма» была придана карте потому, что большая часть этих земель имела в своем гербе льва. Впервые этот концепт был предложен Михаэлем Айцингером в 1583 г. – и позже неоднократно использовался, с различными вариациями, рядом других картографов. [660]

Интересно, что наряду с «львиной» картой 17 провинций, зависящих от Испании, существовала такая же карта семи освободившихся провинций (порой именуемая «Голландским львом»). [661]

Поздним примером политизированных эмблематических карт может служить Bohemiae Rosa Кристофера Веттера, созданная в 1668 г. для Леопольда I, императора Священной Римской империи (ил. 69).

Карте придан личный девиз Леопольда: «Iustitia et Pietatae» («Справедливостью и благочестием») – и богемские владения императора представлены в виде розы, вырастающей из плодоносной почвы империи и укорененной в самом ее центре.

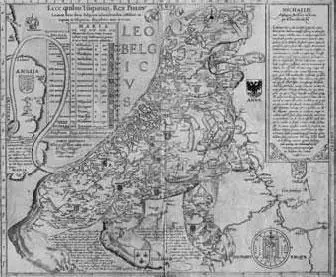

Никола Вишер. Comitatus Hottandia denui forma Leonis.1648

Несколько особняком на фоне этой традиции стоят эмблематические карты Генриха Бюнтинга, в частности, Asia Secunda Pars Terrae in Forma Pegasi (Азия, вторая часть суши в форме Пегаса), изданная в Ганновере в 1581 г. и Die ganze Welt in einem Kleberblat (Мир в виде лепестка клевера), напечатанная в 1581 г. в Мариенбурге. Обе они представляют концепты, связанные не столько с политической, сколько с сакральной географией. Характерным образом, карта, прорисовывающая мир в виде лепестка клевера, восходит к средневековой, в XVI в. уже являвшейся архаикой, форме mappae mundi, где в центре расположен Иерусалим, вокруг которого скомпонованы Европа, Азия и Африка. Такие карты не предназначались для географического применения, их функция заключалась «прежде всего в том, чтобы под видом географии визуально представить развертывание христианской истории, а не в том, чтобы транслировать географические или космографические факты» [662](ил. 70, 71).

Во всех рассмотренных выше случаях «дополнительная нагрузка» карты теми или иными смыслами и их визуализация достигалась за счет большей или меньшей деформации самого картографического изображения: эти смыслы причудливым образом «встраивались» в само «тело» карты, в итоге являющейся не объективированным изображением земной поверхности, а умозрительной иллюстрацией идей и представлений о должном миропорядке. Но таков был сам пафос этой ренессансной географии, склонной, в силу общих установок эпохи, воспринимать мироздание как организм, в котором все взаимосвязано и пронизано сетью подобий, притяжений и симпатических связей, [663]а значит, и ориентация в таком пространстве возможна именно на уровне идей, а не на уровне феноменов. Характерно, что в предисловии к Атласу Меркатор говорит об объекте своего описания, Земле, следующие слова: «Преславное это обиталище временно лишь дано человеку, дабы сравнил он его с Небесами, и сравнение это возвысит его ум, что погряз в земном и преходящем, указывая путь к возвышенному и вечному». [664]Но тогда карта земли есть лишь эмблема Небес: и за прорисовкой карты, и за внешним, очевидным смыслом эмблематического рисунка присутствует смысл сокрытый, постигаемый лишь возвышенным умом. Эта эмблематичность карты явственно осознавалась в ту эпоху и, например, в сборнике эмблем Джорожа Визера термин «карта» использован как синоним эмблемы: автор приглашает читателя «enquire / What things those are, that represented be, / In ev'ry map, or emblem, which they see» («исследовать,/ что же это за сущности? представленные/ здесь на каждой карте или эмблеме»). [665]Так что в случае с ренессансными картами мы имеем дело не столько с географией Земли, сколько – с географией идей.

К концу XVI в. начинает складываться еще одна тенденция в оформлении карт, когда «смысловое приращение» осуществляется за счет внешнего декора карты, не затрагивая ее саму как таковую.

Около 1590 г. в Антверпене издается карта, представляющая мир в образе шута. В левом верхнем углу листа на ней стоит имя Оронция Фине, но атрибутация вызывает вопросы, ибо к моменту публикации этой странной карты картограф был уже почти полвека как мертв.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)