Как выяснилось позднее, эту группку юных литераторов решили «проучить», оказав давление и на руководителей СП, чтобы работу проделали они. Сами же инициаторы остались невидимы и неслышны. Такие методы были в то время весьма распространены.

Марцинкявичюс, кажется, тогда был секретарем Союза писателей. Мне довелось слышать, что его принуждали написать разгромную статью в Tiesa (местную «Правду») или еще куда-нибудь с фамилиями, цитатами из рукописей. Марцинкявичюс поступил иначе: написал эту повесть, которая прямо, непосредственно не была направлена против конкретных людей. Во всяком случае, большинство читателей об этом не подозревали и читали повесть как чисто литературное произведение, финал которого был довольно наивен, как полагалось в то время. Как читали эту повесть мы, я уже говорил.

Д. М. А антисоветская направленность «Знака речи» в то время чувствовалась?

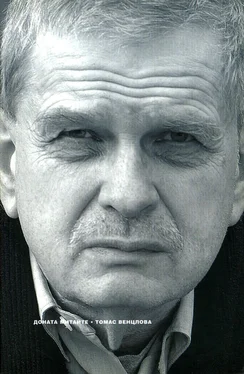

М. М. Широкая публика об этом не догадывалась. Думаю, что и издатели эту книгу не поняли, хотя Казис Амбрасас все-таки выкинул из рукописи четыре стихотворения. Эти «читатели» все понимали узко, порой просто тупо, копались в текстах, искали только какие-нибудь «антисоветские» фразы, читали первые буквы строчек стихотворения сверху вниз или снизу вверх, не получается ли какое-нибудь нехорошее высказывание. Поэзия Томаса особенно многослойна, а на то, чтобы спуститься через прямые смыслы в более глубокие слои, у них не хватало способностей. Разве что Томас сам толковал свои стихи, что он и по сей день с удовольствием делает. Его поэзия непроста, многим она кажется холодной, тяжелой, намеренно усложненной. В Литве эти стихи немного необычны, к ним нелегко приложить привычные для нас традиционные каноны. В других странах, скажем в Польше, его поэзию знают и комментируют, пожалуй, шире, чем у нас. Другое дело – студенты. Они к такой поэзии восприимчивы. Кстати, я мог бы сейчас назвать несколько довольно известных поэтов, в чьих стихах легко обнаружить следы влияния Том а с а.

И все же «Знак речи» и вообще стихи Томаса Венцловы читали всегда, даже когда он оказался в эмиграции. Эту книжку я одалживал студентам, она и сейчас у меня есть, слегка потертая, залитая кофе или вином.

Д. М. А вы сами были как-то связаны с Хельсинкской группой? М. М. Непосредственно не был. Но мы были знакомы и почти что тайно общались, обменивались книгами, информацией, самиздатом с Антанасом Терляцкасом, Викторасом Пяткусом, через них что-то передавалось в самиздатскую печать. Это началось года с 1966-го. Они искали контактов с людьми искусства и культуры. Пяткус попросил познакомить его с тогда еще молодыми писателями. Я свел его с Гядой, Юозасом Апутисом, Альбертасом Залаторюсом, с кем-то еще. От Пяткуса я узнал, что с этими людьми дружен и Томас Венцлова, а вскоре и о том, что он вошел в Хельсинкскую группу. Снова вспоминаю, что его политические взгляды показались мне немного неожиданными. Что-то я знал, но конкретно с Томасом, кажется, об этом не беседовал. Тогда было не принято, может быть, даже опасно, разговаривать или расспрашивать, пока в том не возникала насущная необходимость. Общение такого рода было относительно замкнутым. Сравнительно немало я узнал, общаясь с Пяткусом, от него я получил известное письмо Томаса в ЦК – для литератора смелое не только политически, но и нравственно, ибо оно предлагало вести себя совсем иначе перед лицом тогдашнего режима. Это письмо – одновременно и незаурядный политический документ, ходивший тогда по рукам как прокламация, производившая достаточно сильное впечатление. Д. М. Вы обменивались с Томасом книгами? М. М. Нет. Может, брал у него Бродского, еще что-то. Его «круг» был другим, как я уже говорил, группы «книгонош» были замкнуты. Хотя, может быть, я и получал какие-то книги или записи, прошедшие через руки Томаса, от другой группки, потому что эти люди с ним близко общались.

Тут следовало бы пояснить, что мы избегали брать книгу, подпольное издание и тому подобное у незнакомых или малознакомых людей, потому что это могло быть провокацией. Дело в том, что органы пытались всучить какое-нибудь рискованное издание (часто помеченное) и потом следили, где и через какие руки оно проходит. Так расшифровывался круг людей, чтобы потом можно было следить за ними и за их деятельностью.

Д. М. Вы с Томасом очень разные. Как Вы читаете его стихи? М. М. Очень трудно сказать, как и почему читаешь стихи. Я их читаю не одному себе, но и другим. Веду в университете семинары и читаю спецкурсы о литераторах своего поколения. Ищу «ключ», чтобы открыть для других почти герметичные тексты Томаса. Обычно я начинаю с его раннего стихотворения Įpusėja parа («В середине суток»), своеобразного введения не только в его биографию, но и в его творчество. Меня интересует, как устроено стихотворение, потому что в поэзии изъясняются не только словами. Создаются пространства, территории, культуры, переплетаются ткани образов. В его поэзии все имеет действительную, нередко биографическую, основу. Мне приходят на ум слова Альгирдаса Юлюса Греймаса, сказанные им в одной рецензии о «почти бессмысленной поэзии». Поначалу и я читал стихи Томаса как очень абстрактные тексты. Теперь я вижу в них несколько слоев: поверхностный, чисто вербальный, и глубокие семантические слои, куда погружены разнообразные аллюзии, ассоциации, «засекреченная» биография. Кстати, в новейших его произведениях биографические мотивы усиливаются и становятся все более откровенными. Может быть, это не только творческая, но и возрастная черта, ибо с переходом определенного возрастного барьера в творчество обычно просачивается очень много биографических мотивов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)