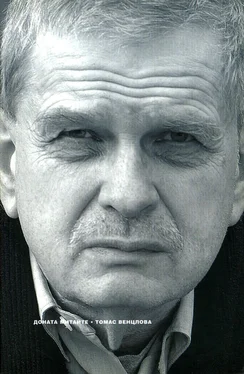

10 марта 1977 года в Нью-Йорке Содружество литовских писателей организовало литературный вечер Томаса Венцловы. Представляя гостя, Альгирдас Ландсбергис сказал: «Он – поэт мысли, но это не свидетельствует о его сухости – мысль он чувствует всеми пятью чувствами и превращает ее в словесную музыку, которую трудно не расслышать. Когда определяешь его поэтическое родство, приходят на память имена Генрикаса Радаускаса, Альгимантаса Мацкуса и Альфонсаса Ники-Нилюнаса. Еще его сравнивают с Чеславом Милошем, к которому, в университет Беркли, и лежит его путь» [252]. В конце того же месяца Томас Венцлова начал работать в этом университете, где читал введение в структурную поэтику. Лекции слушало около двенадцати человек: профессора – среди них Милош – и один аспирант. Продолжались они около трех месяцев.

Позже началась, быть может, труднейшая пора американской жизни Венцловы. С потерей советского гражданства в июне надо было найти постоянную работу, а это не так просто. Осенью 1977-го с помощью известной ученой-антрополога, литовки по происхождению, Марии Гимбутене он устроился в университет Лос-Анжелеса («Университет неплох, хотя в Беркли чуть-чуть веселее и библиотека побогаче» [253]), в котором продержался три года, преподавая в основном литовский язык детям тамошних эмигрантов. «Иные из них знали литовский не хуже меня, другие не знали вовсе. Работа, надо признать, была трудная, контакт со студентами слабый. <���…> Выручали только калифорнийский климат, да пейзаж, да дружба с Авиженисами [254]» [255]. Томас Венцлова и в этом университете преподавал введение в структурную поэтику, а один семестр работал в городке Афины, штат Огайо. Осенью он писал друзьям о впечатлениях от научной среды: «На днях был в Денвере на съезде семиотиков. Семиотики куда наивнее наших. Читал доклад по-английски (впервые в жизни) – кажется, вышло сносно». [256]

Понемногу Венцлова втянулся в научную работу, начал читать доклады по славистике и литуанистике на конференциях, публиковать статьи. Получить постоянное место работы, не защитив диссертации, оказалось трудно. Место в Лос-Анджелесе Венцлова потерял. К счастью, неуютное неведение длилось всего несколько недель – пришло приглашение профессора Виктора Эрлиха в Йельский университет («Тут очень похоже на Европу и потому лучше, чем в Калифорнии» [257]), прочитать курс о русских поэтах XIX века, за исключением Пушкина. В 1985 году Венцлова защитил в этом университете диссертацию The Unstable Equilibrium [258]. В ней анализируются восемь стихотворений восьми русских поэтов (Пушкина, Некрасова, Фета, Вячеслава Иванова, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Бродского), сделанного, по сути, на основе разработанной Лотманом теории. В 1986 диссертация была издана отдельной книгой.

Писательская карьера Томаса Венцловы в США с самого начала складывалась удачно. В 1977 году в Чикаго была издана книга его стихов «98 стихотворений», которую составили три раздела: «Щит Ахиллеса», «Знак речи», «Другие стихотворения». Хронология в данном случае не соблюдалась: в первом разделе собраны новые стихи, а в последнем – написанные в юности, часть которых когда-то не вошла в «Знак речи» из-за слишком уж очевидных политических намеков, а часть – по другим соображениям. Четыре стихотворения, изъятые Амбрасасом из «Знака речи», теперь очутились в разделе «Щит Ахиллеса». Хотя книга издана в Соединенных Штатах, она полностью написана еще в Литве.

Вскоре появилась книга поэтических переводов «Голоса» (1979), сборники публицистики и эссеистики «Литва в мире» (1981) и «Тексты о текстах» (1985). Название первого сборника символично. Литературовед, профессор Огайского университета Римвидас Шилбайорис, рассуждая о литературоведческих статьях в книге «Тексты о текстах», подчеркнул, что Томас Венцлова видит литовскую литературу «в русле всемирной культуры» [259]. И саму Литву, и литовскую культуру Венцлова неизменно оценивает в мировой перспективе. Живя на Западе, он не раз замечал, что нельзя поддаться прижившимся в эмиграции мифам о том, что «отторжение от родной почвы, языка и окружения гибельно», что «мы – лишь бесправные эмигранты», что «мы одиноки <���…> и нас никто не поймет» [260]. Венцлова предлагает альтернативу: активную, критическую открытость; открытость тому миру, в котором живешь, его культурному опыту, открытость родной культуре без боязни поддерживать связи с тем, что в ней живо и ценно. Надо предлагать «альтернативные модели мышления», не страшась «противоречить мнениям большинства в родном краю» и не переставая печься об его будущем [261]. В истории России, классической эмигрантской страны, его восхищает позиция таких эмигрантов, как Герцен, Бердяев, Цветаева, Набоков. Подобные им, достойные подражания примеры Венцлова видит и в литовской диаспоре: это Антанас Шкема, Альгимантас Мацкус, Витаутас Каволис, Александрас Штромас. Не отвергает он и идеологически далеких ему Антанаса Мацейну или Юозаса Гирнюса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)