«Улица Пестеля» – стихи, самим названием обращенные к Бродскому, поскольку на углу этой улицы и Литейного проспекта находились «полторы комнаты», где он жил с родителями. В стихах есть и удивление, вызванное самой встречей с городом («Странно, / Что мы повидались раньше, // Чем думали – Не в долине / Иосафата, не в роще / Возле Леты, ни даже / В безвоздушной вселенной, / Там, где, как боги, Кельвин / Царствуют и Беккерель» [243]), в котором ясно проступают признаки распада, разрушения и страх, который поэт обязан «сколачивать в смысл».

В посвященных Бродскому стихах «В Карфагене много лет спустя» Петербург выступает как своеобразная метонимия империи – того Карфагена, который должен быть разрушен. Поэт подчеркивает «равноденствие», «равновесие», «паузу»; еще не ясно, куда повернет жизнь, хотя «черствый воздух» предвещает беду. В разрушенном Карфагене узнается Петербург Бродского, который характеризует не только «строй мостов» [244], «за грубой дощатой вселенной Гермес», но и тюрьмы, «палаты и нары», «лампы карцеров вечногорящие да / над дворами пробег облаков» – все то, что пережил и сам Бродский. Здесь появляется и «чужая строфа», ведь Петербург отражен во множестве поэтических зеркал. В стихах, посвященных Бродскому, это, конечно, строфа Ахматовой. В строчках Венцловы «По чужой стихотворной строке, где искрясь / На исходе зимы, / Стынут воды – озябшие утки на нас / Наплывают из тьмы» – парафраза ее «Эпических мотивов» [245]: «И на мосту, сквозь ржавые перила, / Просовывая руки в рукавичках, / Кормили дети пестрых жадных уток, / Что кувыркались в проруби чернильной» [246]. В самом названии стихов возможна и скрытая аллюзия к «Дидоне и Энею» Бродского. В этом случае Бродский был бы тем Энеем, который уехал из Карфагена до разрушения; недаром Венцлова подчеркивает «невозвращение»: «Где ты столько рождался, куда / Не вернуться вовек».

Если мы вслед за Романом Якобсоном будем искать «постоянную мифологию» [247]двух поэтов, то увидим, что жизнь и творчество Бродского и жизнь и творчество Венцловы тяготеют к двум разным мифам – Энея и Одиссея. Наверное, можно согласиться с Еленой Петрушанской, которая пишет: «Бродский, несмотря на остро ощущаемые, невосполнимые потери и разлуки, устремлен к открытию, основанию новых земель, смелому освоению для себя и русской литературы жанров и приемов (в отличие от странника-Одиссея, нацеленного на возвращение)» [248]. Даже когда политическая власть в России сменилась, на вопрос о возвращении (вернее, невозвращении) в Петербург поэт отвечал: «Я <���…> не маятник. Раскачиваться туда-обратно. Наверное, я этого не сделаю. Просто человек двигается только в одну сторону. <���…> И только. И только – от. От места, от той мысли, которая приходит в голову, от самого себя. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. <���…> На место преступления преступнику еще имеет смысл вернуться, но на место любви возвращаться бессмысленно» [249]. И в поэзии, и в эссеистике Бродский склонялся к мифу об Энее, а если и упоминал Одиссея (как в стихах «Одиссей Телемаку»), то его Одиссей не возвращался домой.

Томас Венцлова, даже завоевывая новые земли, ориентируется на возвращение, хотя Итака негостеприимна, а возращение горько. Чем дальше, тем яснее, как оно условно. По-видимому, Венцлове все ближе становится образ Вечного Жида.

Бродского и Венцлову объединяет поэзия, ее темные глубины, жажда жить, как говорится в «карфагенских» стихах Венцловы, – так, «чтобы вздох, послужив послесловьем к тщете, / был дарован не нам – / белизне негатива, стиха темноте, /победившим богам». В этой цитате мы слышим отзвук двух стихотворений: пастернаковского «Февраля» и «Созерцания» Рильке, которое, возможно, дошло до Томаса именно в широко известном переводе Пастернака. Оба стихотворения по сути – о победе высшей силы (в данном случае самой поэзии) над низшей (поэтом). Возвышая проигравшего, она открывает ему путь к совершенству.

Меркелис Рачкаускас, дедушка Томаса.

С бабушкой Еленой Рачкаускене, 1939.

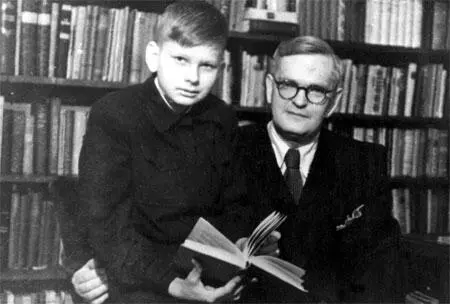

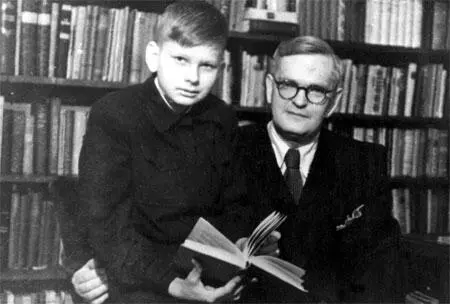

Отец и сын, 1948.

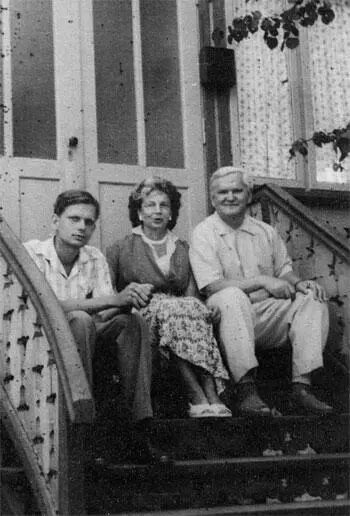

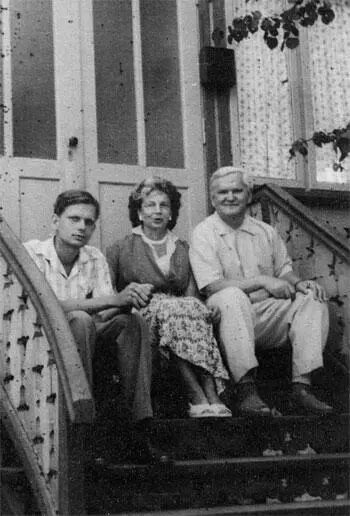

С родителями в Паланге, 1956.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)