Важнейшим показателем здесь служит уровень народного образования. Чтобы не делать общих выводов

из возможных всегда в историческом процессе случайностей, возьмем крупнейший район, населенный несколькими нациями, которые при царизме считались наиболее отсталыми. Это территория бывшего русского Туркестана, на которой ныне располагаются четыре союзные республики с общим населением, превышающим 12 млн. человек: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения.

Процентное выражение числа учащихся ко всему населению во всех союзных республиках колеблется от 17 до 20. Отношение же числа студентов высших учебных заведений ко всему населению в 1955/56 учебном году составило:

для РСФСР............ более 1 %

» Узбекистана.........около 0,9%

» Таджикистана. . . . .....» 0,8%

» Киргизии . . . . ..........» 0,8%

» Туркмении . . . . ........» 0,9%

При этом следует учитывать, что в центральных университетах и институтах учатся не только представители многочисленных национальностей, населяющих Российскую Федерацию, но и многие студенты из того же Узбекистана, Таджикистана и других союзных республик.

Таким образом, уровень среднего и высшего образования сейчас приблизительно одинаков по всему Союзу. Но ведь исходная-то база была далеко не одинакова. Причина достигнутого в этой области равенства заключается в том, что Советская власть создавала преимущественные условия для развития материальной и духовной культуры отсталых в прошлом народов. Это было осуществлением на деле лозунга «поднять национальные окраины до уровня центра». И в этом со всей полнотой раскрылся социалистический метод решения национального вопроса.

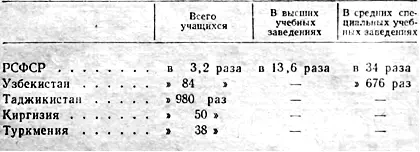

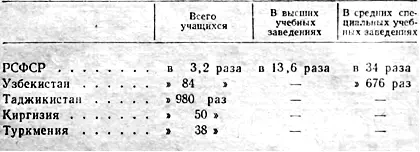

Вот данные, показывающие, во сколько раз возросло количество учащихся в 1955/56 учебном году по сравнению с 1914/15 г.

В этой таблице прежде всего бросается в глаза астрономическая цифра по Таджикистану. Это объясняется тем, что в 1914 г. на территории нынешнего Таджикистана насчитывалось всего 400 учащихся, а в 1956 г.— почти 362 тыс.

И далее, почему в таблице столько прочерков? Разве статистика не располагает соответствующими данными?

Располагает. Но дело в том, что на территории нынешних среднеазиатских республик в 1914 г. не было ни одного высшего учебного заведения и, значит, ни одного студента. Подсчитать же, во сколько раз тысяча больше нуля, нельзя, это абсурд с точки зрения математики. В данном случае можно лишь отметить — на сколько больше.

Однако 40 лет — немалый срок, и на его протяжении народное образование развивалось не только в Советском Союзе. Чтобы оценить происшедшие изменения, сравним Таджикистан с пограничным Ираном. На тысячу человек населения в Таджикистане приходится почти 210 учащихся, а в Иране — всего 39. А ведь сорок лет назад они стояли на одном уровне.

Социализм — вот причина того, что нации, населяющие СССР, за десятилетия совершили путь развития, для которого в иных условиях понадобились бы века. Надо ли говорить о десятках народов, которые только за годы Советской власти создали не только свою письменность, но и свою литературу, искусство, науку.

Бурное развитие экономики и культуры всех наций, входящих в состав Советского Союза, подвело прочную материальную базу под принцип равноправия. Был сделан еще один значительный шаг ко всеобщему равенству. Отныне на земле существует общество, в котором социальные и политические права человека не ставятся ни в какую зависимость от цвета его кожи, от языка и других расовых или национальных признаков.

Братство равных (продолжение)

Социализм теперь не ограничивается рамками одной страны, он вырос в мировую систему. Для теории и практики социализма национальный вопрос приобрел международное значение. Речь идет уже не только о том, какими путями и методами установить равноправие наций в пределах одного государства, но и о решении этой задачи в масштабах всего социалистического лагеря.

В основе отношений между социалистическими странами лежат те же принципы пролетарского интернационализма, равноправия и взаимной помощи, которыми определяются отношения народов в СССР. Однако, перенесенные из сферы внутригосударственной на международную арену, эти принципы приобретают особый смысл. Они начисто опрокидывают веками складывавшиеся представления о целях, задачах и методах внешней политики независимых национальных государств.

Читать дальше