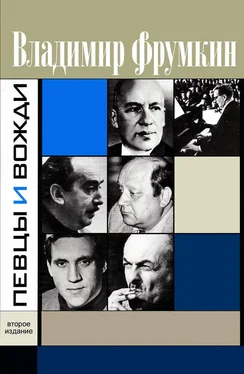

Однажды мне досталось за чужие грехи. Подвел меня мой приятель Юрий Темирканов, руководивший тогда вторым оркестром Ленинградской филармонии. А я руководил клубом любителей музыки при Доме композиторов. И пригласил Юру выступить на одном из клубных вечеров. Тему он выбрал такую: оперное искусство «у нас и у них», то есть в СССР и на Западе. Принес записи советских и зарубежных оперных спектаклей, сравнивал, комментировал и явно клонил к тому, что мы уступаем им едва ли не во всем, особенно же – в смысле вокала. Наша вокальная школа, говорил Юра, сильно проигрывает по сравнению с зарубежной, где преобладает итальянская манера пения. Слушая докладчика, я поглядывал на директора Дома композиторов Кирилла Боброва, бывшего фаготиста, мужчину цветущего и упитанного, сидевшего в первом ряду. Лицо его постепенно мрачнело и покрывалось сероватым налетом. А потом и вовсе позеленело, когда Юра переключился с вокалистов на дирижеров и заговорил о том, что в XX веке на первый план вышли дирижеры-диктаторы, такие как Тосканини, Караян, Мравинский… «Почему бы это? – Юра оглядел зал и сделал паузу. – А не потому ли, что наш век породил также диктаторов-политиков, таких как Муссолини, Гитлер, Сталин?..» На следующий день меня, беспартийного, вызвали на заседание партбюро. «Как вы допустили! Оставили без ответа такое…» «Что оставил?» – спрашиваю. – «А то, что ваш гость упомянул Сталина в одном ряду с такими одиозными личностями…» Я напомнил партийным товарищам про доклад Хрущева на XX съезде и про суровую оценку, вынесенную Сталину на XXII съезде партии. И спросил, есть ли официальные документы, пересматривающие решения обоих съездов. Товарищи, подумав, сказали, что таких документов пока нет. И отпустили меня с миром…

* * *

Навсегда прощаясь с родиной, я получил от нее дополнительную дозу «антиностальгина». 19 марта 1974 года, за день до отлета в Вену, я привез в таможню международного аэропорта «Пулково» для проверки свою коллекцию кассет. Львиную их долю составляли записи Окуджавы. Через несколько часов таможенник вынес чемодан с кассетами: «Можете везти». Это был подлый, садистский розыгрыш. С моей коллекцией они разделались за несколько минут при помощи электромагнита. Когда я принес свои сокровища в студию звукозаписи Оберлинского колледжа, где я получил работу директора Русского дома, из динамика, вместо пения Окуджавы, раздалось какое-то немыслимое, прерывистое завывание… В день отлета мной был получен еще один «укол». Молодой, полуинтеллигентного вида сержант пограничной службы, пропалывая мою картотеку, вытащил из нее почти всё, что относилось к культуре фашизма – немецкого и итальянского. На мое протестующее недоумение сержант реагировал укоряющей усмешечкой: не разыгрывайте наивность, мы-то с вами прекрасно понимаем – наши недруги могут найти в этих материалах нездоровые и нежелательные ассоциации. Вряд ли этот парень действовал на свой страх и риск. Скорее всего – в соответствии с инструкцией…В верхах уже довольно давно поняли, что серьезный анализ фашистских режимов, включая их культуру, может привести к весьма неприятным открытиям. Года за два до своего «прыжка в свободу» я услышал о печальной судьбе одной кандидатской диссертации, написанной в Киеве после войны и посвященной музыке Третьего рейха. Диссертацию защитить не дали, на тему наложили табу. Автор, однако, от удара оправился, тему поменял, сделал кандидатскую, затем докторскую, дослужился до старшего научного сотрудника ленинградского НИИ театра, музыки и кинематографии. Не хотелось мне бередить старую рану маститому коллеге, но велик был соблазн: тема эта сильно меня интересовала, а материалов почти не было. Услышав мой вопрос: не сохранилось ли чего от той работы – плана, тезисов, библиографии? – Абрам Акимович Гозенпуд как-то потускнел, отвел глаза: дело давнее, ничего не помню, ничего не осталось. И быстро переменил тему разговора…

Горевал я об утраченных карточках недолго. На Западе всё довольно быстро возместилось и даже нашлось кое-что новое, дающее пищу не для одних только «нездоровых ассоциаций». Мне открылось, что в культурной политике гитлеровской Германии и сталинской России и впрямь было немало общих черт. Таких как тотальная национализация культуры, подчинение ее одной, «единственно верной» идеологии, враждебность ко всему, что казалось чрезмерно условным и экспериментальным, культ здоровья и силы, требование «доступности», «народности» и «реализма». В обеих странах господствующим ритмом массовой культуры стал марш и велось наступление на джаз.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энн Маккефри - Хрустальная певица [= Певцы Кристаллов]](/books/332404/enn-makkefri-hrustalnaya-pevica-pevcy-kristallo-thumb.webp)