En los resultados electorales de 2017 algunos analistas creyeron observar el inicio de una articulación hegemónica duradera. Todavía no habían reparado que recrear la división política desde una mirada elitista sellaría su núcleo duro, pero no ampliaría hacia otros sectores. La victoria sobre Cristina Fernández de Kirchner otorgaba un plus a esta mirada y abría expectativas reeleccionistas. Ante un peronismo dividido, Macri, Vidal y Larreta se afianzaban en sus jurisdicciones y Cambiemos lograba legitimar criterios de rentabilidad empresaria, una modernización precaria y apoyo ciudadano.

El ex presidente Carlos Menem (1989-1999) había logrado articular, con cierto éxito, ajuste y legitimidad electoral. Pero, a diferencia de Macri, contaba con el apoyo de la CGT y no existían grandes divisiones en el peronismo. Justicialismo, CGT y gobernadores, con más o menos reticencias, dotaron de gobernabilidad a una de las mayores reformulaciones económicas y sociales de la Argentina. La hoja de ruta menemista se impuso al calor de una dramática crisis social dejada por la hiperinflación. Macri inició su gobierno sin crisis, tenía a su favor el malhumor social contra el kirchnerismo. No hubo saqueos, disparadas inflacionarias, ni hambre, sino algunos problemas económicos no menores que dejaba CFK y cierto rechazo a su Gobierno, basado en las denuncias de corrupción y en el hartazgo por su hiperpolitización.

La construcción mediática de equiparar el dinero robado vía corrupción a “uno o dos PBI” –más allá de lo delirante e impreciso de las cifras– buscó asociar al kirchnerismo a la experiencia menemista. Menem construyó su legitimidad en momentos de disolución del orden social y económico; mientras que el macrismo lo hizo solo en base al rechazo a un gobierno que había dejado el poder en momentos de paz social. Menem tuvo el handicap de la crisis; mientras que Macri, solo el apoyo que había surgido frente al rechazo a CFK. Y más allá de que muchos causantes de ese descontento tuvieran origen en numerosas acciones del Gobierno kirchnerista, no cabe duda de que asistimos a un minucioso trabajo desde las grandes empresas mediáticas, desde varias oficinas de la justicia federal y desde el exterior para poner en cuestionamiento cualquier elemento positivo de la etapa progresista abierta en 2003. Similares estrategias, discursos y agendas se vieron durante los mismos años para deslegitimar y destituir a gobiernos progresistas en la región.

El cambio logrado a fines de 2015 en la Argentina no presentó los ribetes de quiebre y violencia que tuvieron los desenlaces de otros gobiernos progresistas en América Latina, como el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras; la destitución de Fernando Lugo en Paraguay y de Dilma Rousseff en Brasil; el encarcelamiento de Lula en ese mismo país; la partición de Revolución Ciudadana en Ecuador, que culminó con el procesamiento y el exilio del popular ex presidente Rafael Correa; y, más recientemente, el golpe contra Evo Morales en Bolivia que consiguió llamar a nuevas elecciones proscribiendo al ex presidente y la persecución y el exilio de su vicepresidente y varios de sus ex funcionarios.

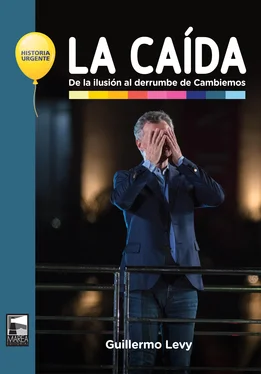

En la Argentina se gestó una nueva derecha que gobernó con dos velocidades: gradualismo y severo ajuste. Accedió al poder democráticamente y se retiró también por las urnas. La primera velocidad duró poco. Luego del festejo electoral de octubre de 2017, y de lo que parecía una inevitable reelección del oficialismo para 2019, dos hechos en el mes de diciembre advirtieron sobre las fragilidades del esquema económico y la precariedad del apoyo de buena parte de la sociedad argentina. El cambio de las metas de inflación y la represión en el Congreso Nacional durante la discusión parlamentaria sobre la reforma jubilatoria iniciarían el derrumbe de Cambiemos.

El 29 de diciembre de 2017, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de Gabinete anunciaron que la meta de inflación para 2018 no sería del 10%, como estaba pautada en el presupuesto 2018 recientemente votado por el Congreso Nacional, sino del 15%. El anuncio impactó porque mostró improvisación y debilidad. Sin embargo, la realidad sería muy distinta: la inflación de 2018 no sería ni del 10 ni del 15, como así tampoco del 20, sino del 47,6%, la más alta desde 1991, cuando arrancó el Plan de Convertibilidad al inicio del menemismo, solo superada por el año que vendría después: 2019.

Quince días antes, Cambiemos había querido imponer una reforma jubilatoria que implicaba una reducción de 100 000 millones de pesos del presupuesto de jubilaciones, pensiones y asignaciones en medio de una turbulenta jornada en la que el oficialismo no pudo llegar al quórum para hacer votar la ley. Violentando el reglamento de la Cámara de Diputados, en medio de la acusación de poner diputados truchos, intentaron comenzar la sesión cuando ya había vencido el plazo para lograr el quórum. En medio del escándalo, que generó incidentes dentro de la Cámara Baja, la Gendarmería reprimió brutalmente en las calles donde había decenas de miles de personas manifestándose en contra de la reforma.

Esta derrota múltiple en la opinión pública llevó a la superficie muchos fantasmas y memorias de la Argentina reciente a tan poco tiempo del triunfo electoral. En solo una tarde se condensaron demasiadas imágenes y sucesos: el uso discrecional del reglamento parlamentario por parte de un gobierno que se había posicionado contra la arbitrariedad kirchnerista; la represión en las calles; y la movilización afectiva que suscitó en la opinión pública un ajuste sobre la vida de los jubilados y jubiladas promovido por sugerencias del Fondo Monetario Internacional. La memoria de la gramática que asumió la explosión de diciembre de 2001, se reactualizó parcialmente en las calles y en la dirigencia política. Las experiencias del kirchnerismo y el macrismo fueron resultado de la convulsión de 2001, pero también ese año opera como un momento límite. Un año de fundación al que nadie quiere volver.

El macrismo tuvo la rara habilidad de propinarse una derrota múltiple en la articulación de todos estos hechos en esa sola tarde del 13 de diciembre de 2017.

Los reclamos de los jubilados y las demandas de los organismos de derechos humanos en temas vinculados con la última dictadura militar son quizás de las fibras más sensibles que se fueron cimentando en la opinión pública en estas décadas desde la recuperación democrática. Las dos únicas derrotas en la calle que tuvo Cambiemos fueron justamente en cuestiones vinculadas a estos dos temas: la masiva movilización que dio por tierra la resolución de la Corte Suprema que beneficiaba a los condenados por crímenes de lesa humanidad y genocidio mediante la reimplantación del 2x1 y que culminó con una movilización de cientos de miles de personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires el 10 de mayo de 2017; y una reforma jubilatoria que a todas luces era un brutal ajuste a los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales.

Entre la improvisación, la crisis internacional cuyas características se volvieron cada vez más perjudiciales para la economía argentina y las inversiones que nunca llegaron en el volumen anunciado, al macrismo se le hizo muy visible a comienzos de 2018 uno de los grandes problemas estructurales argentinos: la restricción externa, es decir, la falta de divisas, como el gran cuello de botella del desarrollo en la Argentina del que tanto se ha escrito y analizado, pero esta vez con un aspecto distinto a considerar. Esa restricción inscripta en la lógica de un capitalismo que se venía reconfigurando desde la crisis de 2008 se ha complejizado con la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y con la relocalización del mundo industrial en China y del financiero en Occidente.

Читать дальше