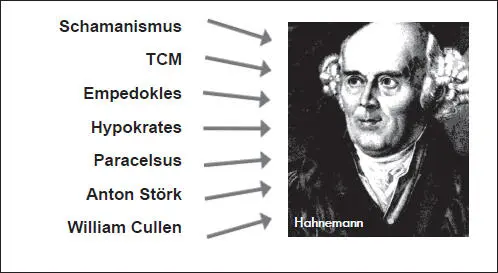

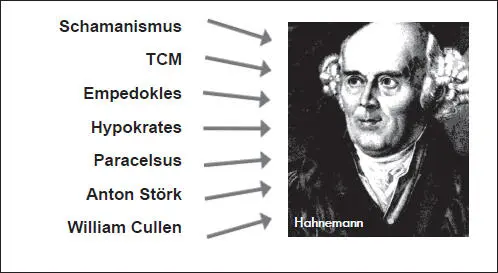

Vorläufer der Homöopathie

Bezüge auf eine Ähnlichkeitsregel in der Erkenntnistheorie finden sich beispielsweise schon bei Empedokles(490-430 v.Chr.): “Denn mit der Erde in uns erkennen wir die Erde, mit dem Wasser das Wasser, mit der Luft die göttliche Luft, mit dem Feuer aber das verderbliche Feuer, die Liebe mit der Liebe, den Hass aber mit traurigem Hass.” Die hinter dieser Aussage stehende Lehre von den vier Elementen (Qualitäten) wirkte sich bis in die Neuzeit in der europäischen Medizin aus.

Hypokrates(460-370 v.Chr.) kommt der homöopathischen Ähnlichkeitsregel schon näher, wenn er beispielsweise Knoblauch gegen Rausch empfiehlt, weil der bei einem nüchternen Menschen Schwere im Kopf bewirken könne. In seiner Schrift “Von den Stellen im Menschen” argumentiert er ähnlich: “Die Schmerzen [Beschwerden] werden durch das ihnen entgegen gesetzte gehoben, jede Krankheit nach ihrer Eigenart … Eine Art ist folgende: durch das Ähnliche entsteht die Krankheit und durch Anwendung des Ähnlichen wird die Krankheit geheilt.” Wenig später führt Hypokrates aus, dass Harnzwang und Husten mit denselben Mitteln geheilt werden können, von denen sie auch verursacht werden. Auf diese und andere historische Beispiele der Ähnlichkeitsregel bezieht sich Hahnemann zur Unterstützung seiner Medizintheorie. 3An Hahnemanns Simile-Regel erinnern Aussagen der Arzneimittelforscher Petro und Dioskurides(1.Jhd.n.Chr.). Gegen Kurzsichtigkeit wird dort der Genuss junger Schwalben empfohlen, die im Ruf standen, besonders gut zu sehen. Gegen den Biss eines tollwütigen Hundes soll dessen Urin hilfreich sein. Der antike Arzt Galen (200 n.Chr.) hatte hodenähnliche Knollen von Orchis Morio zur Anregung des Geschlechtstriebes verordnet. Eine rein äußerliche Ähnlichkeitsregel soll der Heilige Cyrus angewandt haben, um eine Frau zu kurieren, die beim Wassertrinken einen Frosch verschluckt hatte. Er gab der Frau so viel zu trinken, bis sie sich erbrach und so auch den unliebsamen Frosch los wurde. Zum Schluss des geschichtlichen Berichts wird dann darauf hingewiesen, dass Heilige nicht wie sterbliche Ärzte durch Gegenmittel heilen, sondern durch das Ähnliche. 4

Auffälligere medizintheoretische Parallelen finden sich zwischen Hahnemann und Paracelsus (1493-1541). Paracelsuswendet sich gegen die bis dahin dominierende Auffassung Galens, der dazu aufforderte, Krankheitssymptome mit Mitteln zu bekämpfen, die einen gegensätzlichen Zustand auslösen (z.B. Kühlung gegen Fieber). Paracelsus hingegen will Krankheiten mit Therapien bekämpfen, die gewöhnlich gerade diese Krankheitssymptome hervorrufen: “Contraria a contrariis curantur, das heißt: Heiß vertreibt Kaltes, das ist falsch, in der Arznei nie wahr gewesen.” 5Er vertritt die Ansicht, dass die Substanz, die einen Krankheitszustand verursacht, auch in der Lage ist diesen zu beseitigen. “… So du nun das hast, so zeigt es dir die Kur an, denn Arsenik heilt den Arsenik, Anthrax den Anthrax, wie Gift Gift heilet … also heilt gleich Anatomie je eins das andere. So du nun weißt, was Arsenik ist, so heile nach Inhalt der Anatomie den Arsenik mit dem Arsenik…” 6Entsprechend der Signaturenlehre verstand Paracelsus unter Anatomie die Beziehung zwischen der äußeren Erscheinung einer Sache und deren mutmaßlichen Wirksamkeit. “Also die Diestel stechen ihre Blätter nicht wie Nadeln? Dieses Zeichens halber ist durch Magie gefunden worden, dass kein besseres Kraut ist gegen inwendiges Stechen.” 7Paracelsus leitete daraus eine allgemeine medizinische Regel ab, nach der die “Form” jeder Krankheit ihre Entsprechung findet in der ähnlichen Form des Heilmittels. “Anatomie ist eine Kunst, die euch lehrt erkennen die Form eines jeglichen Dinges; denn ihr seht, nichts ist ohne Form, auch die Krankheit nicht …, sondern sie sind formig, … Nun, wenn ihr das wißt, so ist weiter vonnöten, dass ihr in solcher Gestalt die Anatomie der Kräuter wisst …, auf dass ihr da zusammen die gleiche Anatomie der Kräuter und gleiche Anatomie der Krankheiten in eine Ordnung bringet.” 8Allerdings weist Paracelsus auch darauf hin, dass diese Ähnlichkeit der Form nicht immer äußerlich sichtbar sein muss. Manchmal ähnelt die Arznei der Krankheit durch die Zuordnung zu einem der vier Elemente, manchmal gebe es auch eine spiritualistische Ähnlichkeit, die nur für den Heilkundigen sichtbar sei. Um die “ anatomische Ähnlichkeit” einer Substanz festzustellen, scheint Paracelsus über deren Wirkung auf den menschlichen Körper genau Buch geführt zu haben, ähnlich wie Hahnemann bei seiner Arzneimittelprüfung. “Das Einnehmen des Realgar [Arsen] macht eine ausgedörrte Lunge … Macht auch Spalten und Schrunden der Leber, damit läuft ein unnatürlicher Durst einher … Auf solches nachfolgend viel zufallende Hitze, Klopfen und Zittern im Herzgrüble, demnach ein Ausschlagen in allen Gliedern …” 9Ähnlich wie Hahnemann ging auch Paracelsus nicht so sehr von einer chemisch-physikalischen als vielmehr von einer geistig immateriellen Wirkung der Arznei aus. “Denn nicht mit dem Gewicht, sondern außerhalb des Gewichts soll die Arznei administriert werden. Denn wer kann den Schein der Sonne wägen, wer kann die Luft wägen, wer wiegt den spiritum arcanum? Niemand. In diesem liegt nun die Arznei.” 10Abgesehen von der geistigen und der äußerlichen Ähnlichkeit zwischen Krankheitssymptom und dem dazu passenden Medikament sah Paracelsus auch noch ein “astrologisches simile”. “Der astrologische Grundsatzlautet: Wie oben, so unten”, d.h. Was am Himmel vor sich geht, hat jeweils seine Entsprechungen auf der Erde und in der Menschenwelt; es leuchtet also klar die magische Anteilnahme hindurch. Magische Entsprechungen verbinden die einzelnen Planeten … Mit bestimmten Körperteilen, so z.B. Sonne und Herz, Jupiter und Leber …” 11Ähnlich wie Hahnemann ordnet auch Paracelsus alle Krankheiten drei Ur-Krankheiten zu, den Merkur-, Sulfur- und Sal-Krankheiten. Zahlreiche Ärztegenerationen stützen sich auf diese Überlegungen von Paracelsus.

Der von einer magischen Medizin geprägte englische Arzt Robert Fludd(1574-1637) richtete sich bei seiner Behandlung von Blasen- und Nierensteinen nach der Ähnlichkeitsregel (simile). Bei diesen Erkrankungen empfahl er Präparate aus eben diesen Steinen. Ferner schreibt er: “Der Auswurf eines Schwindsüchtigen heilt nach der nötigen Zubereitung die Lungenschwindsucht.” Hahnemann beruft sich unter anderem auch auf Johannes Hummelius, der von einem dänischen Regimentsarzt berichtet, der seine Patienten immer nach dem Ähnlichkeitsgrundsatz behandelt habe (“Contraria contrariis”): Verbrennungen durch Annähern an Feuer, Erfrierungen durch aufgelegten Schnee und kaltes Wasser. De Haen behauptete, dass viele Gifte, weil sie giftig sind, deshalb auch heilsam sein müssten: “Die Stängel des Nachtschattens erregen in größerer Gabe Krämpfe und Raserei, in mäßiger jedoch lösen sie die Krämpfe und Zuckungen.” Der Hamburger Arzt J.A. Unzer spricht in einem Aufsatz davon, dass der Tabak dieselben Krankheiten, die er verursacht, auch heilen könne. 12

Nicht nur die Ähnlichkeitsregel (simile), sondern auch die Arzneimittelprüfung am Gesundenkann auf eine längere Tradition zurückblicken. Neben den mehr von medizinischem Interesse geleiteten Untersuchungen des Herakleides von Taras beschäftigten sich schon früh verschiedene orientalische Herrscher mit der Wirkung von Arzneien auf gesunde Menschen. Mit besonderer Vorliebe allerdings ließen sie ihren Sklaven oder Dienern Gifte verabreichen, um dann mögliche Gegenmittel zu testen, die ihnen dann zur Verfügung stünden, sollten sie selbst einmal einem Giftanschlag ausgesetzt werden (z.B. Attalus III von Pergamon, Mithridates von Pontus). Auch Papst Clemens VIII ließ solche Menschenversuche durchführen, um sein kostbares Leben vor Vergiftungen besser schützen zu können. Der Bologneser Chirurg G. Caravita ließ ein von ihm entwickeltes Gegengift gegen Vergiftungen und gegen Bisse und Stiche giftiger Tiere testen, indem er Verbrecher erst mit Aconit vergiftete, um nachher sein Heilmittel ausprobieren zu können.

Читать дальше