In solchen Absichtserklärungen ist wenig von der langen geschichtlichen Verbindung zwischen Europa und Afrika zu finden, wie sie etwa im Opus magnum von Braudel (1990) zum Mittelmeer als geschichtsträchtigem kontinentübergreifenden Kultur- und Handelsraum dargelegt wird. Stattdessen wird zwischenmenschlicher Kontakt bzw. Kulturkontakt als bloße Gefahr betrachtet. Nicht einmal Handelskontakte, die seit jeher eine zentrale Überbrückungsfunktion übernommen haben (z.B. Jardine 1996), fungieren hier als Plattform für menschliche Kontakte: Laut Zapf (2018) sieht die

deutsche Politik […] den wirtschaftlichen Aufbau inzwischen aus Angst vor einem Massenzustrom afrikanischer Migranten vorrangig durch das Brennglas der Migrationsabwehr. Merkel besucht nicht mehr den wichtigsten Handelspartner Südafrika, sondern die Transitländer Mali, Niger und Äthiopien 2017. Nun [d.h. 2018] sind es mit Senegal, Ghana und Nigeria drei Herkunftsländer westafrikanischer Flüchtlinge.

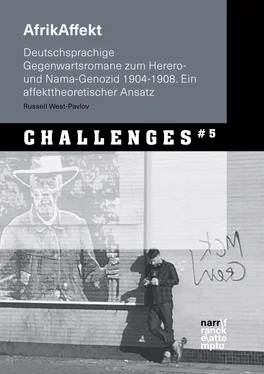

Angesichts der Tatsache, dass die Migration aus Afrika das Gesellschaftsbild Deutschlands zunehmend und immer sichtbarer prägt (Mikrozensus 2017; Obute 2017) und prägen wird (Smith 2019), ist es Ziel dieser Studie, einen innovativen literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansatz zu erproben, der der heutigen Sachlage Rechnung trägt. Die Studie nimmt Kenntnis von den rigoros historisierend-kontextualisierenden Ansätzen, die bislang die Analyse der Herero-Fiktionen geleitet haben, und übernimmt an vielen wichtigen Stellen ihr Wissen, verschiebt jedoch den Schwerpunkt der literaturwissenschaftlichen Arbeit auf eine „präsentistische“ Lektüre der Texte (vgl. Grady / Hawkes, Hg. 2007) anhand einer affektorientierten Theorie literarischer Konnektivität. Der „präsentistische“ Ansatz stammt aus der Überzeugung, dass ein realistischer und nüchterner Blick auf die gegenwärtigen „Multikrisen“ und deren ungeheure Dringlichkeit die literaturwissenschaftliche Analyse leiten sollte. Damit geht eine Schwerpunktverschiebung von „fachinternen“ Größen – etwa ästhetischen Kriterien oder der Geschichte von Paradigmenwechseln innerhalb des Fachs – auf „fachexterne“ Faktoren als treibende Kräfte für die Rahmensetzung der Grundlagenfragen der Geisteswissenschaften einher (vgl. West-Pavlov 2018b). Dieser Ansatz arbeitet mit der Leitkategorie der Konnektivität und greift daher auf eine lange theoretische Tradition zurück, die im Folgenden näher erläutert werden soll.

Seyfried bemühte sich in vielen Interviews „weniger als Schriftsteller denn als Chronist und ausgewiesener Experte für kolonialgeschichtliche Zusammenhänge“ aufzutreten (Hermes 2009: 223). Wesentlich für diese Darstellung der texttypisierenden Einordnung des Romans ist die am Anfang des Buchs (Seyfried 2003: 4) stehende Behauptung: „Die geschilderten Ereignisse des Jahres 1904 sind, ebenso die Verhältnisse im Lande, mit Sorgfalt recherchiert worden.“ Dazu findet man am Ende des Romans eine angehängte „Nachbemerkung“ (ebd.: 602–3). Hier wird eine Auflistung der wissenschaftlichen Arbeiten geboten, die die Fiktion unterfüttern. Seyfried bezieht sich in seiner Darstellung der geschichtlichen Ereignisse jedoch auf einige äußerst problematische historiografische Texte – wie zum Beispiel die populärwissenschaftliche Monografie Sturm über Südwest von Walter Nuhn (1989; vgl. Bürger 2017: 252–4) –, so dass sich das Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaften und Fiktion als nicht selbstverständlich entpuppt. Daher ist eine Einbettung der vorliegenden Studie im gesamtwissenschaftlichen Umfeld unbedingt erforderlich.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die seit einigen Jahrzehnten wachsende Anzahl allgemeiner Werke zum Hintergrund der deutschen Kolonialgeschichte. Neben einige Überblickseinführungen zu diesem Thema (Conrad 2016; Speitkamp 2005) gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen zur Kulturgeschichte des deutschen Imperialismus und zur Kolonisierung (Berman 1998; Friedrichsmayer et al., Hg. 1998; Honold / Scherpe, Hg. 2004; Kundrus, Hg. 2004; Perraudin / Zimmerer, Hg. 2011; Schulze et al., Hg. 2008; Zantop 1997; Zimmerer, Hg. 2013). Mit spezifischem Bezug auf Deutsch-Südwestafrika ist besonders die bahnbrechende Arbeit von DDR-Historikern, allen voran Drechsler (1980; 1984; 1984 [1966]; 1996), hervorzuheben. Ebenfalls erwähnenswert ist die daran anschließende Forschung von Geschichtswissenschaftlern aus der Bundesrepublik, darunter Bley (1968), Böhlke-Itzen (2004), Zeller / Zimmerer, Hg. (2003a), Zeller / Zimmerer, Hg. (2005) und Zimmerer (2004). Eine vergleichende Analyse der Forschungen der DDR-Historiker und der westdeutschen Historiker von Bürger (2017) liefert faszinierende Einblicke in diese „Verflechtungsgeschichte“ der gesamtdeutschen Geschichtswissenschaften. Aus der englischsprachigen Welt liegen die an eine breite Öffentlichkeit gerichteten Arbeiten von Olusoga und Erichsen (2011) sowie von Sarkin (2011) vor. Von besonderer Bedeutung in diesem Bereich sind die allesamt extrem kontroversen Forschungsarbeiten, die mit sehr verschiedenen Akzentsetzungen die möglichen Verbindungen zwischen dem Herero- bzw. Nama-Genozid und dem Holocaust darzulegen versuchen (Fischer / Čupić 2015; Olusoga / Erichsen 2011; Zimmerer, Hg. 2011). Solche Arbeiten werden jedoch von vielen Forschern (z.B. Dedering 2012) zurückgewiesen; vor allem wäre zu fragen, warum die Forschung überhaupt mit solcher Hartnäckigkeit nach kolonialen Vorgängern des Holocausts sucht. Eine solche rückblickende, meta-historiografische Perspektive, wenn auch nicht eng an die Frage des Holocausts geknüpft, verfolgt die Monografie von Bürger (2017). In ihr wird festgehalten, dass die historische Analyse des Deutsch-Namibischen Kriegs und des darauf folgenden Völkermords einen gewissen epistemischen Sättigungsgrad erreicht hat. Folglich sei ein Perspektivwechsel hinsichtlich des geschichtswissenschaftlichen Gegenstands notwendig geworden.

Auch wenn sich die vorliegende Studie auf die Analyse belletristischer Texte beschränkt, wird im Grunde ein anderer Umgang mit der Geschichte erprobt. Nicht so sehr das Wissen um Geschichte, obschon dies unabdingbar bleibt, sondern der gelebte Bezug dazu, soll aufgewertet werden. Seyfrieds Herero fungiert jedoch als Beleg dafür, dass der gelebte Bezug zur Geschichte keineswegs für historiografische Objektivität oder Richtigkeit bürgt. Umso wichtiger ist es daher, das Wissen um Geschichte mittels einer Überprüfung der Modi der historiografischen Investitionen zu kontrollieren.

Die wachsende Wirkung postkolonialer Theorien auf die Germanistik bietet einen weiteren Ansatzpunkt für die spezifisch literaturwissenschaftlichen Facetten dieser Studie. Hierzu sind die Arbeiten von Dunker (Hg. 2005; 2008), Hermes / Gutjahr (Hg. 2011), Hoffmann / Morrien (Hg. 2012), Honold / Simons (Hg. 2002), Ikobwaa (2013) und Warnke (2009) zu erwähnen. In neueren Sammelbänden, wie dem von Dürbeck / Dunker (Hg. 2014), aufgestellte „Bestandsaufnahmen“ bzw. „theoretische Perspektiven“ zielen auf eine Weiterentwicklung der mittlerweile in ihrer eher randständigen Lage gut etablierten postkolonialen Germanistik in Richtung „transkultureller“ (anstatt „postkolonialer“) Studien, postkolonialer Ökokritik sowie eine rigorosere Erforschung der Überlappungen zwischen NS-Zeit und kolonialem Erbe (Dürbeck 2014: 68–70) ab. Diese Desiderata sind zweifelsohne allesamt begrüßenswert, stellen aber nur minimale Erneuerungen des literaturkritischen Betriebs im Bereich der postkolonialen Germanistik dar. Die weitere Beschäftigung mit den Verbindungen zwischen kolonialen Praktiken und der „Kolonialpolitik“ der NS-Epoche knüpft lediglich an eine bestehende Tradition an, die faktisch bereits mit der Dialektik der Aufklärung (Horkheimer / Adorno 1971) beginnt. Der vermeintliche Richtungswechsel weg von den postkolonialen hin zu den transkulturellen Studien weist auf eine Paradigmenerschöpfung hin, die jedoch im Grunde einen „Theorieimport“ aus dem englischsprachigen Bereich darstellt und nicht viel mehr als eine Entpolitisierung der postkolonialen Impulse der Germanistik bewirkt. Lediglich die Wende zur postkolonialen Ökokritik, welche auch die Gefahr einer Entpolitisierung birgt, deutet auf die Möglichkeit eines Andockens an die Gegenwart und die allgegenwärtige Bedrohung des Klimawandels, die eng mit der kolonialen bzw. imperialen Geschichte des Kapitalismus zusammenhängt (Klein 2016). Auch sonst bewahren sämtliche im Sinne Dürbecks zu einer Erneuerung der postkolonialen Germanistik aufzugreifenden Impulse einen vorsichtigen Abstand zur Gegenwart und ihren Akteuren.

Читать дальше