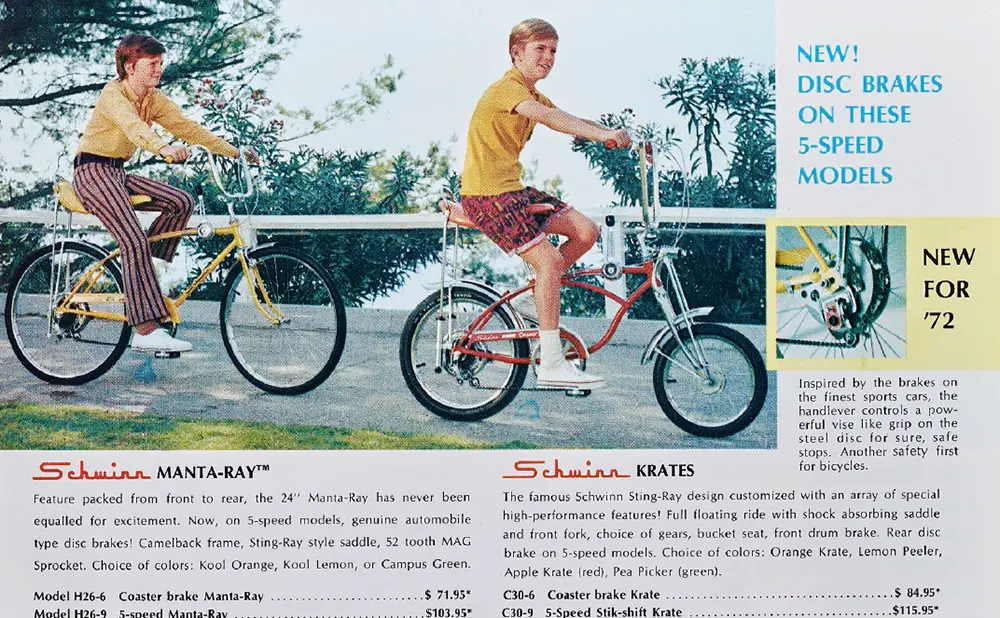

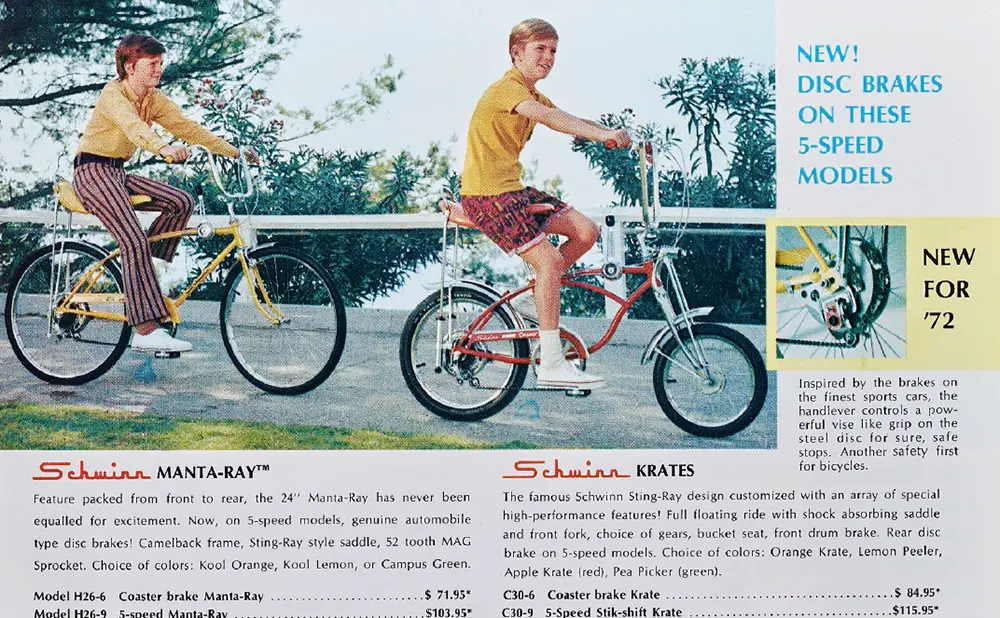

1972 ergänzt ein Manta-Ray das Schwinn-Modellprogramm. Die größeren 24-Zoll-Räder und die Kettenschaltung sollen vor allem ältere Jugendliche ansprechen. Der Verkaufshit bleibt aber das Krate.

Mit dem kleinen 16-Zoll-Vorderrad ist das serienmäßig gebaute Krateein Extrem. Den amerikanischen Fahrradbastlern ist das noch nicht genug. Noch kleinere Vorderräder, statt normaler Pedale stylische Sohlen aus Metall und ein Autopneu im Hinterbau kommen in Mode. So beobachtet der deutsche Fahrradjournalist Christian Christophe 1971 bei einer Recherche in Amerika folgendes Phänomen: »In Vorstädten und Parks werden die Lenker noch steiler, die Bananensättel noch höher getragen, und das Vorderrad von 14 Zoll wird durch ein solches aus zehn Zoll ersetzt. Sonst ist man nicht in. Das steuert sich viel schwerer, denn der Nachlauf ist negativ und darum ist’s gefährlich … Dass dieses auch der Witz und die Kunst des So-Fahrens ist, würde ihnen jeder Sprecher der Jugend antworten.«

Für den Radmarkt ist das alles zu viel. Die extremen Umbauten in den USA kommentiert er mit deutlichem Kopfschütteln: »Nun ja, für Menschen ohne lange Haare ist die Welt wohl nicht mehr zu verstehen«, moralisiert das Branchen-Fachorgan in seiner Ausgabe 6 von 1971. Denn die Mode mit der Mischbereifung schwappt auch nach Europa. In Italien versucht die legendäre Rennradmarke Gios mit ihrem Easy Rider Aufmerksamkeit zu erregen. Wie das Krate trägt es in der langen Federgabel ein kleines 16-Zoll-Rad und imitiert den Chopper-Look. Die Fahrradfabrik Schauff traut sich an einen ähnlichen Entwurf, kommt aber über einen Messeprototyp nie hinaus. Anders die Heidemann Werke Einbeck (HWE), die eine erfolgreiche Krate-Kopie ins Programm nehmen und auch unter dem Label Triumph verkaufen. Die Kaufhausmarke Mars bietet ebenfalls einen 16/20-Zoll-High-Riser an. Durchsetzen können sich diese Chopper-Bikes in Deutschland nicht. Ob’s am konservativen Radmarkt liegt? Denn der empfiehlt: »Der gewissenhafte Fachhandel sollte sich an verkehrsgerechte Normen halten und konstruktive Auswüchse nicht weiter unterstützen.«

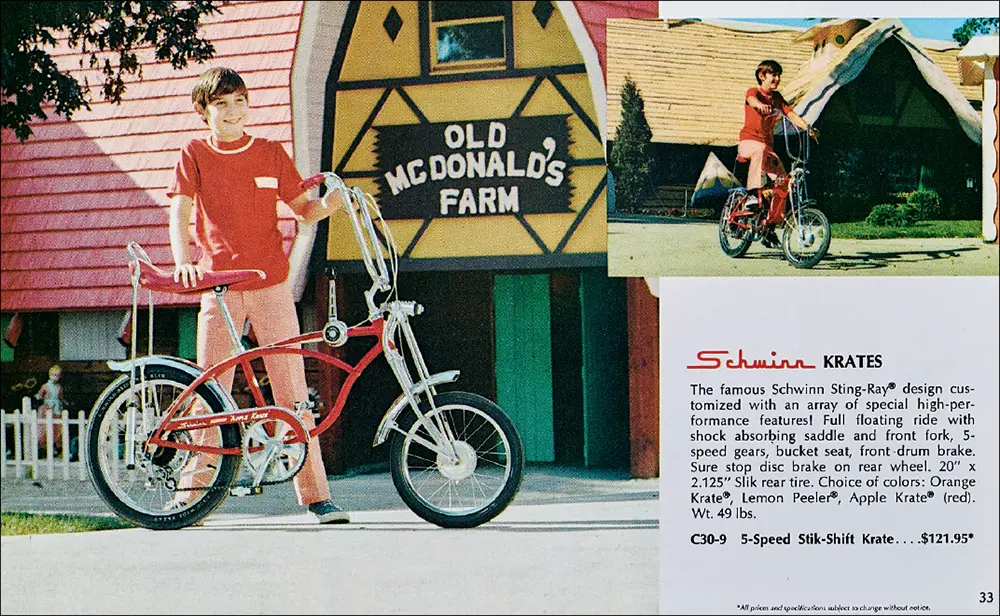

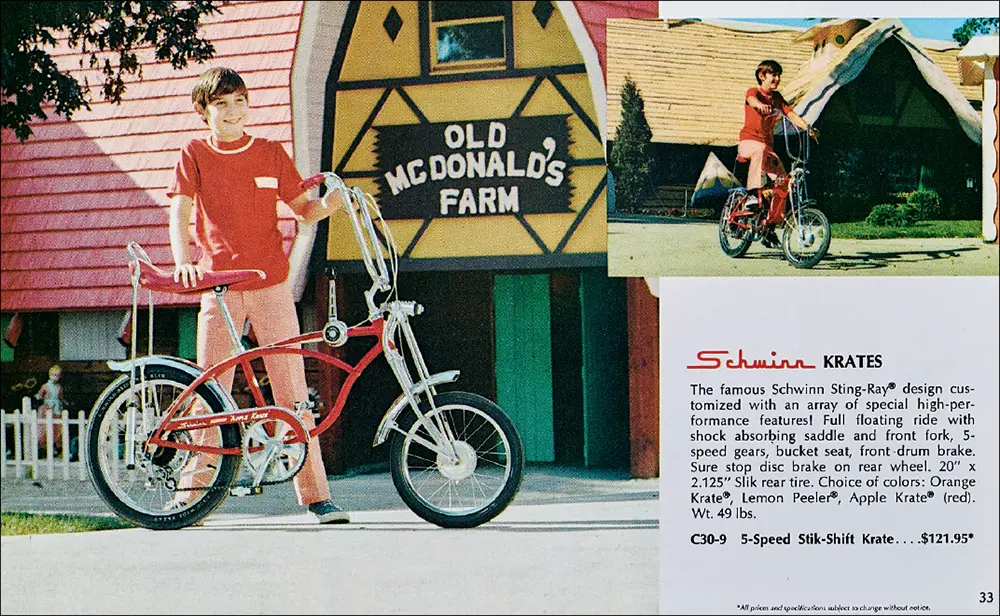

Für die kleine Schwester eine Puppe, Sohnemann kriegt das Krate – so traditionell und konservativ machen die Fahrradhersteller Werbung. Ob der Bursche noch im Schlafanzug zur ersten Testrunde aufbricht, ist nicht überliefert.

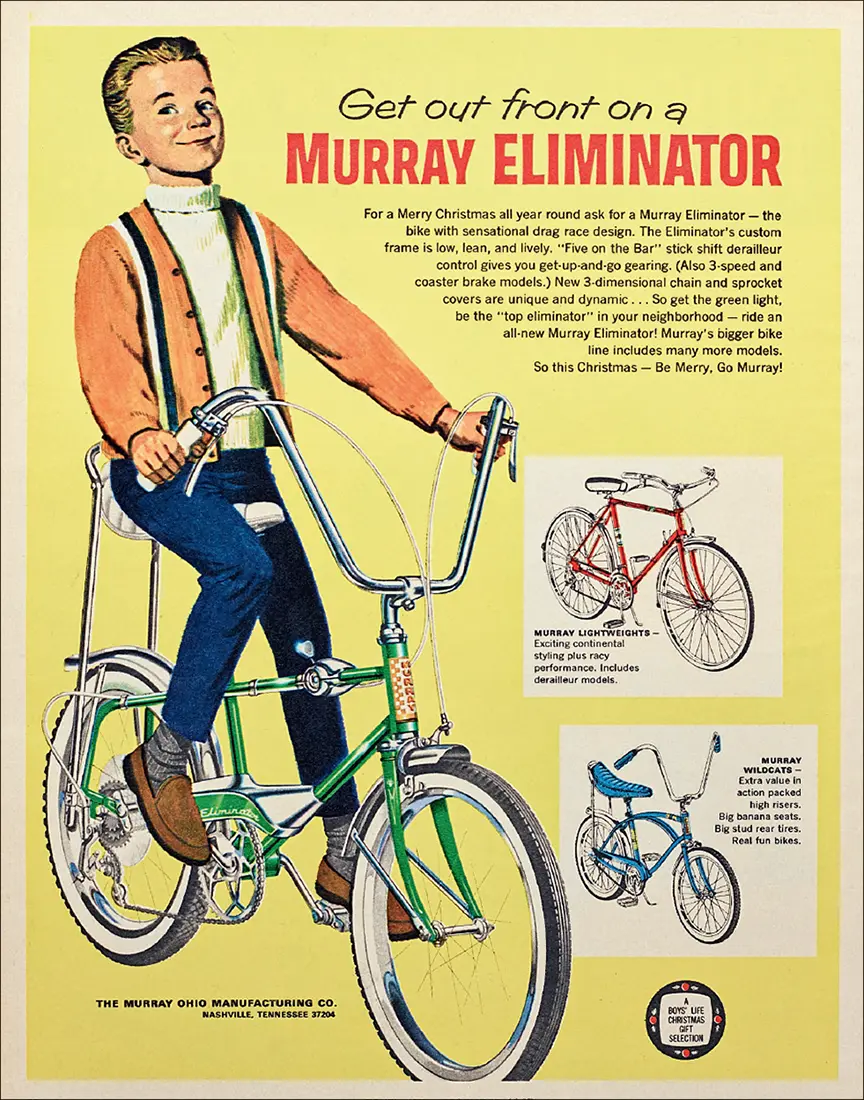

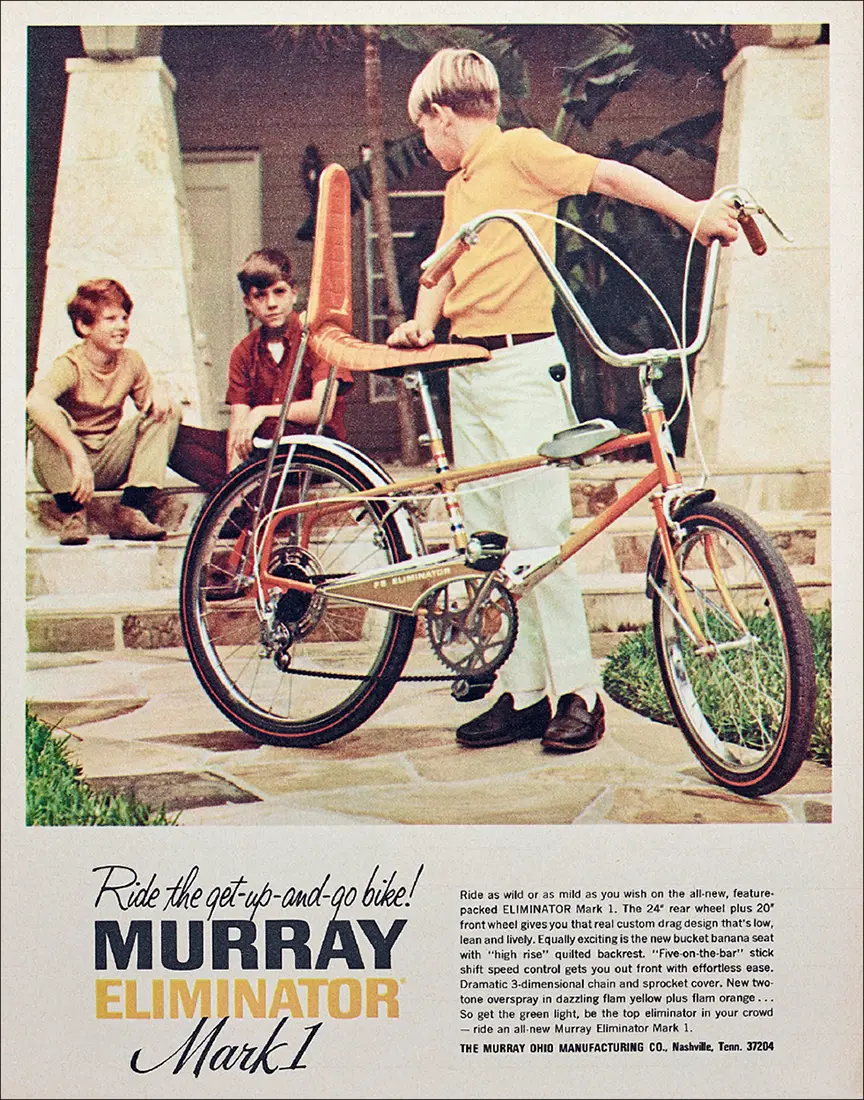

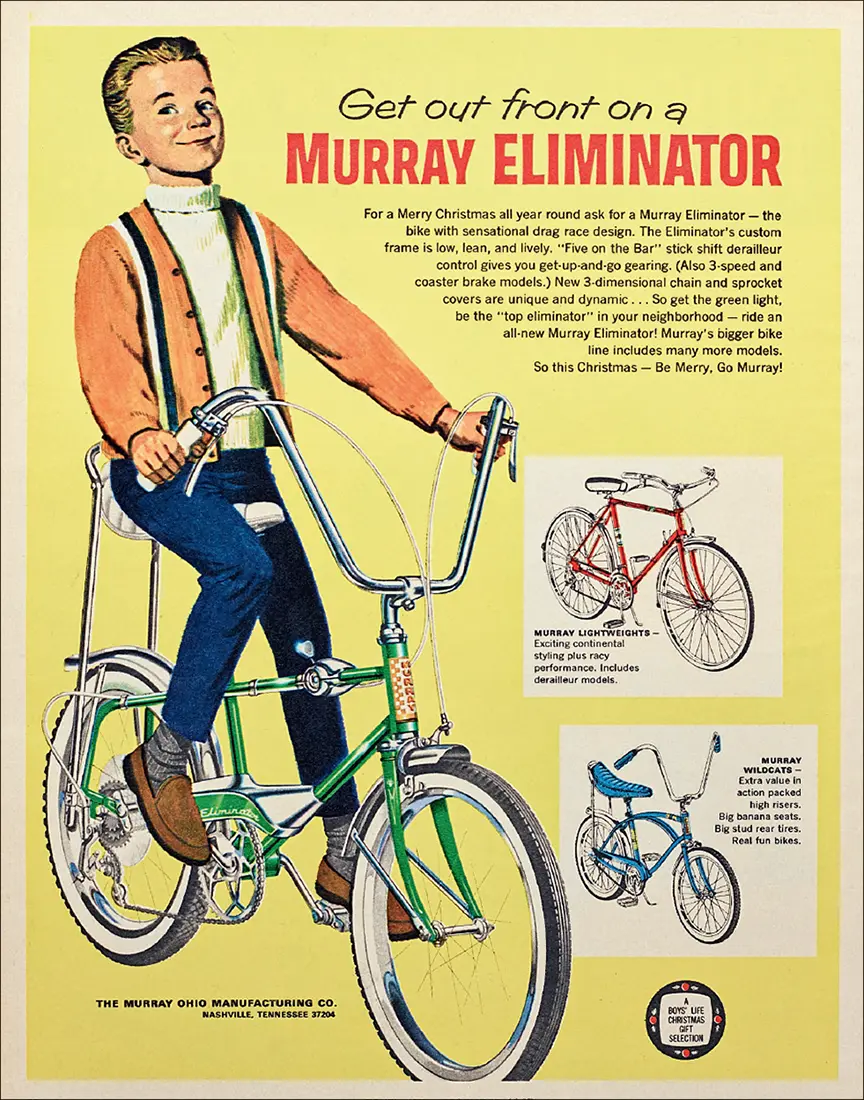

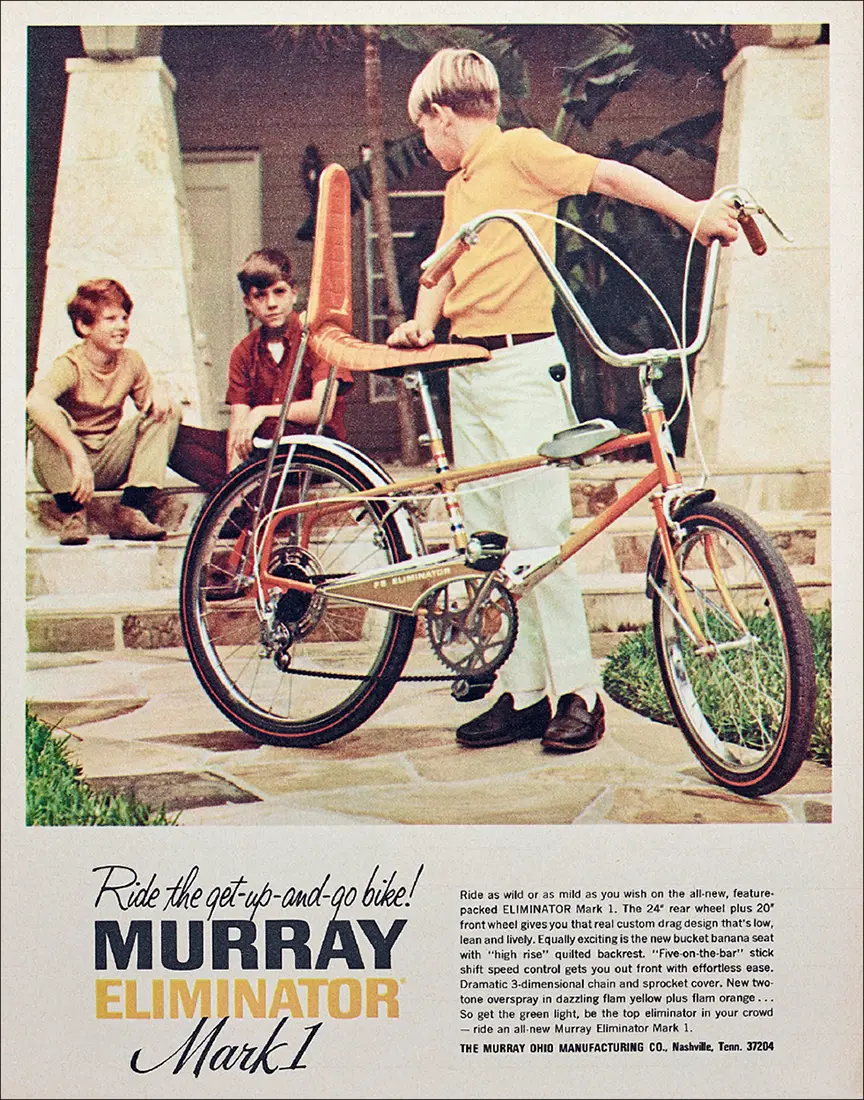

Die Fahrradmarke Murray produziert ab 1965 High-Riser. Der Eliminator wird zu einem wichtigen Konkurrenten des Stingrays und hat eine Fünf-Gang-Kettenschaltung.

Mit einem 24-Zoll-Reifen hinten und dem normalen 20-Zöller vorn versuchen Murray und auch Schwinn das Modellportfolio zu erweitern. Doch diese Modelle haben nur eine kurze Lebenszeit.

1968 bringt Schwinn das Krate mit markanter Mischbereifung. Die lange Springergabel und der ebenfalls gefederte Bananensattel sorgen für ein Full-floating-Fahrerlebnis – und füllen die Schwinn-Kasse. Sie sind deutlich teurer als die normalen Stingrays.

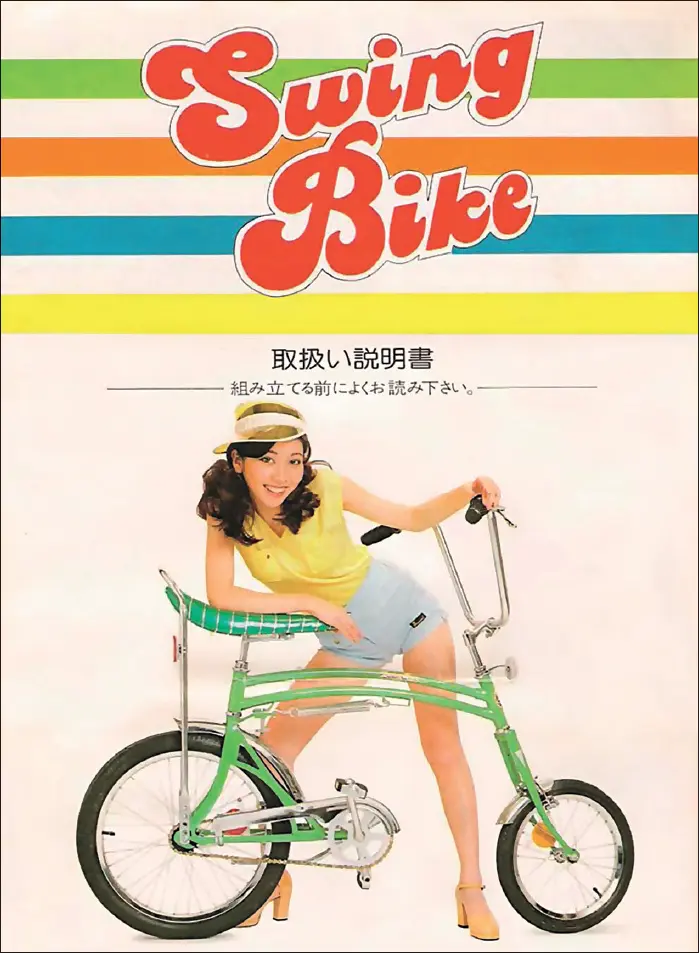

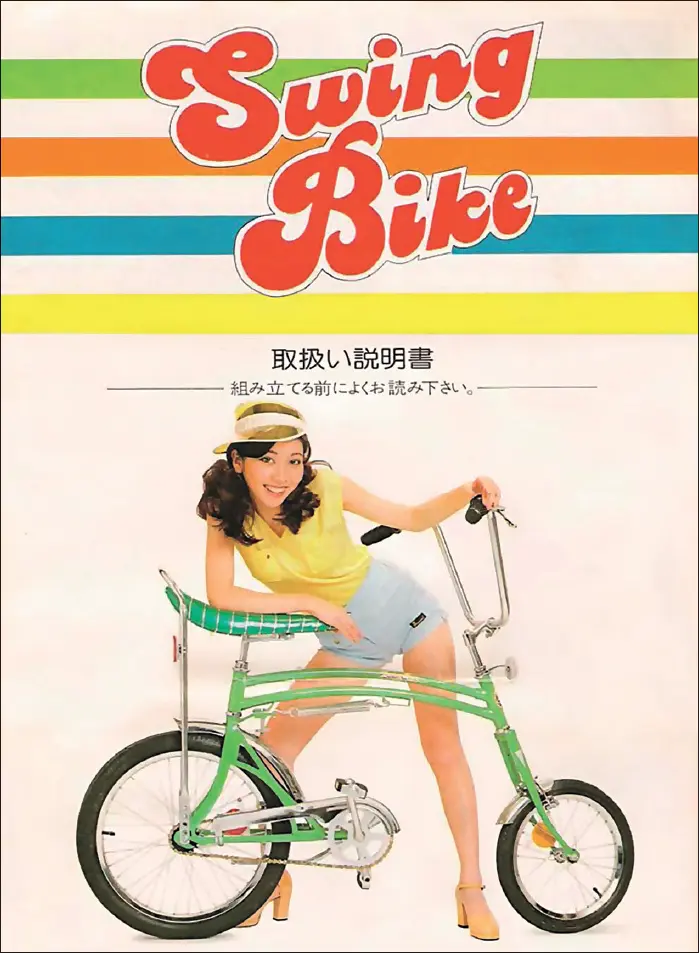

Die Stingray-Historie wäre nicht komplett ohne das Swingbike. Diese kuriose Konstruktion ist quasi eine Sonderform des Schwinn-Bestsellers, hat aber nichts mit der Fahrradfabrik in Chicago zu tun. Genau genommen ist es ein Trickfahrrad, das direkt aus der Zirkuswelt stammen könnte. Wie ein Krate ist es mit Mischbereifung bestückt: vorn ein 16 Zöller oder gar nur ein Zehn-Zöller, hinten das reguläre 20-Zoll-Laufrad. Nicht nur das Vorderrad ist lenkbar, sondern auch das Hinterrad. Es lässt sich über einen Drehpunkt des Sitzrohres mit den Füßen über die Pedale nach links oder rechts steuern. Ein Unterrohr gibt es nicht, dafür zwei vertikal verlaufende Oberrohre, um dem Rahmen Stabilität zu geben. Im Prinzip gleicht die Hinterradschwinge der Vorderradgabel - das Ganze ist ein fragiles Gebilde, das etliche erstaunliche Tricks wie das Fahren mit parallel versetzten Rädern, Kreise auf engstem Raum, Wheelies oder Rückwärtsfahren ermöglicht. »Mit dem Swingbike lassen sich verrückte Manöver erfinden, die jeden Zuschauer verblüffen«, heißt es in der Verkaufsbroschüre.

Das erste Swingbike wird von Ralph Belden Ende der 60er-Jahre in Cascade Locks, Oregon, gebaut - und zwar überwiegend aus den Teilen eines Stingrays. Die Modellverwandtschaft ist also eng. Erst 1974 wird ein Patent erteilt, und die Produktion beginnt im Jahr darauf in Taiwan. Der Vertrieb erfolgt weltweit. Zunächst ist das Swingbike wie das Stingray eine typisch kalifornische Modeerscheinung. Der Firmensitz liegt im kalifornischen Santa Barbara. Doch bald zieht das Unternehmen in die Stadt Logan in Utah. Populär wird das Swingbike nicht durch klassische Werbung, sondern dadurch, dass es regelmäßig live in der TV-Show von Donny und Marie Osmond zu sehen ist. Der Verkaufspreis liegt bei Erscheinen knapp unter 100 Dollar, und es wird bis etwa 1978 produziert. Spätestens dann werden die Sicherheitsbedenken so laut, dass Eltern ihren Kindern nur ungern das verrückte Ding unter den Weihnachtsbaum stellen. 1983 endet der Markenschutz. Erstaunlich oft werden Swingbikes noch viele Jahre lang als New-Old-Stock-(NOS-) Ware im Originalkarton verkauft. Der Grund dafür ist einfach: Swingbikes gehen in der Regel als Kommissionsprodukt an die Händler und Warenhäuser. Als die Firma nicht mehr existiert, bleiben die Räder, die eigentlich dem Hersteller gehören, im Handel. 2004 versucht der ehemalige Swingbike-Verkaufsmanager Richard Willits ein Comeback des Fahrrads, beendet das Experiment aber bereits ein gutes Jahr später. Es dürfte der letzte Versuch in den USA gewesen sein, einen High-Riser dauerhaft nochmals im Markt zu etablieren.

Das Swingbike geht zurück auf einem Entwurf Mitte der 60er-Jahre. Erst 1974 geht es in Serie. Dank lenkbarem Hinterrad ist es für spektakuläre Tricks geeignet.

Totgesagte leben länger. Obwohl nur in der Zeit von 1963 bis 1982 offiziell produziert und im Schwinn-Programm präsent, feiert das Stingray regelmäßig seine Wiederauferstehung. So gab es parallel zur sehr Netflixe-Serie Stranger Things 2018 ein Sondermodell, das dem des Serienhelden Mike Wheeler gleicht: hoher Lenker, Bananensattel, Springergabel. Das TV-Drama spielt in den 80er-Jahren; die jugendlichen Protagonisten sind auf High-Risern unterwegs. »Die Bikes sind in Stranger Things fast zu eigenen Charakteren geworden«, schwärmt Schwinn-Marketing-Chefin Milissa Rick. »Die Räder sind nicht im Handel oder Internet zu kaufen.« Wie in den 80ern funktioniert die Bestellung nur über eine eigens eingerichtete Telefonnummer: 1-800-SCHWINN. 500 von den Mike-Bikes waren im Nu ausverkauft. Stückpreis: 79,99 Dollar. Noch immer löst der High-Riser Begehrlichkeiten aus und spült der Firma viel Geld in die Kassen.

Читать дальше