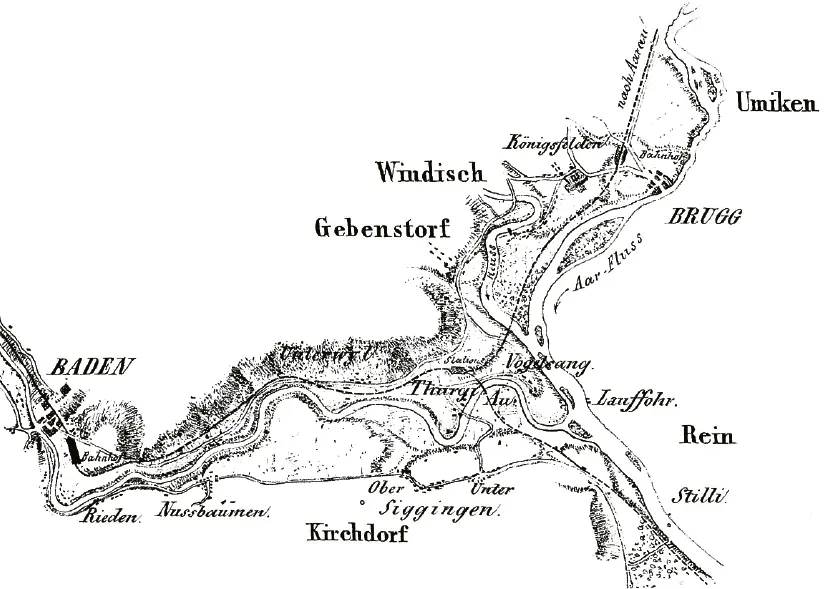

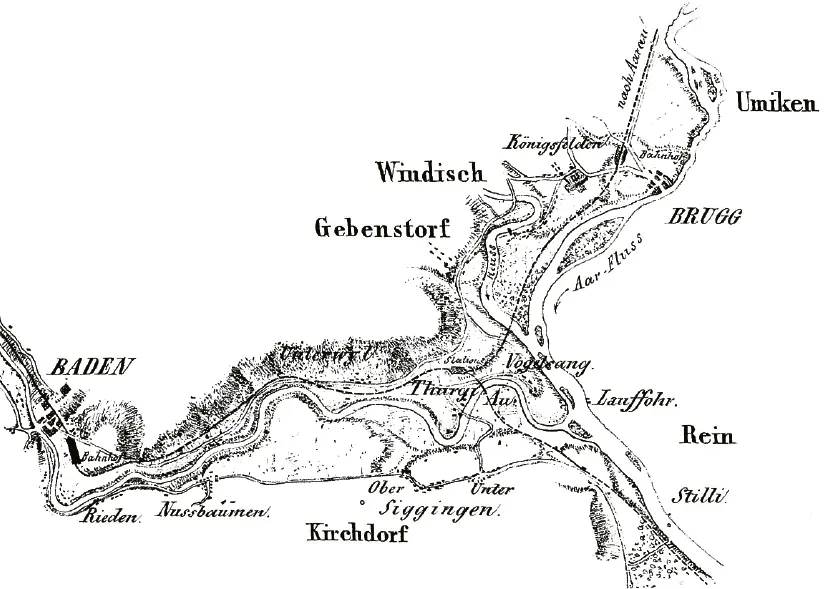

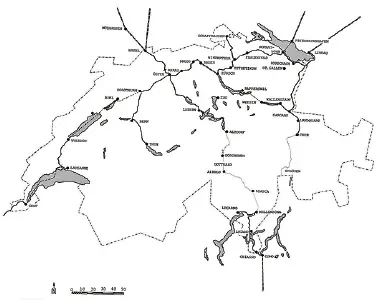

Plan der Zürich—Basel-Bahn für die nicht gebauten Teilstücke von Baden nach Turgi und Brugg 1847: Erst die Bundesstaatsgründung macht die Baufortsetzung möglich.

SBB Kreisarchiv III 1980.

Hauptbahnhof Zürich in den Jahren 1847–1867 mit je zwei Empfangs- und Abfahrtsgleisen und einem Durchgangsgleis für die auf der Drehscheibe gewendete Lokomotive.

Modell H. P. Bärtschi.

Die erste demokratische Republik des Kontinents als Chance

Die Eidgenossenschaft hat nun über 50 Jahre Krisen, Kriege und Bürgerkriege mit ausländischer Einmischung hinter sich. Tausende sind an Hunger und Unterernährung gestorben. Erstaunlich sind dabei die Blüte der Fabrikindustrie in den Flusstälern der Nordschweiz und das Gedeihen der Uhrenindustrie im Jura. Sie machen die liberalen und radikalen Kräfte mächtig. Sie sind der Katalysator für den Bahnbau. Die Bewegung für die Reform der Eidgenossenschaft hat zwei Flügel: die Liberalen – der Flügel des alten Besitz- und Bildungsbürgertums – setzen auf Freiheit und Selbstregulierung; das Recht des Volks ist auf die Wahl von Vertretern durch die Wahlberechtigten beschränkt, staatliche Regulierung ist verpönt. Die Radikalen hingegen stützen sich auf das französische Verfassungsrecht von 1793. Sie fordern Volkssouveränität und Demokratie mit direkter und geheimer Wahl der Parlamentarier durch alle erwachsenen Männer; in einzelnen Kantonen sind vom Wahlrecht nicht nur alle Frauen, sondern infolge des Censuswahlrechts auch über die Hälfte der Männer ausgeschlossen. Volksbildung und Wohlfahrt gehören ebenso zum Programm wie die Trennung von Kirche und Staat. Dieses Programm setzen die «Radicaux» 1845 bis 1846 in den Kantonen Bern, Waadt und Genf durch, dort mit Hilfe eines Aufstands. Ihre Medien sind neben Zeitungen die Vereine, von denen es 1850 5000 gibt und 1900 bereits 30000. 11Mit dieser Basis und mit den elitären Gesellschaften der Liberalen wollen sie den handlungsunfähigen Staatenbund der Tagsatzung in einen modernen Bundesstaat umwandeln. Die Gegner der Reformer sehen ihre Basis in den Nachbarländern Österreich und Frankreich und in der katholischen Kirche. Die Auseinandersetzung eskaliert zum Konfessionskrieg. Die Zentralschweiz mit Luzern an der Spitze beruft Jesuiten für die Priesterausbildung, die Radikalen schicken bewaffnete Freischarenzüge gegen Luzern; die Aargauer heben alle Klöster auf. Die Zentralschweizer gründen, gefördert von Österreich, mit Fribourg und dem Wallis den katholischen Sonderbund, die reformierten Reformer fordern dessen Auflösung. Die Sonderbündler mobilisieren 80000 Männer, die Tagsatzung mit ihrem General Dufour 100000. Im Tessin fängt er österreichischen Nachschub ab. Nach 26 Tagen müssen die Sonderbündler im November 1847 kapitulieren. Es hat an der Front um die 100 Tote und 500 Verletzte gegeben, zu Tode gekommene Zivilisten sind nicht erfasst. Liberale und Radikale ergreifen ihre Chance und tagen mit den unterlegenen Tagsatzungskantonen ab dem 17. Februar 1848 in der Verfassungskommission. Fünf Tage später bricht in Paris die Revolution aus. Sie fegt den «Bürgerkönig» und letzten Bourbon Louis-Philippe vom Thron und breitet sich wie ein Steppenbrand über Europa aus. In dieser Atempause erarbeitet die Kommission in nur acht Wochen die neue Bundesverfassung und setzt sie mit einer mehrheitlichen Zustimmung im September 1848 in Kraft. Ein siebenköpfiger Bundesrat, ein Ständerat mit Vertretung aller Kantone und die proportional nach der jeweiligen Bevölkerungszahl gewählten Nationalräte bestimmen nun auf Bundesebene die Politik der öffentlichen Hand.

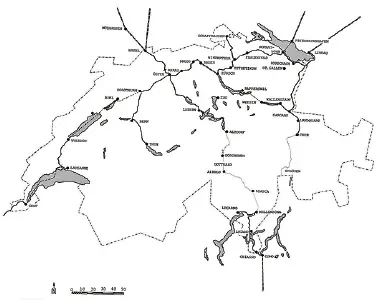

Stephenson und Swinburne empfehlen dem Bundesrat 1850 den planmässigen Bau eines schweizerischen Eisenbahnkreuzes.

Tuschzeichnung H. P. Bärtschi 1980.

In der Bundesverfassung sind das Recht zur Errichtung öffentlicher Werke im nationalen Interesse und zu den dazu notwendigen Enteignungen festgeschrieben. 1849 beauftragen der Stände- und der Nationalrat den Bundesrat, mit neutralen Experten den Plan eines schweizerischen Eisenbahnnetzes auszuarbeiten. Die Connection zu Robert Stephenson funktioniert noch, er kommt mit Henry Swinburne in die Schweiz. Ratsherr Carl Geigy aus Basel und Ingenieur Jakob Melchior Ziegler aus Winterthur erarbeiten das finanzielle Gutachten. Beide warnen 1850 vor unbeschränkter Konkurrenz im Bahnbau. Sie bestätigen das Bodensee—Zürich—Basel-Projekt, führen es allerdings über Olten und über den Hauenstein. Dort sind schiefe Ebenen mit Drahtseilaufzügen vorgesehen. Von Olten führen Linien nach Luzern, Bern, Thun und unter Nutzung der Schifffahrt auf den Jurafuss-Seen nach Genf. Sollte mit ausländischer Hilfe eine Alpenbahn zu Stande kommen, dann vom Bodensee über den Lukmanier nach Locarno und Chiasso. 12

Eschers Kantonalbahn-Gesetz von 1852 und sein Aufstieg zur Macht

Doch nun wirft der 32 Jahre junge Alfred Escher alle Entwürfe für einen planmässigen Bahnbau in der Schweiz über den Haufen. Schon in den 1840er-Jahren hat er als Studentenführer der liberalen Zürcher Zofingia und als Agitator in der «Akademischen Mittwochsgesellschaft» in der väterlichen Villa einen eigenen Kreis von Anhängern in der «Donnerstagsgesellschaft» gepflegt. Seine ersten politischen Ziele sind erreicht: Der Sturz der konservativen Zürcher Regierung und die «Vernichtung der ultramontanen katholischen Sonderbündler». Aufgewachsen mit Dienstpersonal und erzogen von Privatlehrern in der 1831 vollendeten Villa Belvoir, führt Alfred Escher seinen Familienzweig zum abschliessenden Höhepunkt. 1849 wird er, 29-jährig, liberaler Nachfolger des radikalen Nationalratspräsidenten Steiger und in Zürich Bürgermeister, was später dem Regierungsratspräsidenten entspricht. 13Er gründet die Industrieschule und tritt kämpferisch für ein nationales Hochschul-, Zoll-, Münz-, Post- und Telegrafenwesen ein. In der Eisenbahnpolitik jedoch macht er eine Kehrtwende. «Das Jahrhundert gehört den Advokaten», schreibt Stendhal im 1839 erschienen Buch «Die Kartause von Parma». Alfred Escher hat den richtigen Berufsweg gewählt. Als Jurist erarbeitet er sich in jedem Gebiet redegewandte Kompetenz, wenn es ihm notwendig erscheint, Macht zu gewinnen. Um Escher scharen sich Männer der hohen Finanz und Industrie, dann auch solche, die in dieser Interessengemeinschaft die Chancen eigenen Vorwärtskommens erblicken, Professoren, Literaten und Zeitungsschreiber: so charakterisiert der konservative Luzerner Jurist Philipp Anton von Segesser den Senkrechtstarter aus Zürich. In der Eisenbahnfrage unterliegt Escher vorerst, als die Mehrheit der 1849 gegründeten nationalrätlichen Eisenbahnkommission dem geplanten Bahnbau nach dem Entwurf von Stephenson und Swinburne zustimmt. Doch dann bündelt Escher die Kräfte seiner Anhänger, auch in den Medien. In der entscheidenden Nationalratssitzung zum Eisenbahngesetz vom 8. Juli 1852 obsiegt Eschers Minoritätsentwurf: «Der Bau und Betrieb von Eisenbahnen im Gebiete der Eidgenossenschaft bleibt den Kantonen, beziehungsweise der Privattätigkeit überlassen.» 14Vorgegeben sind lediglich unter anderem der Bau in der Normalspur von 1435 Millimetern, Tarifabgleiche und Privilegien für Post- und Militärtransporte.

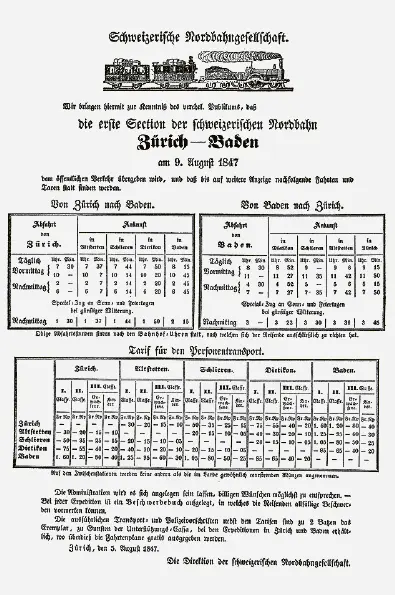

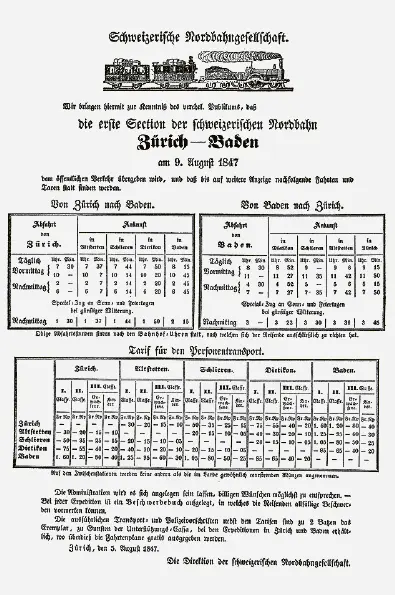

Fahrplan der Nordbahn Zürich—Baden im Eröffnungsjahr 1847. Im Jahr darauf werden die vier täglichen Zugspaaren auf drei gekürzt.

Читать дальше