www.editorialelateneo.com.ar

/editorialelateneo

@editorialelateneo

La

Bella

Durmiente

tiene miedo

Carlos Perrault

adaptado por MABEL ZIMMERMANN

Había una vez un rey y una reina que no tenían hijos, y estaban muy tristes. Recurrieron a todas las curas habidas y por haber, pero en vano.

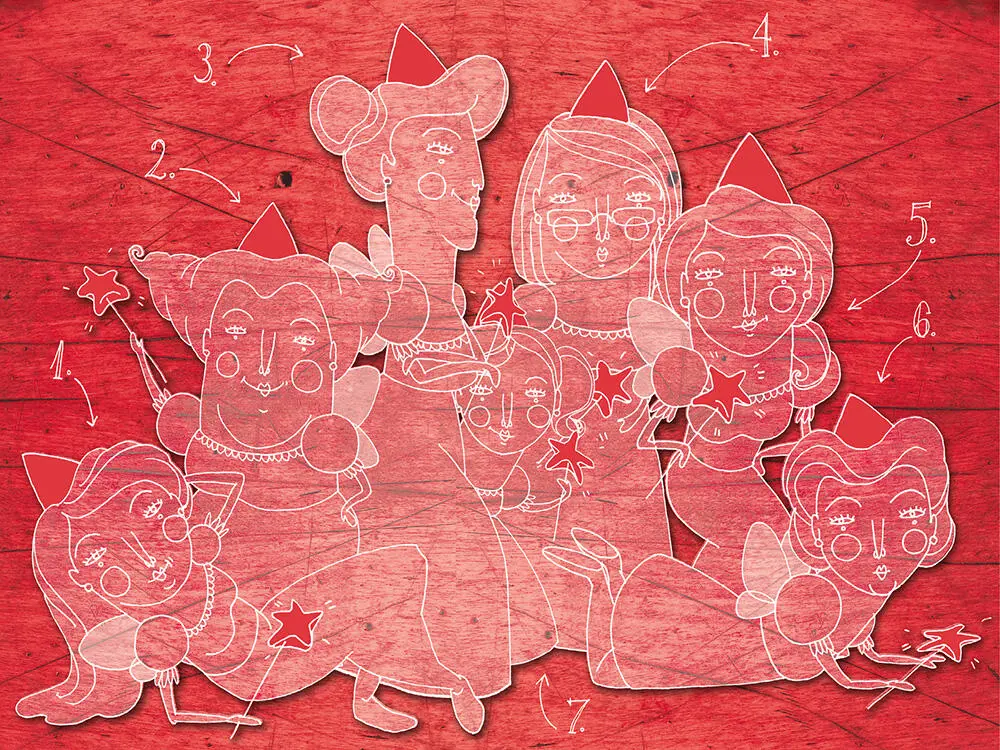

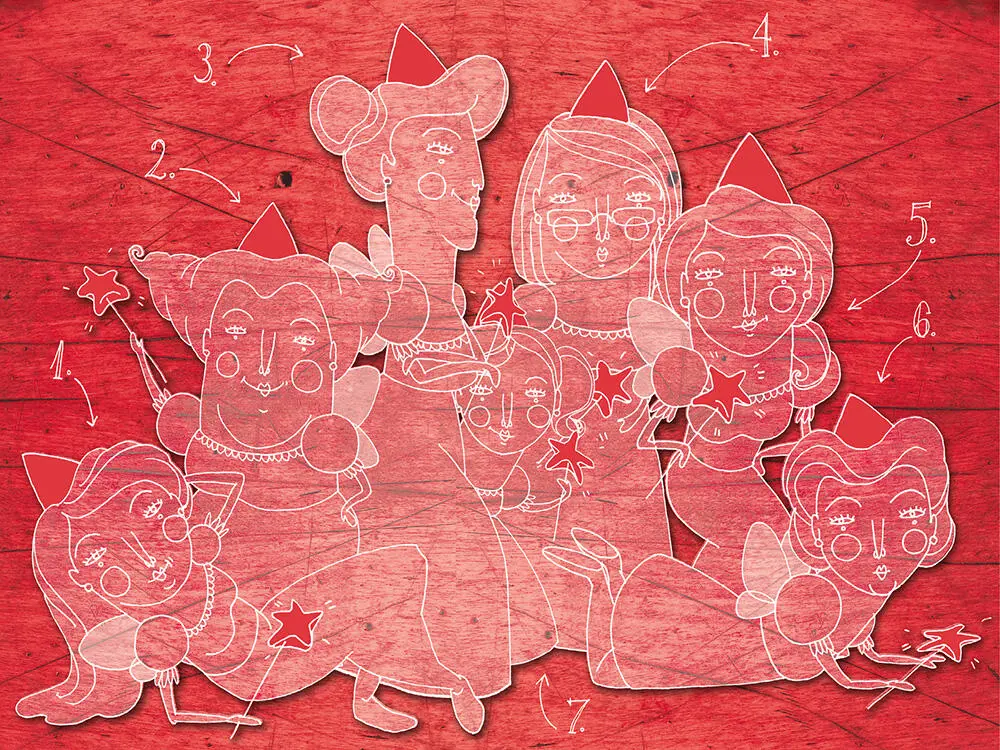

Al fin un día la reina quedó embarazada y nació una niña. Se eligieron para madrinas de la princesita a todas las hadas que pudieron encontrarse en la comarca, que fueron siete, para que cada una le otorgase un don.

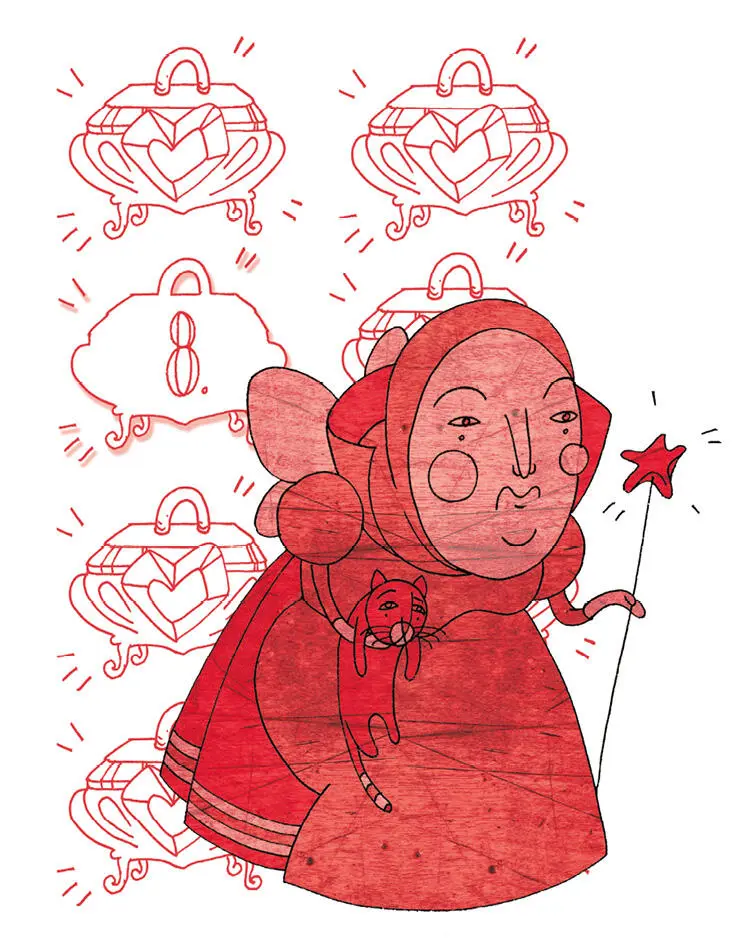

En el palacio, el rey hizo preparar un banquete en honor de las hadas. En el lugar de cada una en la mesa había un magnífico estuche de oro macizo adornado con diamantes y rubíes; contenía cubiertos de oro fino. Pero, cuando los comensales estaban sentándose, entró una vieja hada, a quien nadie había invitado porque hacía más de cincuenta años que vivía recluida en su torreón y la creían muerta o encantada.

El rey hizo agregar un lugar, pero no hubo posibilidad de regalarle el estuche: no se habían encargado más que siete.

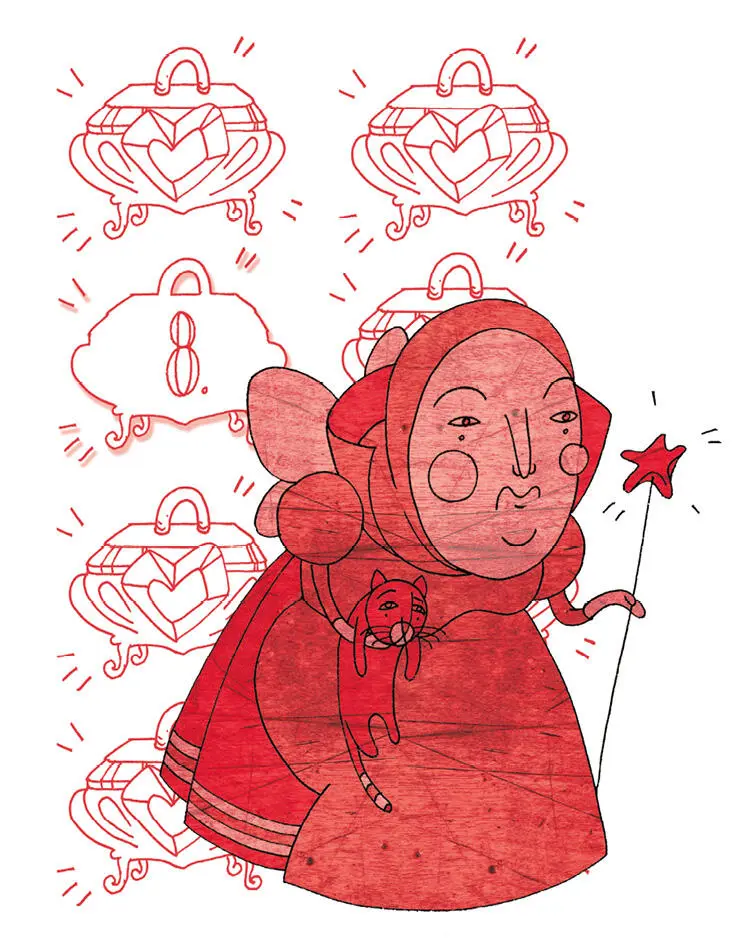

El hada recién llegada lo tomó como un desprecio y se puso a rezongar maldiciones. Otra de las hadas la oyó y, temiendo que pudiese desear algo dañino, en cuanto se levantaron de la mesa, se escondió detrás de unos cortinajes para ser la última en hablar y contrarrestar las maldiciones de la rezongona.

Las hadas formularon sus buenos augurios para la princesa. La primera le vaticinó que no habría en el mundo un ser más hermoso; la segunda, que sería muy buena; la tercera, que desempeñaría con gracia admirable todo cuanto se pusiera a hacer; la cuarta, que bailaría a las mil maravillas; la siguiente, que cantaría como un ruiseñor, y la sexta, que tocaría a la perfección toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegó su turno, el hada anciana, temblando por el enojo, dijo que la princesa se atravesaría la mano con un huso y moriría.

Esta terrible maldición atemorizó a los presentes y no hubo nadie que no llorara. Entonces, el hada joven salió de detrás de la cortina y dijo:

—No se aflijan, mis señores; su hija no morirá. No poseo el poder suficiente para deshacer por completo ese maleficio. La princesa se atravesará la mano con el huso; pero, en vez de morir, dormirá durante cien años; luego, el hijo de un rey la despertará.

El rey anunció que se prohibía tener husos o ruecas bajo pena de muerte.

Al cabo de quince o dieciséis años, un día, la princesita, que andaba recorriendo el castillo, subió por la angosta escalera caracol hasta lo alto de la torre: había un pequeño desván donde encontró a una viejecita que estaba hilando en su rueca. A sus oídos no había llegado la prohibición del rey.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó la princesa.

—Estoy hilando —contestó la anciana, que no la conocía.

—¿Hilando? ¿Puedo probar a ver si me sale a mí?

No había hecho más que tomar el huso cuando, un poco atolondrada como era, y obedeciendo, por otra parte, a la premonición del hada, se atravesó la mano y cayó al suelo como desmayada.

La pobre anciana gritó asustada pidiendo socorro. Llegó gente, le echaron a la princesa agua en la cara, le aflojaron las ropas, le dieron golpecitos en las manos, le frotaron las sienes con agua de la reina de Hungría, pero fue inútil: nada conseguía hacerla volver en sí. Temieron lo peor.

El rey, que había acudido al tumulto de las voces, revivió la predicción de las hadas, y comprendiendo que lo que había ocurrido era irreparable, hizo trasladar a la princesa a la habitación más hermosa del palacio y la acostaron sobre una cama de marfil con colcha de terciopelo azul, bordada en oro y plata. Parecía un ángel de bella que estaba, porque su desvanecimiento no había conseguido robarle los colores: tenía las mejillas sonrosadas y los labios, rojos; los ojos estaban cerrados, pero la respiración que se escapaba de sus labios mostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejasen dormir hasta que llegase su hora de despertar.

Cuando la princesa sufrió este accidente, el hada buena que le había salvado la vida, aun a costa de condenarla a dormir cien años, se encontraba en el reino de Mataquín, a doce leguas de aquel lugar, pero fue avisada al instante por un enanito que poseía las botas de siete leguas, capaces de recorrer esa distancia de una sola zancada. El hada se puso en camino de inmediato y, al cabo de una hora, llegó en una carroza de fuego tirada por dragones. Enseguida el rey se adelantó a ofrecerle la mano para ayudarla a bajar.

Ella aprobó todo cuanto el rey había dispuesto, pero como era previsora, imaginó lo temerosa que se sentiría la princesa cuando llegara la hora de despertar, al encontrarse completamente sola en el viejo castillo.

Todo lo que había allí, menos el rey y la reina, lo tocó con su varita mágica: damas de honor, caballeros, mayordomos, cocineros, ayudantes, mucamas, jardineros, guardias, soldados, pajes, criados; tocó también a los caballos que estaban en las caballerizas y a sus cuidadores, a los mastines del patio de entrada y a Puf, la perrita de la princesa, que estaba a su lado, echada en la cama; a las palomas en los techos y a las moscas en las paredes. Y se iban quedando dormidos con un sueño que habría de durar tanto como el de su ama, con el fin de que ella no se atemorizara por estar sola al despertar y pudieran presentarse listos para servirla cuando los volviera a necesitar. Los mismos asadores que estaban al fuego con perdices y faisanes ensartados se quedaron dormidos, y el fuego igual. El viento se detuvo y no se movía ni una hoja de los árboles.

Después, el rey y la reina, tras haber besado a su hija, salieron del castillo, dejando antes publicada la prohibición de que nadie se volviera a acercar por allí. Esta prohibición, por otra parte, resultaba inútil, porque en el transcurso de un cuarto de hora fue tal la cantidad de árboles, arbustos, zarzas y matorrales espinosos que crecieron en torno al parque, entrelazándose unos con otros, que a ningún hombre ni animal le hubiera sido posible acceder al castillo, del cual solo se veían las torres entre la fronda, y para eso tenía que ser desde muy lejos.

Читать дальше