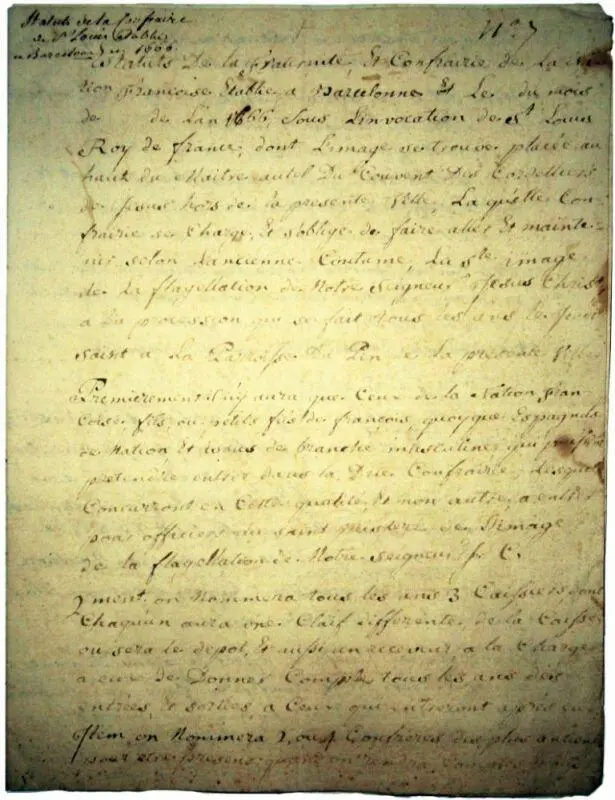

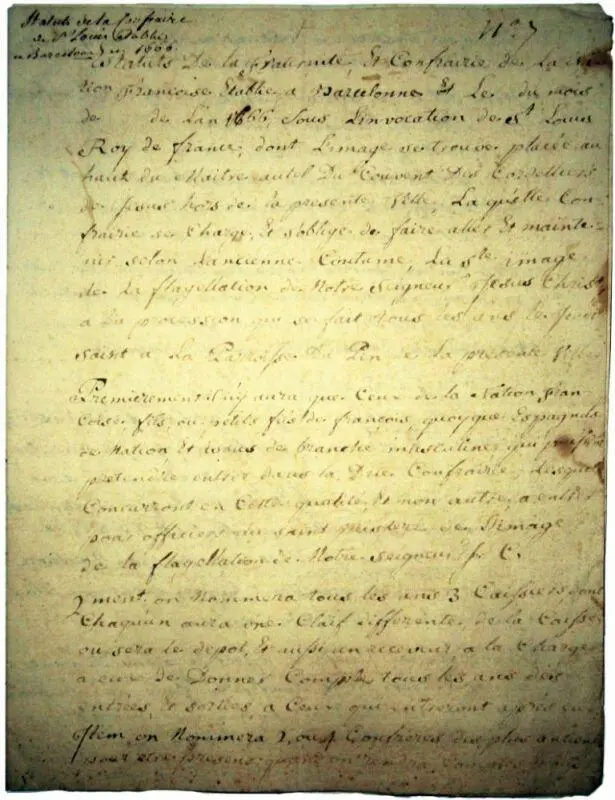

Statuts de la Fraternité et Confrérie de la Nation Française de Barcelone, 1666. Archives Diplomatiques de Nantes

Un évènement de taille se produit quelques décennies plus tard : en 1635, les relations franco-espagnoles se dégradent considérablement avant d’être simplement rompues. La participation des Français à la procession n’étant pas encore une coutume établie, il est probable que les Français aient perdu le droit d’y faire acte de présence. La montée des tensions incite les autorités espagnoles à créer un organisme chargé de surveiller les Français du royaume afin de pouvoir éviter la fuite de matières premières ou manufacturées par la voie du commerce vers la France : la Junta de represalia de franceses. C’est dans cette optique qu’un recensement des Français de Barcelone est établi en 1637. En tout ce sont 1 297 pères de famille qui sont recensés, soit 5 190 personnes qui sont considérées comme françaises, fils de Français ou petit-fils de Français. À l’échelle de Barcelone cela représente environ 10 % de la population. Mais ce n’est pas la seule information qu’apporte le document. Pour s’assurer que certains Français présents ne soient pas des agents infiltrés il est également demandé la durée de résidence. Nous apprenons que près de 75 % des Français de la ville résident depuis au moins 20 ans et que 50 % d’entre eux ont moins de 15 ans. Les secteurs d’activité sont principalement ceux de l’artisanat. En tout premier lieu, le textile de la laine, le lin et la soie, viennent ensuite dans l’ordre d’importance ceux liés à la fabrication du pain (meunier, boulanger), de l’argile (potier, tuilier), des métaux (forgeron, serrurier), du bois (charpentier, menuisier) et de la viande et ses dérivés (boucher, cordonnier).

La deuxième catégorie importante est celle des journaliers, c’est-à-dire travaillant à la journée, souvent pour des artisans ou des laboureurs selon les besoins et la saison. Après eux viennent les transporteurs de marchandises maritimes et terrestres, ceux liés au monde agraire (horticulture, pâture) et enfin les taverniers ; en effet, pas moins de 62 pères de famille sont taverniers ! Une infime partie des Français de la ville se détache de cette masse : ceux ayant intégré ou ayant approché les hautes sphères. L’un d’entre eux est devenu portero real , un autre meunier des moulins royaux, un autre chargé du courrier du roi. Nous rencontrons également le premier étudiant français de la ville, un étudiant de philosophie. Une grande partie possède d’ailleurs plusieurs maisons (jusqu’à trois) et vit de leurs rentes. En somme, la communauté française de Barcelone en 1637 est très diversifiée socialement. Dans ce document il est également spécifié l’adresse de chaque propriétaire. Grâce aux travaux de Rizo Blasco Josep, nous avons pu retracer sur une carte la localisation approximative des propriétaires français. Il apparaît qu’une grande partie est implantée dans le quartier de San Pere et du Born. Mais en dehors de ces deux fortes concentrations la population française est plutôt éparpillée dans la ville.

Localisation des Français recensés par la Junta de Represalia en 1637.

Cependant, la situation se retourne brutalement lorsqu’en 1641 la Généralité proclame la République et rompt son allégeance à la monarchie arago-castillane. En prévision d’une très probable débâcle militaire face aux armées castillanes, les autorités catalanes prêtent allégeance au roi de France, Louis XIII. Ce dernier est donc couronné comte de Barcelone et souverain du Principat sous le nom de Louis Ier. La Catalogne devient pour la première fois française et plusieurs vice-rois français vont se succéder à sa tête. Parmi l’un des plus importants Philippe de la Mothe Houdancourt en poste de 1642 à 1645 puis de 1651 à 1652. Mais les complications s’accumulent peu à peu. Les Catalans pro-français veulent confisquer les biens des Catalans pro-espagnols qui ont fui pour mieux se les répartir. Par crainte de nourrir les jalousies entre ses partisans, Louis XIII décide de les distribuer aux seuls officiers français venus appuyer le mouvement. De plus, l’entrée de la Catalogne dans le royaume de France a entraîné l’arrivée de commerçants français et d’une importante concurrence. Le mécontentement augmente. C’est alors qu’en 1643, le fils de Louis XIII, Louis XIV, encore enfant, lui succède sous le nom de Louis II. Le jeune roi doit affronter la Fronde en France. La Catalogne n’est plus une priorité. En 1652, il rend la Catalogne et Barcelone à Philippe IV d’Espagne mettant fin au mandat de son dernier vice-roi. Ce retour dans le giron espagnol n’a semble-t-il pas de fortes répercussions sur les Français de la ville car la Confrérie de Saint Louis n’est pas remise en cause. Au contraire, alors qu’elle a probablement récupéré le droit de participer à la procession de la Semaine Sainte, lors de l’incorporation de la Catalogne à la France, elle est confortée dans sa position en 1658, lorsque la Confrérie du Sang de Jésus Christ décide de lui céder à perpétuité la partie du défilé de la Flagellation. Dès lors, le « Mystère de la Flagellation » prend le nom de Mystère des Français et, au fil du temps, un pouvoir surnaturel va lui être attribué, peut-être lié au don de guérison des rois de France (Moreau, Archives del Pi). Ceci incite les Français à revoir leur organisation. La Confrérie de Saint Louis, devenue à une date inconnue, Confrérie des Français, modifie ses statuts en 1666 et prend le nom de « Fraternité et Confrérie de la Nation Française » comme nous l’enseigne des documents conservés à Nantes. Elle est toujours placée sous la protection de Saint Louis dont la principale fonction est celle de garantir le repos des âmes des confrères. Cependant, ces changements vont au-delà de la modification du nom car c’est bel et bien la première communauté de solidarité qui est créée -d’où le nom de Fraternité-. Ses membres reçoivent des aides s’ils sont malades ; huit sous par jour. Les frais d’enterrement sont pris à charge en échange d’une cotisation annuelle de six pesetas. Seul bémol, ne pouvait en être membre que les personnes âgées de moins de 40 ans. Passé cet âge, il fallait démontrer une condition physique robuste. Ceci démontre que cette solidarité avait pour objectif d’éviter que des individus jeunes, avenir de la communauté, ne meurent brutalement laissant à l’abandon leur famille.

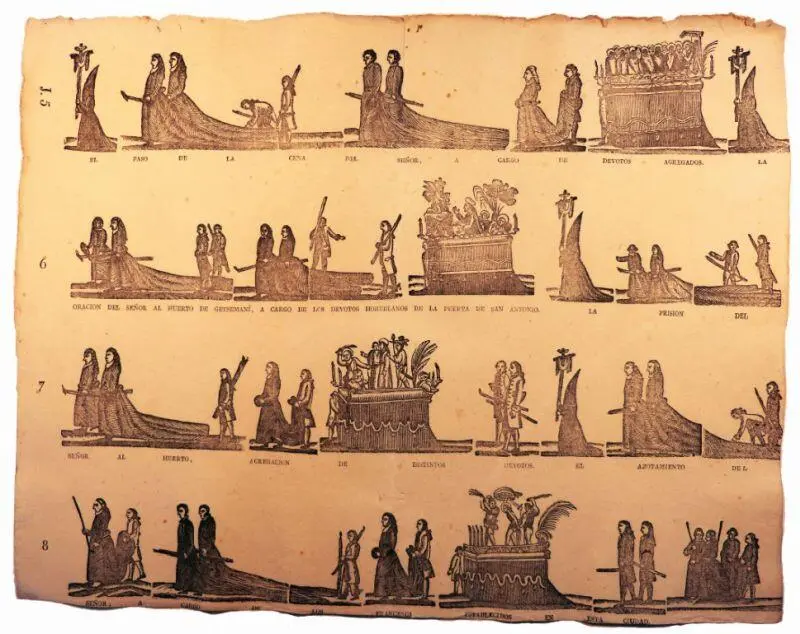

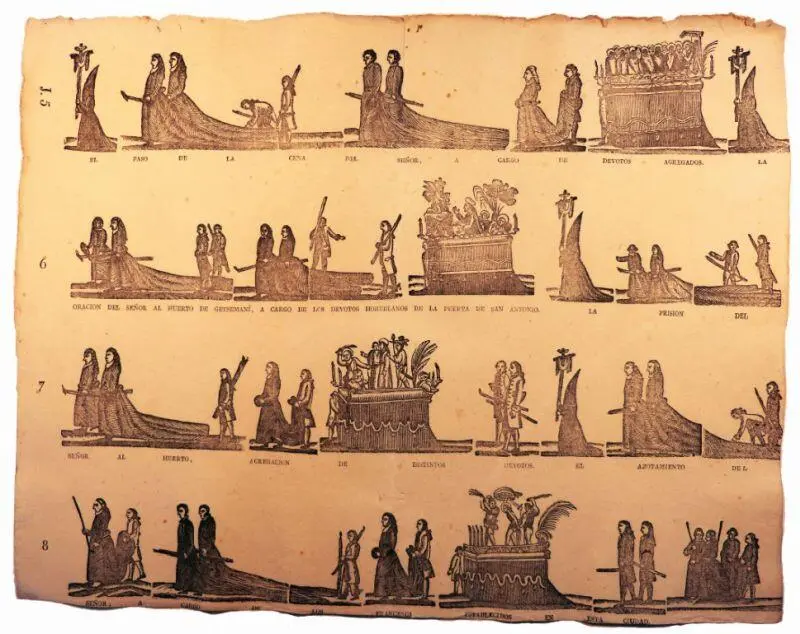

Extrait de la procession des Français de la ville, 1817. Archives de la Paroisse de Santa Maria del Pi . En tête, se trouve la Croix de guide. Elle est suivie d’individus portant de longues robes, celles-ci servent à masquer les prétendues chaînes qu’ils traînent. Eux-mêmes sont suivis d’un individu, noble, probablement le consul, accompagné d’un domestique qui porte la traînée de sa robe. Tous portent des torches. Jusqu’au XVIIe siècle, les flagellations étaient publiques. Au-delà, celles-ci passent dans la sphère privée et ne sont plus admises dans les processions.

II. La progressive mise sous tutelle du Consulat par la France (1670-1789)

Читать дальше