El adjetivo social delimita una acepción más restringida al designar dos aspectos de la actividad imaginante. Por un lado, la orientación de ésta hacia lo social, es decir, la producción de representaciones globales de la sociedad y de todo aquello que se relaciona con ella, por ejemplo del `orden social´, de los actores sociales y de sus relaciones recíprocas (jerarquía, dominación, conflictos, etc.), por otro lado, el mismo adjetivo designa la inserción de la actividad imaginante individual en un fenómeno colectivo.4

La noción de imaginario social es fundamental para la comprensión de las representaciones sociales que caracterizan y distinguen los valores y creencias de una sociedad (o sector de está), en un determinado tiempo y lugar. Expresado ello, resulta importante volver sobre la crítica realizada a la Historia de las mentalidades. Fundamentalmente la pasividad irracional de los actores sociales y su connotación interclasista que esos estudios encierran, al unir el adjetivo «colectiva» al de «mentalidad».5 Atento a ello, consideramos que el análisis de los imaginarios sociales puede ser un camino posible para aproximarse a las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de los actores sociales. En ellos se reflejan los enemigos, los conflictos sociales, los mecanismos de dominación y control, pero también se esbozan estrategias y tácticas 6 de los actores sociales que sortean, en parte, los determinismos estructurales, de dominación y poder que se intentan imponer.

Pero, ¿dónde está representado ese imaginario social?; ¿cómo, y a través de qué, nos podemos aproximar a él? Los discursos son los que los materializan.

Siguiendo a Rubén D. Salas, se considera al discurso como marca afectiva (lenguaje figurado) pero, en el mismo acto, huella lógica del hablante /escritor, donde un determinado sujeto empírico está presente y con él su época. Más aún, un discurso es más exhibición de una época que de su portador:7

interpretar un lenguaje, adentrarse en su trama, es el camino más seguro, y a veces el único, que nos permite descifrar las claves con que los hombres construyen sus «mundos» […] El texto nos ofrece a la vez la representación del mundo interno de su productor y también el suelo epistémico desde el cual se mueve, a sea el mundo intersubjetivo .8

Lo real importa en cuanto excedente del lenguaje, rebasamiento que persiste y retorna por los intersticios de las construcciones simbólicas emergentes en los discursos que subyacen desde cierto ámbito que le da sentido: científico (la enfermedad se explica en virtud del método y leyes que ésta engendra), religioso (la enfermedad es así en virtud de las leyes divinas), artístico (la enfermedad se muestra así en virtud de las pasiones que atraviesan lo creativo) y periodístico (la enfermedad es así en verdad porque nosotros mostramos esa verdad).

Las premisas delineadas hasta aquí resultan sugerentes, empero deben abordarse con debidas precauciones. Pretender analizar un fenómeno pretérito a partir de un procedimiento semiótico de las formas, puede arrojar como resultado una historia “descarnada” y unívoco en los signos o símbolos. Es decir, toda manifestación del imaginario social en los discursos despojado del ropaje contextual que lo reviste, determina que se pierde en ellos el despliegue de estrategias discursivas de actores sociales, dentro de los márgenes que disponen y permiten las posibilidades de acción.

Es ineludible en este punto tener en cuenta las advertencias de Roger Chartier:

El objeto fundamental de ésta consiste en reconocer la manera en la que los actores sociales dan sentido a sus prácticas y a sus discursos situándose en tensión entre, por una parte las capacidades inventivas de los individuos o de las comunidades y por la otra, las coacciones y convenciones que limitan lo que es posible pensar, decir, hacer. 9

Pues, si bien nuestro trabajo se alinea con la construcción discursiva de lo social, ello no supone abandonar el intento de aproximarnos a la construcción social de los discursos. Finalmente, si el mundo social es en buena medida un espacio de sentidos compartidos, parece clara la importancia que tienen las «prácticas discursivas» para el conocimiento y la comprensión de la realidad social.

Considerando que el discurso se relaciona con los procesos cognitivos que intervienen en la construcción y expresión de la realidad, -de las maneras como las personas perciben e interpretan la realidad-, nuestro estudio se centrará en dos niveles de análisis de las prácticas discursivas: un nivel textual y un nivel contextual. El primero tiene como propósito caracterizar la composición del discurso, donde se examinan los contenidos ideacionales que trasmite el autor al lector en función de las necesidades de la acción. Enfatizaremos en el tipo de lenguaje escogido por los actores sociales: palabras, imágenes y el uso de determinadas figuras retóricas (metáforas, metonimias) y formas sintácticas, en la medida en que constituyen mecanismos constructores de sentidos.10

En relación con el análisis contextual diremos que por contexto se entiende el espacio en el que el discurso ha surgido y en el que adquiere sentido. El propósito es entonces entender a esos discursos como producciones insertas en un espacio y tiempo concretos, en un universo simbólico determinado y con intenciones discursivas propias.11 Se suele distinguir dos tipos de contextos, el situacional y el intertextual , aquí optamos por este último. El análisis intertextual nos remite a la comprensión del discurso por referencia al conjunto de discursos que se encuentran en el espacio social. Nuevamente traemos a escena a Michel Foucault, matizando su concepción respecto a la intertextualidad la cual propone un análisis de tipo comparativo, donde el sentido del discurso está referido a otros discursos con los que dialoga explícita o implícitamente. Se trata de preguntar “a cada fragmento de un discurso analizado sobre sus presuposiciones, con qué otro discurso se encuentra dialogando y, por tanto, con qué otro discurso o discursos se encuentra en una relación asociativa o conflictiva”.12 El valor del discurso se establece, por tanto, en función de sus similitudes y diferencias respecto de otros discursos.

En balance, consideramos que el camino de establecer conexiones entre los discursos analizados y el espacio social que le han dado vida, ofrece posibilidades concretas de alcanzar nuestros propósitos.

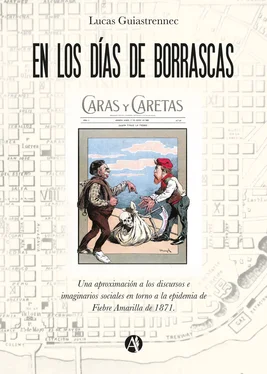

La obra se organiza en cinco capítulos:

El primero invita recorrer ese escenario pretérito en el que tuvieron lugar los discursos e imaginarios sociales a analizar. Comienza describiendo los conocimientos que provee la medicina sobre la fiebre amarilla, desde la mirada de la bacteriología moderna, para luego transportarse al momento donde emerge la epidemia y las concepciones médicas centradas en las teorías miasmáticas. El contexto sociodemográfico, en los albores de la inmigración masiva, y sus consecuencias demográficas y culturales en la ciudad. El estado sanitario de una urbe que se pretendía moderna, con delicados problemas de aprovisionamiento de agua, la recolección de basura, los «pantanos urbanos», la escasez de hospitales y asistencia médica en general.

Ya centrado en el análisis de los discursos e imaginarios sociales que se construyeron entorno a la epidemia, el segundo capítulo incursiona en los discursos médicos a través de tesis doctorales, revistas científicas y folletos. En estos se destaca las incertidumbres que han generado la enfermedad y el impulso de un imaginario médico renovado del miasma. El debate etiológico entre infeccionistas y contagionistas, la diversidad de tratamientos, y la individualización de responsabilidades.

Читать дальше