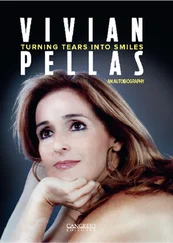

Durante esa época hice mi primera comunión. Todo el tiempo de la ceremonia estuve muy seria. No sonreía en las fotos. Era una niña tímida, no me gustaba que me fotografiaran. Después de la misa, fuimos a un restaurante a desayunar con mis padres y algunos amigos. Tomaron las fotos de rigor y mi rostro fue siempre algo triste. Ese es el gran contraste con mi vida de hoy donde reír no cuesta nada.

Muy pronto entré a la escuela, pero este trascendental evento no me hizo cambiar mis costumbres y mi carácter. Salí de Cuba con el primer grado concluido, siendo la excelencia de la clase, como decíamos en Cuba, pero a pesar de eso, me volvieron a matricular en el kínder y primer grado del Colegio Americano en Managua, porque no hablaba inglés. Yo era muy buena alumna y mi caligrafía era lindísima, pero ¡no hablaba inglés! Las directoras quisieron adelantarme al cuarto grado solo que a mí me generaban miedo los cambios. Sin duda, esto fue parte del trauma de mi niñez el dejar a mis seres más queridos y mi casa para trasladarme a un nuevo país, sobre todo, de aquella manera tan violenta.

El Colegio Teresiano fue la solución para que las monjas me educaran con más disciplina. Por tercera vez y debido a los distintos sistemas de los tres colegios fue necesario cursar el primer grado; otro cambio, otra regresión, otra forma de ver la vida que llegó a afectar mi carácter. El estricto régimen me asfixió, mi necesidad de libertad chocaba con su severidad. Sin embargo, hoy pienso que fue la mejor educación que pude recibir. Me matricularon semi interna, tomando clases de 7:00 am a 5:00 pm y llegaba casi a las 7:00 pm a casa porque quedaba en las afueras de Managua; yo era la última en el recorrido escolar. ¡Durante el almuerzo me servían fríjoles con gorgojos! Obviamente los separaba para poder comer, pero muchas veces algunas monjas me obligaban a tragarlos. Yo los escondía en la bolsa de mi uniforme y se los enseñaba a mi mamá cuando llegaba a casa.

Vivian a los ocho años, con sus padres y hermano . Managua, Nicaragua, 1962.

Una de las clases la impartía la Madre Valeria. Ella decía que yo tenía un llamado de Dios para ser monja. Cuando daba la clase, se quedaba mirándome y levantaba la ceja. Mientras hacíamos la fila para ir al recreo, se dirigía a mí para preguntar si ya había sentido el llamado de Dios . ¡A mí se me erizaban los pelos! A esa edad cursaba el sexto grado. Yo no entendía la trascendencia de esa vocación, pero sentía la urgencia de la Madre Valeria para cumplir su misión de lograr más adeptas a su congregación. Tanto llegó a atemorizarme que sumó una presión y un nuevo miedo a mi vida. Tenía claro que yo no quería hacerme monja. Pero la Madre Valeria creía, que al igual que ella, yo «estaba sintiendo ese llamado divino».

Siempre he tenido una enorme fe. Mi isla y mi refugio ha sido Dios. La obsesión de la Madre Valeria me afectó. Bajé las notas. Esa presión me desconcertaba causándome mucha inseguridad.

Mamá se dedicó enteramente a nosotros. Siempre estaba contenta, nunca se quejaba de nada, todo lo que hacía estaba determinado para su felicidad y la de los demás. Lo único que la inquietaba era la soledad en la que habían quedado mis abuelos. Cada vez que llegaba una carta de Cuba era toda una celebración. Nos sentábamos a su alrededor para escucharla leer en voz alta. Las cartas traían noticias de esa tierra añorada; reíamos y llorábamos.

En 1968, mis abuelos Manuel e Isidora, salieron de Cuba, vía México, para residir con nosotros en Nicaragua. Papá viajó a Ciudad de México para recibirlos. Solo me faltaban mis abuelos Pachín y Turiana, y poder recuperar el tiempo que viví sin el cariño y la ternura que solamente unos seres tan especiales como los abuelos pueden dar. Los dejé a los 7 años y los volví a ver a los 14.

El recibimiento en el aeropuerto de Managua fue inolvidable. Los abrazaba, los besaba, me parecía imposible tenerlos allí; no paraban de hablar y reír. Ese encuentro revitalizó mi vida. Recuperé parte de mi familia. Vinieron a vivir a casa. Ellos eran inmensamente felices con nosotros, sin embargo, un día mamá me dijo: «Vivian, a las personas mayores es mejor no moverlas porque están acostumbradas a su vida».

Pronto nos enteramos de la muerte de mi abuelo Pachín en la isla.

Un año de soledad soportó mi abuela Turiana antes de viajar a Nicaragua, en 1969. Se instaló en nuestra casa cuando yo cumplí mis quince años.

Vivian el día de su primera comunión . Managua, Nicaragua, 1963.

Vivian a los once años . Managua, Nicaragua, 1965.

Nos trasladamos a Bolonia, un lugar más céntrico en la ciudad de Managua. Allí estuvimos hasta cuando construimos la casa, en el mismo reparto, donde vivimos durante cinco años.

A mis dieciséis años pedí a mis padres el cambio de colegio. Yo quería volver al Americano y ellos aceptaron. Fue una gran felicidad y una decisión acertada. Asistía a clases de siete a doce; iba en mi carro, hice otras amistades, personas de mente más abierta. Ahí conocí a Rogelia, mi gran amiga. Terminé de aprender inglés y me gradué. Papá había fundado su propia empresa: DIASA, Distribuidora Interamericana S.A., la más grande distribuidora de alimentos de los años 70, a nivel de América Central.

Disfruté mucho de mis años de adolescencia y viví momentos inolvidables al lado de mis amigas. Cada día era una vivencia apasionante. Me asignaban la tarea de falsificar los mensajes que supuestamente nuestros padres enviaban para justificar las ausencias en las clases. Tenía una habilidad especial para hacer diferentes letras y firmas de nuestras mamás. Llegaron a ser tantas las excusas que fuimos descubiertas y llevadas una a una a la dirección, porque eran demasiadas coincidencias. Nos encontramos todas frente a frente con la directora, que, refunfuñando, nos amenazaba con llamar a nuestras madres. La suspensión fue de tres días. Inmediatamente, Rogelia llamaba a su casa para advertir a «La Chepona», una doméstica alcahueta que la quería mucho y acataba todo lo mandado por ella, para que se hiciera pasar por la mamá cuando llamaran del colegio. Esta, muy presurosa, imitaba la voz de la señora.

La directora del colegio aún no contenta con la explicación de «La Chepona», citaba a mi mamá. Como ella no hablaba inglés, yo le servía de traductora, aprovechando para decir todo lo contrario a lo que me indicaba. Por ejemplo, la directora sentenciaba, «Lydia, su hija no pone atención en clase», y yo le traducía a mamá, está diciendo que soy excelente alumna; ella seguía enumerando sus quejas: «Lydia, su hija viene tarde a clase y yo le decía «mamá, no le hagas caso a esta señora que está un poco loca y a la directora le decía que mi mamá aseguraba que pondría mano dura conmigo. Era una escena para morir de la risa. Al final, mi pobre mamá solo asentía con su cabeza y la directora terminaba satisfecha. Después le contaba a mi mamá la verdad del discurso de la directora y me decía con su cubanísimo acento: «Ay, por tu madre, Vivian, no me hagas esto», y ambas reíamos.

Cuando no celebrábamos los cumpleaños en alguna de nuestras casas, nos íbamos al Drive Inn , situado frente al antiguo Hospital El Retiro, a tomar refrescos.

Читать дальше