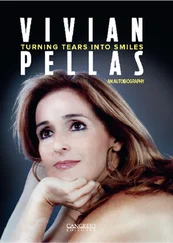

Pero mi mayor miedo fue con la revisión que nos hicieron. Primero requisaron a mamá, tocando todo su cuerpo. Siempre buscaban que la gente no se llevara joyas o dinero. Luego requisaron exhaustivamente nuestro escasísimo equipaje. Recuerdo la expresión de rabia en el rostro de los milicianos y el desprecio avasallante.

Me sentí desfallecer al momento de la revisión porque mamá había cosido en mi pescador rosado, su solitario de brillantes, el mismo que papá le entregó como anillo de compromiso. No quiso dejarlo pensando que podría ser útil para venderlo. El miliciano metió su mano dentro del pantalón y yo, que había visto a mi madre esconderlo allí, sentí que la sangre se me iba a los pies. Fue una acción desesperada de mamá, que pudo costarnos la salida de Cuba. Yo era una niña y no sé cómo no reaccioné imprudentemente. Por suerte para todos, el hombre no descubrió el anillo.

Este método de esconder joyas se volvió común durante los inicios del éxodo, para que la gente pudiera sacar sus prendas de Cuba. La libreta de direcciones y teléfonos de los amigos y familias en Miami que mamá guardaba, le fue confiscada. Ya no teníamos a quién acudir o llamar si nos extraviábamos.

Una vez en el avión, empezaron a llamar a algunas personas para que se bajaran. El terror flotaba en el ambiente. La aeronave llegó hasta el final de la pista y desde la torre de control le indicaron que debía regresar. Todo el mundo temblaba pensando que cualquiera de nosotros podría ser bajado del avión. El rostro de mi madre denotaba pánico.

Finalmente, despegamos rumbo a Jamaica. Mamá lloraba en una mezcla de nostalgia, ansiedad y alegría. En mi mente estaban mis abuelos, mis primos y curiosamente me entristecía abandonar mi bicicleta.

Dejaba atrás una vida feliz.

Arribamos a Kingston después de 45 minutos de vuelo; nadie pronunció una palabra en ese trayecto. Las emociones eran contradictorias porque nos sentíamos libres, pero con mucho miedo. Llegamos al hotel que nos había reservado don Carlos Hüeck. Al entrar al hotel nos advirtieron no salir porque había un estrangulador prófugo. Así que mama sumó una angustia a su preocupación que ya era enorme; cuando entramos a la habitación, cerró todas las ventanas y aseguró la puerta. No salimos de allí en todo el tiempo, además porque el dinero que mi padre nos envió con un amigo suyo, jamás llegó. ¡Así que no teníamos ni para comer! Don Carlos tuvo que enviarnos dinero.

Muñecas que Vivian dejó en Cuba . La Habana, Cuba, 1963.

Partimos dos días después a Daytona Beach, luego a Miami y de allí a Nicaragua.

Al llegar a Managua pudimos abrazar de nuevo a papá quien nos esperaba dichoso, en el aeropuerto.

Era el adiós a nuestra vida en Cuba, a nuestros abuelos, a todo lo que hasta ahora yo conocía. Encontrar un futuro en una tierra que no era la nuestra pero que nos abría sus puertas, sería el siguiente paso.

Vivian a los siete años, con el caballo Corsario . Managua, Nicaragua, 1962.

Nicaragua: un nuevo comienzo

El 3 de agosto de 1961, llegamos a Nicaragua. A mis siete años me encontraba desconcertada, extrañaba profundamente a mis abuelos y la vida que tenía en Cuba. Había un cúmulo de emociones desbordadas dentro de mí; conocí el miedo profundo y la desolación. Solo el reencuentro con papá me permitió olvidar por momentos el duelo que estaba viviendo por la dolorosa separación de los míos. Un nuevo camino se abría ante mis ojos.

Con la ayuda de don Carlos Hüeck, papá inició su trabajo en Nicaragua, en la Aceitera Corona. Con sus primeros salarios pudo alquilar un espacio para vivir en la Colonia Molina, en el kilómetro seis y medio de la carretera sur; ese lugar sería mi refugio en Nicaragua.

La Colonia Molina quedaba en las afueras de Managua, con el Cerro Motastepe de fondo. Era todo vegetación. Las propiedades aún eran campos aislados del entorno y bullicio propio de las ciudades atiborradas de urbanizaciones. Este ambiente me ayudó a sobrellevar la tristeza. Poco a poco descubrí otro mundo; el contacto con la naturaleza me enseñó una forma de libertad. Mi compañía fueron los árboles, las piedras, la montaña, las vacas y sobre todo: los caballos. Entraba en los potreros para arriarlos; montaba a puro pelo saltando de un muro para subir al caballo y cabalgar por el campo, hacerlo correr, levantarlo en dos patas y agarrarme de su crin. Si me caía, inmediatamente me levantaba haciéndome la fuerte y sin llorar por el golpe. Solo me limpiaba las chinelas de hule y volvía a subir. No me daba tiempo de nada, ni de comer. Me encantaba bañar los caballos, a mi yegua «Criolla», con su mancha blanca en la frente; le daba afrecho y la peinaba. La vida empezó a ser linda. Recuerdo que don Silverio, el señor dueño de los caballos que también alquilábamos para montar, todas las mañanas nos vendía una pichinga 1de leche recién ordeñada de las vacas.

Me relacioné mucho con la gente que vivía cerca de nuestra casa, gente humilde, gente buena, gente de pueblo. Aprendí a manejar en un jeep , alrededor de las vacas subiendo y bajando en el monte. En lugar de jugar con muñecas prefería el béisbol. Jugaba con mi hermano y sus amigos y me fascinaba pichar y poncharlos. Siempre me gustaron los juegos emocionantes, los retos y las situaciones fuera de lo común. Trepaba a los árboles de chilamate que había en los alrededores. Me divertía jugando con la tiradora y las chibolas. 2

Mamá insistía en vestirme como una niña, pero a mí me gustaban los pantalones cortos para montar bicicleta y a caballo, trepar árboles y saltar los cercos. «Me picaban los vestidos».

Vivian con su perro León . Managua, Nicaragua, 1962.

Los recuerdos de mis abuelos volvían reiteradamente a mi memoria. Los evocaba en mis sueños. Todo lo que soñaba lo escribía en cartas que les enviaba a Cuba, y ellos me contestaban. A través de sus misivas me sugirieron los nombres para nuestros caballos: el de Alejandro era «Furia», y el de mi yegua, «Criolla».

Las cartas a Cuba demoraban hasta seis largos meses. En realidad era el único medio de comunicación porque las llamadas telefónicas había que solicitarlas y el gobierno las daba hasta cuando ellos querían, podían transcurrir dos y tres meses para que la concedieran y solo podíamos hablar un minuto; las cortaban de repente. El aislamiento en aquella época era total; no sólo perdí a mis abuelos también a mis tíos, a mis primos y padrinos. No había internet, no había celulares, el mundo era otro. La revolución de Cuba fue peor que cualquiera que haya habido en Latinoamérica. Allí las familias se rompían y… yo me quedé sin familia.

**

Las escuelas privadas de Nicaragua estaban a medio año escolar y no aceptaban alumnos nuevos. ¡Para mí eso fue la libertad total! En esa etapa maduré mucho, quizá porque nunca asimilé la separación de mis abuelos. Les escribía preguntando por qué no podíamos estar juntos y al mismo tiempo alimentaba su esperanza y la mía asegurando que, en un tiempo no muy lejano, nos volveríamos a encontrar.

Читать дальше