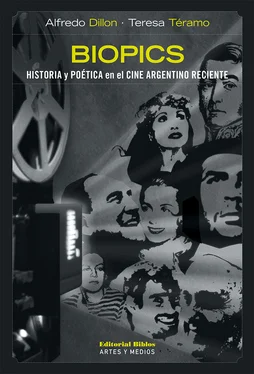

Los orígenes de la biopic pueden rastrearse hasta los comienzos de la historia del cine, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. El actual boom del género, por lo tanto, no puede pensarse como la irrupción de un fenómeno cultural nuevo, sino en todo caso como un incremento de la popularidad del género en las últimas décadas, en el marco de cambios culturales más amplios, que han sido pensados en términos de retornos (de lo real, del sujeto, del relato, etc.) y de giros (subjetivo, biográfico, intimista, etc.). Si bien en los siguientes capítulos nos enfocaremos en films biográficos, debemos mencionar que la proliferación de biopics atraviesa los lenguajes audiovisuales más allá del cine: el éxito reciente de series televisivas biográficas basadas en figuras de artistas (Luis Miguel, Sandro, Nicky Jam), criminales (Pablo Escobar, el “Chapo” Guzmán, el clan Puccio), deportistas (Carlos Tévez, Carlos Monzón) o personajes históricos (de Marco Polo a Sor Juana Inés de la Cruz) da cuenta de que estamos ante una tendencia transversal a las narrativas audiovisuales.

Rick Altman (2000) analiza la biopic como uno de los géneros canónicos del cine estadounidense, junto con el musical o el western. Considera Disraeli (Afred E. Green, 1929), basada en la biografía del primer ministro británico Benjamin Disraeli, el modelo de un género que se consolidaría en los años 30, con películas sobre Louis Pasteur, Émile Zola, Benito Juárez, Paul Ehrlich y Paul Reuter, producidas por Warner y dirigidas por William Dieterle. En estas biopics tempranas, Altman identifica dos rasgos centrales: la recurrencia de “la figura del joven luchador por la libertad” y, en la biopic musical, la idea de que “el éxito profesional se subordina sistemáticamente al emparejamiento sentimental” (72).

La bibliografía suele coincidir en señalar el libro de George Custen Bio/pics: How Hollywood Constructed Public History (1992) como el trabajo pionero sobre el tema. El autor ya advertía sobre la subestimación del género, a la vez que reivindicaba su importancia en la construcción de la historia pública. El libro de Custen ofrece una recopilación minuciosa de datos sobre biopics estrenadas entre 1927 y 1960, clasificadas según épocas históricas, género, edad y profesión del protagonista. El autor la define a partir de su foco “en la vida, o la porción de una vida, de una persona real cuyo nombre real es utilizado” (Custen, 1992: 6). El texto identifica algunos elementos recurrentes en la biopic clásica, como el uso del flashback, la voz en off (en ciertos casos, voice over ) y la oposición entre el sujeto y su familia, entre otros. De todas maneras, resulta difícil elaborar una lista de rasgos universales del género, puesto que este siempre aparece hibridado con otros géneros cinematográficos, desde el policial hasta el melodrama e incluso el terror.

Otro académico estadounidense, Dennis Bingham, afirma que la biopic “narra, exhibe y celebra la vida de un sujeto con el fin de demostrar, investigar o cuestionar su importancia en el mundo” (Bingham 2010: 10). El libro de Bingham Whose Lives Are They Anyway? se divide en dos partes: una para las biopics sobre hombres, y otra para las biopics sobre mujeres. Según el autor, la principal diferencia entre ambas tiene que ver con la mayor rigidez de la biopic femenina y con la tendencia de estos films a victimizar a la protagonista, mientras que la biopic masculina habría incorporado una mayor variedad de inflexiones a lo largo del último siglo, desde las formas celebratorias hasta la parodia o la indagación crítica acerca de los personajes:

Las películas sobre hombres han pasado de ser celebratorias a retratar también los defectos, de ser investigativas a posmodernas y paródicas. Las biopics de mujeres, por otro lado, están cargadas de mitos de sufrimiento, victimización y fracaso, perpetuados por una cultura cuyos films revelan un miedo agudo a la mujer en el ámbito público. Las biopics femeninas se vuelven empoderadoras solo cuando se aplica de manera consciente y deliberada un punto de vista feminista. (Bingham, 2010: 10)

Esta diferencia entre biopic masculina y biopic femenina ha sido relativizada en trabajos posteriores, como el de Bronwyn Polaschek (2013), quien señala una reconfiguración del género a partir de los años 80, con la creciente presencia de mujeres directoras en Hollywood y la aparición de un nuevo subgénero: la biopic “posfeminista”. A partir de cuatro películas biográficas de la década del 2000 –sobre Sylvia Plath, Frida Kahlo, Virginia Woolf y Jane Austen–, Polaschek afirma que en estas biopics posfeministas la mujer ya no resulta victimizada sino que se deconstruyen las representaciones femeninas tradicionales y se desdibujan las fronteras entre el modo de tratamiento de personajes femeninos y masculinos.

Los cuestionamientos sobre las biopics no solo se han formulado desde la perspectiva de género. Mientras que la mayoría de los géneros mainstream han sido reivindicados desde hace décadas y reconciliados con la categoría de cine de autor –al menos desde la reivindicación de Alfred Hitchcock realizada por los críticos de Cahiers du cinéma –, la biopic ha persistido como un género considerado menor o, en todo caso, desatendido por la crítica. En un ensayo publicado en Film Quaterly en 2009, Joshua Clover (2009: 8) escribe: “Es un hecho bien conocido entre los cinéfilos y las personas de buen gusto que la biopic es un tipo de entretenimiento abyecto, regido por clichés y caracterizado por un arco narrativo más rígido que el calvinismo”. El rechazo de Clover hacia la biopic se sustenta en que, según el autor, este género condensa mejor que ninguno el culto estadounidense al individualismo burgués y al mito del self-made man .

Por otro lado, el interés de la biopic por los individuos “excepcionales” no es necesariamente un invento del liberalismo estadounidense: podría rastrearse también en el romanticismo y su concepción del genio creador , o en las ideas de Carlyle y Hegel acerca de los “grandes hombres” –los héroes– como los verdaderos hacedores de la historia. En una época que ha sido caracterizada a partir de la “caída de los grandes relatos” (Lyotard, 1989), el auge de la biopic podría leerse casi como una compensación: es el género en el que esos grandes relatos –ya no colectivos, sino protagonizados por grandes individuos– persisten.

Altman (2000: 45) plantea que todos los géneros cinematográficos alcanzan eventualmente una etapa de reflexividad y autoconciencia. En este sentido, y de la mano de cambios más amplios en la construcción de las subjetividades –y, en particular, de las masculinidades–, autores como Matthew Robinson (2016: 16) señalan que algunas biopics contemporáneas cuestionan el modelo del “gran hombre” para presentar un “hombre herido” ( wounded man ).

Sin embargo, este desplazamiento implica sobre todo un cambio en el tratamiento del protagonista –la deconstrucción del registro épico y el abandono de una subjetividad sin fisuras–, pero no tanto en el tipo de individuos seleccionados para protagonizar una biopic. Estos siguen siendo, en su mayoría, artistas, políticos, deportistas o criminales; últimamente también pueden ser emprendedores o, en todo caso, sujetos comunes que enfrentan circunstancias excepcionales –pensar una biopic basada en una vida común sería un contrasentido: hay biopic en tanto hay excepcionalidad–.

Por otra parte, este es un rasgo no solo de las narraciones biográficas, sino también de las ficciones literarias en general. En este sentido, Francisco Moral Martín puntualiza que la biopic se caracteriza específicamente por una estructura definida por la oposición entre el protagonista excepcional y las convenciones sociales que rigen la comunidad: “La construcción antagónica sujeto/comunidad […] puede ser considerada como la principal estructura semántica del relato biográfico fílmico” (Moral Martín, 2009: 174). De todos modos, el autor matiza que, si bien esta oposición adquiere un peso fundamental en la biopic de artista, hay otros subgéneros (como la biopic de deportista) en los que sujeto y comunidad no necesariamente funcionan como fuerzas antagónicas.

Читать дальше