Nach dem Krieg setzte von Frisch alles daran, diese faszinierenden Fragen zu beantworten. Mithilfe eines Farbmarkierungscodes, der es ihm ermöglichte, zahlreiche einzelne Kundschafter zu unterscheiden, wies er nach, dass die Geschwindigkeit des Tanzes tatsächlich eng mit der Entfernung der zuletzt besuchten Futterquelle korrelierte.

Bereits im Sommer 1945 hatte er einige Beobachtungen gemacht, die sogar noch verblüffender waren. Die Bienen, die am Nachmittag von einer bestimmten Nahrungsquelle zurückkehrten, bewegten sich bei ihrem Schwänzeltanz mit dem Kopf nach unten über die Oberfläche der Wabe, doch ihre Richtung änderte sich im Lauf des Tages allmählich – in Übereinstimmung mit dem sich verändernden Sonnenazimut.

Als Nächstes untersuchte von Frisch, in welchem Verhältnis die Richtung des Tanzes zu den Positionen der Futterquellen stand, die er in den vier Himmelsrichtungen – Nord, Ost, Süd und West – um den Stock herum aufgestellt hatte. Die Ergebnisse waren wahrlich verblüffend. Die Richtung des Tanzes spiegelte durchweg die Beziehung zwischen der Richtung der Futterquelle und dem Sonnenazimut wider. Frisch fasste seine Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: »Tanzrichtung genau nach oben bedeutet: Du musst in der Richtung des Sonnenstandes fliegen, um zur Trachtquelle zu kommen. Schwänzellauf kopf unten heißt, genau von der Sonne fort führt der Weg zur Futterstelle.« 2

Das war nicht nur der klare Beweis für eine Form von Himmelsnavigation bei einer Insektenart, sondern vor allem auch dafür, dass die Kundschafter ihren Artgenossen Informationen über den Standort einer Nahrungsquelle mitteilen konnten.

Anschließend stellte von Frisch einen Bienenstock in einer eigens konstruierten Hütte auf, damit er die für die Bienen verfügbaren visuellen Informationen systematisch manipulieren konnte, während sie ihren Schwänzeltanz vollführten. Wenn er kein Sonnenlicht in die Hütte eindringen ließ (die dann für den Beobachter mit – für die Bienen unsichtbarem – Rotlicht beleuchtet wurde), zeigten sich die Tiere vollkommen desorientiert. Schaltete er jedoch eine Taschenlampe an, richteten die Bienen ihre Tänze sofort so aus, als handelte es sich um die Sonne – genau wie Lubbocks Ameisen. Und indem von Frisch den Taschenlampenstrahl herumschwenkte, brachte er die Bienen dazu, in jede von ihm gewählte Richtung zu tanzen.

Dann bemerkte er, dass die Bienen ihre Tänze manchmal korrekt auszurichten vermochten, auch wenn sie nur ein kleines Stück vom Himmel sehen konnten. Und so ging er ähnlich vor wie Santschi bei seinen viel früheren Experimenten mit den Wüstenameisen (von denen er damals allerdings nichts wusste): Er brachte im Dach ein Ofenrohr an, sodass die Bienen nur einen kleinen Kreisausschnitt des Himmels ohne Sonne sahen. Solange der Himmel klar war, konnten die Bienen korrekt tanzen, aber sie wurden orientierungslos, wenn Wolken über den Lichtkreis zogen. Als Nächstes versuchte von Frisch, den Bienen durch die Öffnung ein zurückgespiegeltes Bild des Himmels zu zeigen, und stellte dabei fest, dass die Ausrichtung der Tänze umgekehrt wurde.

Als von Frisch diese rätselhaften Erkenntnisse mit Physikern erörterte, lieferten diese eine mögliche Erklärung. Sie äußerten die Vermutung, die Bienen könnten sensibel für die Polarisation des Sonnenlichts sein. 3

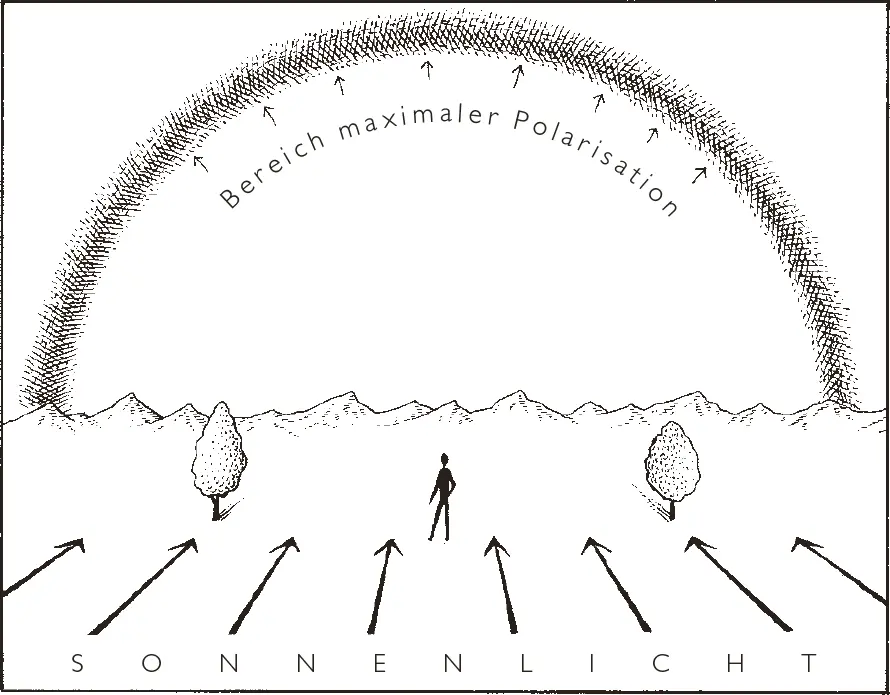

Seit Langem war bekannt, dass das Licht der Sonne aus elektrischen und magnetischen Wellen besteht, die im rechten Winkel zueinander schwingen. Jede mögliche Ausrichtung dieser Wellen erscheint im Sonnenlicht, solange es luftleeren Raum durchdringt; wenn es aber die Erdatmosphäre durchquert, werden einige seiner Bestandteile herausgefiltert. Dieser Prozess wird als Polarisation bezeichnet. Die charakteristischen Muster am Himmel, die dabei entstehen, nennt man fachsprachlich »E-Vektoren« (abgekürzt für »elektrische Vektoren«). Mit bloßem Auge können wir diese Muster nicht sehen, aber mithilfe von Polarisationsfiltern bekommen wir eine vage Vorstellung davon, wie sie womöglich für Tiere aussehen, die sie wahrnehmen können.

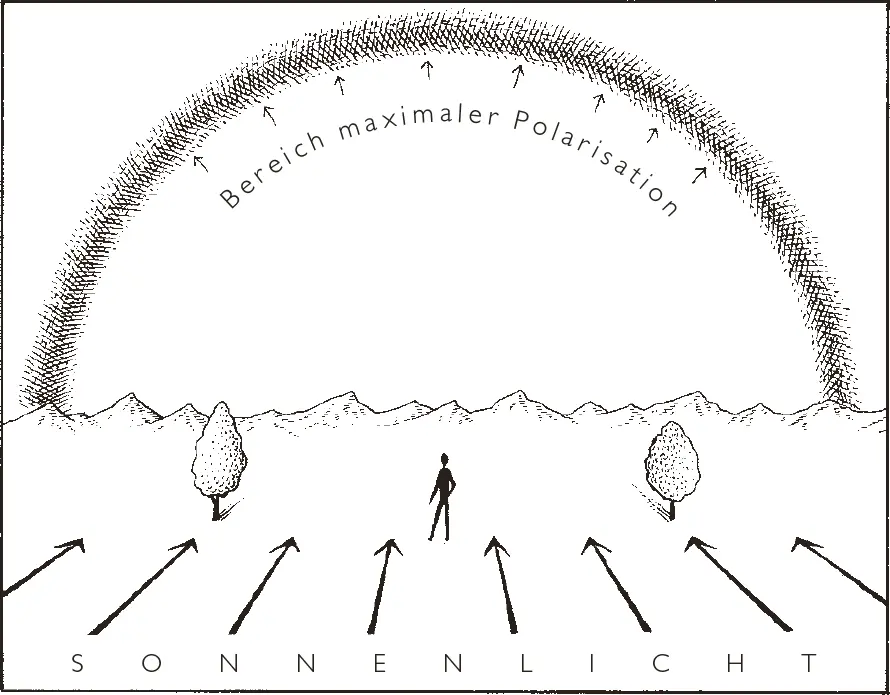

Das Band der stärksten Polarisation an einem wolkenlosen Himmel mit der Sonne im Rücken

Versuchen Sie einmal, sich an einem wolkenlosen Vormittag mit dem Rücken zur Sonne zu stellen. Setzen Sie nun eine Sonnenbrille mit Polarisationsfilter auf. Wenn Sie direkt nach oben in den Himmel blicken, sollten Sie einen dunkelblauen Streifen sehen können, der vom linken zum rechten Rand des Horizonts verläuft. Sobald Sie sich nun langsam um neunzig Grad drehen, egal ob nach links oder nach rechts, werden Sie feststellen, dass sich der dunkle Streifen allmählich aufhellt. Er markiert den Bereich der stärksten Polarisation, und seine Ausrichtung am Himmel hängt vom Azimut der Sonne ab.

Von Frisch kam zu folgendem Schluss: Wenn die Bienen diese Muster wahrnehmen können, ist es überhaupt nicht nötig, dass sie die Sonne selbst sehen; die E-Vektoren allein ermöglichen es ihnen, den Sonnenazimut zu ermitteln. Diese These konnte er schon bald mithilfe von polarisierenden Filmen beweisen, die er während einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten von Edwin Land, dem Erfinder der Polaroid-Kamera, erhielt. 4

Die Entdeckung, dass Honigbienen Polarisationsmuster am Himmel wahrnehmen können und sich daran orientieren, auch wenn die Sonne selbst nicht sichtbar ist, war ein bedeutender Durchbruch. Doch nur, weil das Tier den Sonnenazimut kennt, kann es noch lange nicht einen direkten Kurs beibehalten – zumindest nicht auf Dauer. Irgendwie muss es die ständige Fortbewegung der Sonne über den Himmel ausgleichen. Und das bedeutet, dass es die Zeit mitverfolgen muss. War es möglich, dass Honigbienen zusätzlich zu ihren anderen erstaunlichen Fähigkeiten auch noch über eine innere Uhr verfügten?

Ein interessanter Hinweis war 1929 aufgetaucht, doch dessen Bedeutung war nicht sofort erkannt worden. Eine von Karl von Frischs Studentinnen, Inge Beling, hatte damals Folgendes festgestellt: Wurden Honigbienen mehrere Tage lang zur gleichen Zeit gefüttert, tauchten sie an den nachfolgenden Tagen genau zur selben Zeit am Futterplatz auf. Spätere Versuche zeigten, dass dieses bemerkenswerte Verhalten nicht auf irgendwelchen äußeren Hinweisen wie etwa dem sich verändernden Sonnenazimut beruhte. Damals fragte sich von Frisch, ob dieser Mechanismus »eine sinnlose Gabe der Natur« sei oder irgendeine biologische Bedeutung habe. 5Erst zu Beginn der 1950er-Jahre konnte er eine eindeutige Antwort auf diese Frage geben.

Mit der Unterstützung seines Studenten Martin Lindauer (1918–2008) richtete von Frisch einige Bienen darauf ab, am Nachmittag – wenn die Sonne im Westen stand – eine Futterquelle aufzusuchen, die sich ungefähr 180 Meter nordwestlich von ihrem Stock befand. Anschließend verfrachteten die Forscher den Stock an einen völlig neuen Standort, der den Bienen gänzlich unbekannt war (sodass sie sich auch nicht an vertrauten Landmarken orientieren konnten). Dann stellten sie im Abstand von 180 Metern rings um den Stock Schälchen mit Konditionierungsfutter auf, und zwar in vielen verschiedenen Richtungen. Weil es Vormittag war, stand die Sonne im Osten. Trotzdem fand die Mehrzahl der Bienen den Weg zu dem Futternapf, der im Nordwesten des Korbes stand, wo sie am Tag zuvor hindirigiert worden waren. Die einzige mögliche Erklärung war die, dass die Bienen den sich verändernden Azimut der Sonne berücksichtigten. 6Und dazu mussten die Bienen eindeutig in der Lage sein, den Verlauf der Zeit nachzuverfolgen.

Auch eine weitere überraschende Beobachtung lieferte die Bestätigung dafür, dass Bienen über einen Sonnenkompass mit Zeitausgleich verfügen. Wenn Bienen ausschwärmen und sich einen Standort für ein neues Nest suchen, senden sie zunächst Kundschafter aus. Diese vollführen nach ihrer Rückkehr Tänze, die manchmal mehrere Stunden lang dauern und die Richtung des empfohlenen Standorts anzeigen. Daraufhin fliegen andere Bienen los, um diese Stelle zu inspizieren. Sobald ein Konsens gefunden wurde, fliegt der Schwarm zu dem demokratisch ausgewählten neuen Stammsitz. Im Lauf dieser Marathontänze verändert sich die Ausrichtung des Schwänzeltanzes der Kundschafter entsprechend dem sich verändernden Azimut der Sonne. Das wäre nicht sonderlich beeindruckend, wenn die Bienen die Sonne oder den Himmel sehen könnten, doch sie gleichen die Richtung ihres Tanzes selbst dann aus, wenn sich ihr Stock in einem abgedunkelten Raum befindet. 7

Читать дальше