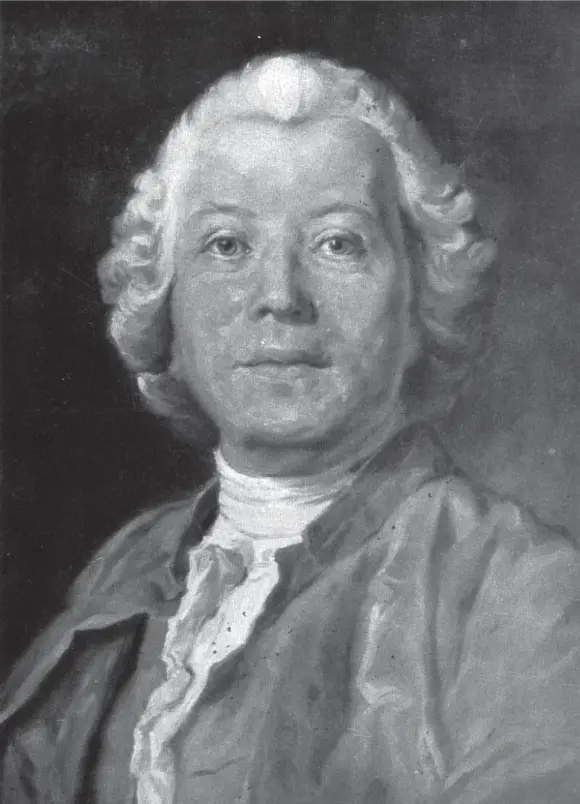

En estos años Gluck trabó amistad con el libretista italiano Raniero de Calzabigi (1714-1795), que había leído el ensayo de Algarotti sobre los excesos vocales de la ópera italiana, y estaba decidido a llevar a cabo una reforma del género operístico: en realidad no era sino abandonar los esquemas del barroco para adoptar los del neoclasicismo en un momento en que todo el mundo estaba redescubriendo la sobriedad del mundo clásico después del descubrimiento de las ruinas de Pompeia y Ercolano (1748). Gluck se asoció a esta idea, que implicaba la eliminación de las típicas y grandilocuentes arias da capo, suprimía, de paso, los largos y aburridos recitativos con bajo continuo (clave y violoncelo), y los reemplazaba por recitativos «acompañados», es decir, con la orquesta al completo; eliminaba a los castrati y sus abusos ornamentales en la línea vocal de las óperas, y daba un relieve especial a la veracidad de los argumentos, concebidos como verdaderos dramas de la Antigüedad clásica, a fin de producir en el espectador la admiración y el respeto ante los antiguos monumentos literarios del pasado, revividos por su música y convertidos en dramas musicales.

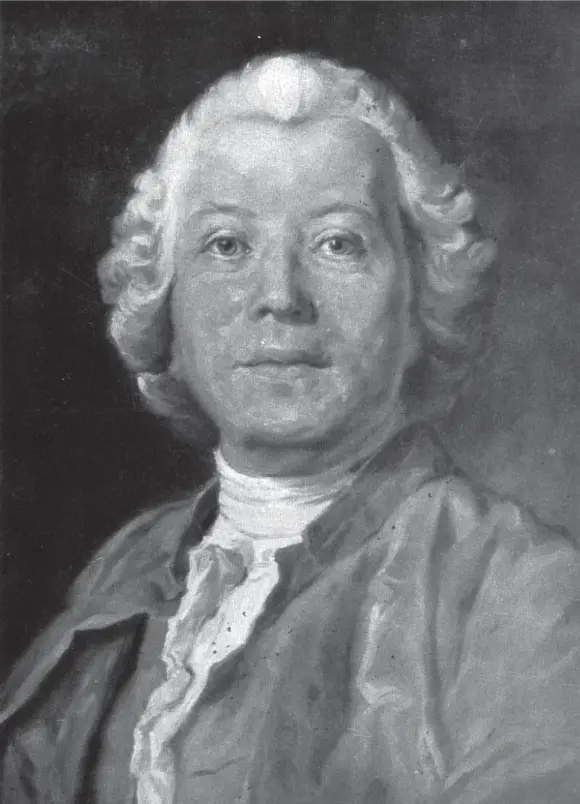

Retrato de Christoph Willibald Gluck (1714-1787).

Su primera ópera «de la reforma» fue, en 1762, Orfeo ed Euridice , estrenada como ópera de cámara con cierto éxito en el teatro de la corte de Viena en presencia de la emperatriz María Teresa y su esposo. Gustó bastante, pero el sentido de la reforma no fue bien entendido por el público y Gluck y Calzabigi emprendieron una segunda ópera, Alceste (1767), mucho más ambiciosa, y en cuya partitura Gluck publicó un prólogo, verdadero y primer manifiesto de un compositor en torno de una obra musical, explicando los objetivos de la reforma y atribuyendo modestamente el mérito a Calzabigi. Con un tercer intento, Paride ed Elena (1770), culminó la labor conjunta de Gluck y Calzabigi, pero estaba muy claro que en Italia, sobre todo, el sentido de la reforma no cuajaba, y en algunas de sus óperas, sobre todo en Orfeo , los empresarios y músicos de las compañías operísticas al uso añadían arias da capo para redondear «el efecto» de estas austeras obras.

Representación de la ópera Orfeo ed Euridice , de Gluck. (Producción de J. P. Ponnelle, con Ruza Baldani en el papel principal, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 1983.)

Convencido Gluck de que el verdadero sentido de la «reforma operística» sólo podía ser apreciado por el público francés, alejado de las tradiciones italianas, se trasladó a París, donde apeló a su antigua alumna María Antonieta, quien era ahora «delfina» de Francia, por su boda con Luis XVI. Gracias a ella, Gluck logró que se le abrieran las difíciles puertas de la Ópera, cuyos regentes se consideraban depositarios de las reglas que tenía la institución como Academia Real de Música. Con el apoyo de María Antonieta, Gluck pudo estrenar en 1774 la ópera Iphigénie en Aulide , que la «delfina» aplaudió ostensiblemente, impulsando la aprobación del público a su favor.

Poco después, fallecido Luis XV y convertida ya en reina de Francia, continuó apoyando a Gluck, que logró estrenar su nueva versión de Orfeo ed Euridice (agosto de 1774, Orphée, en francés), con la que obtuvo el beneplácito definitivo del público, ya que el castrato que por imperativos del teatro de corte vienés había tenido que utilizar en 1762 fue sustituido por un tenor de tesitura muy alta.

De esta forma Gluck se convirtió en el estandarte de los partidarios de la ópera francesa, en contra de los partidarios de la ópera italiana. Estos últimos animaron al compositor italiano Niccolò Piccinni a viajar a París, a fines de 1776, donde, contra su voluntad, se convirtió en bandera de la «facción» italianista («Guerra de Gluckistas y Piccinnistas»). Finalmente, Piccinni aceptó el reto de componer una ópera, compitiendo con Gluck, sobre el tema de Iphigénie en Tauride . Gluck fue más rápido que su rival y presentó su ópera en la Opéra de París (primavera de 1779) con gran éxito. En este título la austeridad de la reforma gluckiana-calzabigiana alcanza el más alto nivel de pureza y concentración, con arias cortas, escenas corales, recitativos y ceremonias griegas «auténticas», sin olvidar el preceptivo ballet.

Pero en su ópera siguiente, Echo et Narcisse (1779) Gluck cosechó un fracaso, y un leve ataque de apoplejía lo decidió a regresar a Viena, cerrando así su etapa parisién. En Viena cultivaría la amistad de Mozart, en cuyas primeras óperas influyó bastante. Una repetición de su apoplejía puso fin a su vida. La influencia de Gluck sería más poderosa sobre los compositores italianos arraigados en París, empezando por el rival de Mozart, Antonio Salieri (1750-1825), cuya ópera Les Danaïdes (1784) fue presentada bajo el nombre de Gluck; una vez obtenido el triunfo, se reveló el secreto de su verdadero autor. Con el tiempo la influencia gluckiana se haría sentir en Luigi Cherubini (1760-1842) y Gasparo Spontini (1774-1851) y, a través de éstos, llegaría a influir sobre los contenidos de la ópera italiana y cambiarlos, como veremos.

XVIII. LA ÚLTIMA Y BRILLANTE ETAPA DE LA LLAMADA «ESCUELA NAPOLITANA»

Al margen de estos hechos, a partir de 1760 se había ido desarrollando un nuevo grupo de compositores napolitanos que tuvo un considerable eco en toda Europa, más por el enfoque de sus óperas bufas que por sus óperas serias, que también escribieron en relativa abundancia.

Pero lo más notable de estos autores fue su visión cada vez más destacada y enriquecida del género bufo. El proceso empezó con el ya citado Niccolò Piccinni (1728-1800), en cuyas óperas bufas se recoge el cambio de sensibilidad artística propia de la era del Rococó, que en el terreno del arte de los sonidos recibe el nombre de «música galante». Basada en la transparencia, la elegancia, la atención especial a la melodía, dejando en un segundo plano la armonía y el contrapunto, la labor de Piccinni y de los restantes autores del grupo que citaremos a continuación, consistió en acercar lentamente el género bufo al serio, introduciendo en el primero muchos elementos que le daban a la ópera bufa una categoría teatral y musical superior a la de los primeros tiempos. Se percibe un cuidado especial en la selección de las voces de los principales personajes, asimilables a las voces «serias» (especialmente los tenores y las sopranos), en contraste con las siempre importantes voces «bufas» (bajos y barítonos, poco diferenciados todavía). Otro elemento importante es el carácter emocional — sentimental , se diría, a partir de los años 1760— de las narraciones teatrales, bajo la influencia de las novelas «para llorar» (la novela larmoyante iniciada hacia 1750 por la Pamela , de Samuel Richardson). Precisamente Piccinni lanzó esta moda al adaptar a ópera la famosa novela, convertida así en La Cecchina, ossia La buona figliuola (1760) cuyo éxito fue tan extenso en toda Europa que influyó incluso en las modas y los peinados de las damas, que lloraban «elegantemente» ante las desgracias de la pobre Cecchina, expulsada de su trabajo por una mal informada marquesa. La Cecchina se iba llorando, no sin cantar un aria conmovedora (en cuya melodía se inspiraría el astuto Gluck para su aria final de su Orfeo ). Al final —la época «feliz» del Rococó difícilmente aceptaba finales tristes— se descubría el origen noble de la Cecchina, que podía así casarse con el hermano de la marquesa. Pero quedaba la historia a punto para una segunda parte: La buona figliuola maritata (1762), que también recorrió Europa en triunfo, y donde se narraban nuevas peripecias de la ingenua muchacha.

Читать дальше