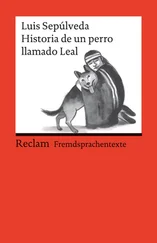

Escena de la única representación en España de Le Devin du village (1752), obra de Jean-Jacques Rousseau. (Sala Toldrà, Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, 1990.)

Estas ideas teatrales fueron seguidas también por Antoine Dauvergne (1713-1797), cuya ópera cómica Les Troqueurs (1753) lleva recitativo a la italiana en lugar del tradicional diálogo hablado francés. Otros autores, como François-André Philidor (1726-1795), siguieron brillantemente su ejemplo.

Uno puede preguntarse cómo era posible que las cuestiones relativas a la ópera apasionasen de tal modo a los particulares como para emprender la publicación, a su propia costa, de encendidos opúsculos en defensa de una postura u otra. Pero hay que tener presente que en estos años el género operístico era el máximo exponente del mundo del espectáculo, con una trascendencia que hoy no nos resulta fácil de imaginar.

El gran creador operístico francés del siglo XVIII: Rameau

El mundo musical francés giraba sólo parcialmente en torno de la ópera: muchos compositores dedicaban sus esfuerzos al género muy popular de la suite y dedicando una gran cantidad de obras a las piezas para clavecín, entonces género predilecto en muchos salones parisienses. Fue un género en el que sobresalió el compositor de Dijon, Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Dedicado a su Traité de l’Harmonie (1722) y a sus libros de piezas para clavecín, Rameau no orientó su actividad hacia la ópera hasta los cincuenta años de edad. En 1733 estrenó su primer título: Hippolyte et Aricie (1733), y aunque mal acogido por algunos, el público le favoreció con el éxito, por lo que inició una serie de creaciones operísticas de gran calidad, como la ópera-ballet Les Indes galantes (1735), Castor et Pollux (1737), Dardanus (1739), Zaïs (1745), Naïs (1749, para celebrar la paz de Aquisgrán, del año anterior), Zoroastre (1749) y Les Paladins (1760), aparte de algunas otras óperas-ballet, como La Princesse de Navarre (1745). Rameau nunca entró en el género de la opéra-comique , pero dejó una divertida comedia lírica, Platée (1745).

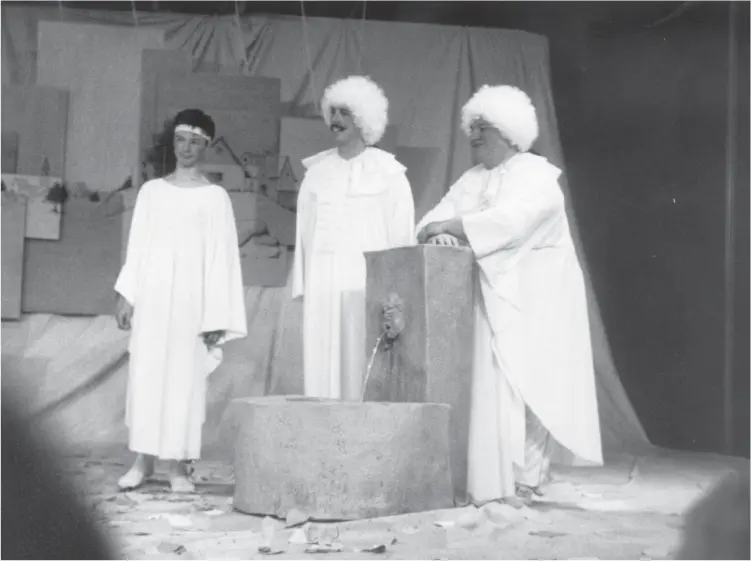

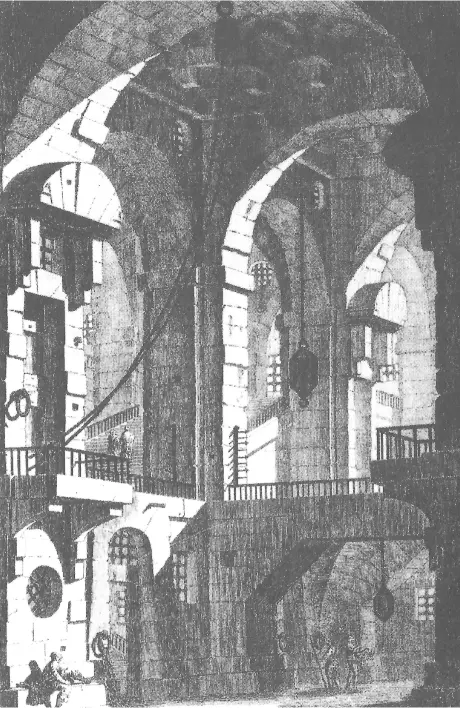

Grabado, por Machi, realizado a partir del diseño escénico para una representación de la ópera Dardaus, de Jean-Philippe Rameau, realizada en París, en 1760; el grabado alude, concretamente, al acto IV.

Con la vejez y la desaparición de Rameau pareció haberse ido fundiendo el ideal de la ópera francesa, pero la llegada de Gluck a París (1774) le dio nueva vida, y un nuevo motivo de querellas. Como veremos en su lugar, el concepto de ópera francesa fue defendido por Gluck frente al asedio del género italiano, defendido tenazmente por los cada vez más numerosos partidarios del género foráneo.

No se puede desconocer la importancia histórica de las creaciones de Rameau, pero lo cierto es que ni su influencia ni su presencia escénica después de su muerte contribuyeron a su conocimiento, y la reposición de sus óperas, incluso después del «revival» barroco de fines del siglo XX, sigue siendo bastante modesta y se ha dado en pocos teatros europeos. En España ha transcurrido todo el siglo XX sin ningún estreno escénico de sus óperas, que nunca se habían visto tampoco en su propia época.

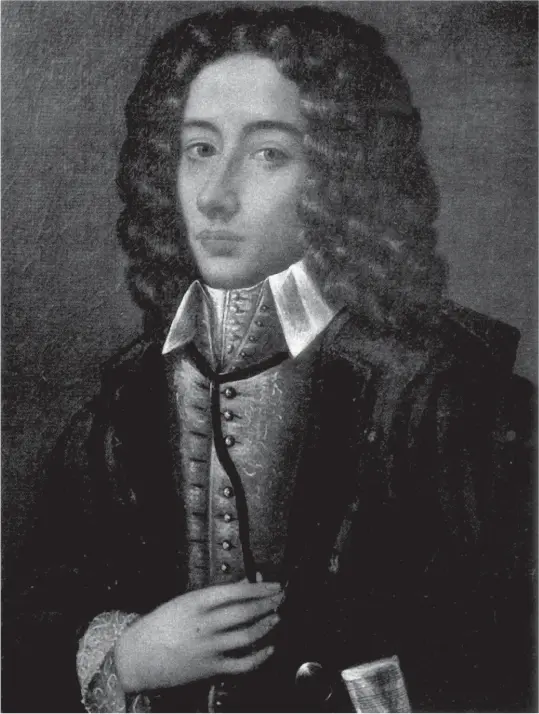

XV. FLORECIMIENTO DE LA ESCUELA NAPOLITANA

Mientras tanto en Italia, si Alessandro Scarlatti era un compositor que todavía tenía un pie en los procedimientos operísticos del siglo XVII, con el otro en la modernidad dieciochesca, la nueva generación de compositores napolitanos puede decirse que florece con la aparición del joven y enfermizo compositor Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), quien se distinguió no sólo por sus excelentes piezas religiosas (en las que se aproxima al estilo galante y usa una vocalidad netamente operística), sino también por sus óperas, especialmente por la extensa pieza bufa Lo frate ‘nnamurato (1732). También escribió óperas serias, como Il prigioniero superbo (1733) e Il Flaminio (1735), que han sido repuestas en estos últimos años, aunque no muy difundidas todavía. Pero la pieza que dio un lugar a Pergolesi en la historia de la ópera fue un intermezzo cómico, titulado La serva padrona , escrito en 1733 en dos partes, para situarlas como pieza cómica para ser representada en los entreactos de la ya citada Il prigioniero superbo .

La serva padrona sobrevivió muchos años como pieza de repertorio; la encontramos en Barcelona en 1750 y en París en 1746 y 1752; en esta última ocasión, su éxito inmenso dio pie a una viva controversia en pro y en contra de la ópera italiana comparada con la francesa, la llamada «Querelle des bouffons», antes citada.

Pergolesi murió tuberculoso a los veintiséis años de edad, y dejó truncada una carrera operística que habría podido ser ejemplar. Dejó todavía otro intermezzo menos divulgado, pero también gracioso: Livietta e Tracollo (1733).

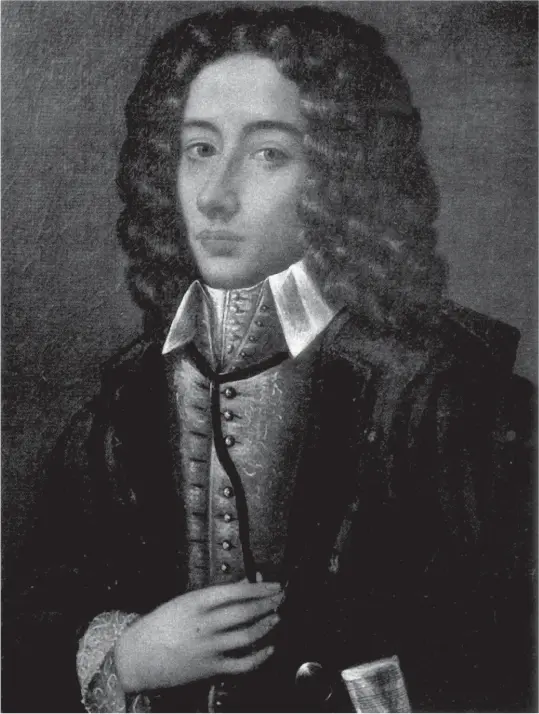

Retrato de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

El intermezzo y la opera buffa

Hay que advertir, a raíz de lo que se ha dicho sobre la producción de Pergolesi, que desde el principio del siglo XVIII cuando menos, se había introducido en Nápoles la costumbre de dividir el género operístico en piezas de carácter bufo (opera buffa) y otras de carácter totalmente serio (opera seria) . Esta división se había hecho imprescindible puesto que los libretistas «de calidad» rechazaban, como se ha dicho, poner en escena personajes cómicos que rompieran esa «unidad de acción» exigidas por las normas del teatro clásico a la que todos les parecía deber obedecer.

Pero a los empresarios este sistema, en los primeros años, no les convenía, pues había un contingente de público sencillo, no ilustrado, al cual las historias de la Antigüedad clásica y de la mitología no ofrecían ningún aliciente. Este público quería reír de las chanzas groseras e incluso, a veces, algo subidas de tono de los personajes bufos de las óperas, y como pagaba su entrada con «dinero fresco», a diario, no era cuestión de prescindir de él. Por ello en las óperas serias, en los primeros años del siglo XVIII, se había introducido la costumbre de intermediar las óperas serias con intermezzi cómicos, pequeñas farsas en dos breves actos, que se colocaban en los entreactos.

El lector de hoy difícilmente comprenderá que se pudiera intermediar una ópera con dos actos de una pieza bufa totalmente diferente, justo en el tiempo del «descanso». Pero hay que advertir que en la época el descanso era sólo para cantantes y músicos: el público que asistía a los teatros de ópera no lo necesitaba, porque no estaba cansado. No asistía al teatro de ópera de la manera rígida que solemos adoptar cuando hoy en día vamos, de modo poco frecuente, a la ópera. El público hablaba, comía, bebía, fumaba, entraba, salía, cerraba tratos comerciales o tal vez amorosos, reía, chismorreaba, visitaba amigos y a lo mejor iba un buen rato a tomar un refresco o a jugar (casi todos los teatros de ópera eran, además, casinos con juegos de azar). Llegado el intermedio, bueno era ver las excentricidades y bromas de los cantantes bufos, que ahora, desterrados de las funciones serias, reservaban sus mejores chistes y gracias para estos intermezzi . No eran los grandes castrati ni las famosas prime donne , ni siquiera las seconde donne, los que cantaban en estos actos bufos, sino los cantantes hábiles en estos roles (en muchos de los cuales se aprecia la tradición teatral de la antigua commedia dell’arte). En los primeros años, hasta mediados del siglo XVIII, los personajes bufos solían cantar en el dialecto napolitano, quedando el toscano para la gente más «fina». En los papeles bufos brillaban los barítonos y los bajos que nadie quería escuchar en las óperas serias, y también las sopranos graciosas y los jóvenes y tal vez todavía inexpertos tenores. Primaban las piezas sencillas, de poca envergadura, y en las que se situaba la acción en la época del mismo espectador, es decir, una acción contemporánea, con alusiones a costumbres, modas, defectos de la sociedad del momento, centrados estos defectos en las figuras bufas por excelencia: los bajos que cantaban papeles de padres regañones y tiránicos, viejos galanes que pretendían casarse con jovencitas más o menos desobedientes a sus padres, puesto que estaban enamoradas de un joven que al final solía ser de buena familia, tal vez noble. También era esencial la presencia de un criado astuto, que se ponía al servicio del galán joven, mientras la criadita astuta de la muchacha conspiraba con ésta para burlar al padre y al vetusto pretendiente. Salvo casos especiales, los castrati no intervenían en este tipo de óperas.

Читать дальше