Wir haben viel über Technologie als wichtigsten Treiber der Transformation gesprochen. Das ist richtig. Aber er wird begleitet von

—völlig neuen Geschäftsmodellen – Abomodelle (Netflix), Pay per Use (Carsharing), Peer to Peer (Umgehen eines Zwischenhändlers) usw.

—der Disruption von Märkten – die Beispiele kennen wir alle. YouTube und Netflix gegen lineares Fernsehen, Airbnb gegen Hilton, Amazon gegen den Einzelhandel. Clayton Christensen, Autor des Bestsellers The Innovators Dilemma, fasst es so zusammen: »Disruptoren sind nicht einfach nur Wettbewerber. Sie betreten nicht einen bestehenden Markt. Sie erzeugen einen neuen und beherrschen diesen, weil sie ihn erfunden haben.«

—den Plattformen – Alibaba, Amazon, Delivery Hero, Facebook, LinkedIn, Skype, Spotify, Uber usw. Viele der marktführenden Unternehmen haben kaum bis keine Investitionskosten. Das kennen wir in Deutschland fast überhaupt nicht. Unser Modell funktioniert in der Regel getreu dem Motto: Hohe Investitionskosten, geringe Gewinnmargen. Plattformen funktionieren genau andersherum. Und in der Regel bilden sie – zumindest regionale – Monopole. Oder kennen Sie die nächstplatzierten Wettbewerber der oben genannten? Andersherum fragen Sie sich, ob Sie die Wettbewerber von EnBW kennen? Oder von BMW? Oder von Edeka?

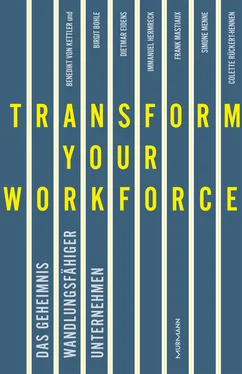

Workforce

Wie bereits schon mehrfach betont, auch die ausgeklügeltsten unternehmerischen Transformationsstrategien können nur dann realisiert werden und Früchte tragen, wenn sich der Blick ebenso konsequent und zielgerichtet – und rechtzeitig! – auf die Mitarbeiter*innen des Unternehmens richtet. Wie auch EnBW-Chef Frank Mastiaux für sein Unternehmen festgestellt hat: »Die beste Strategie nützt gar nichts, wenn Sie nicht die Leute haben, die diese Strategie auch umsetzen können.« Und das angesichts der Tatsache, dass es mit den begehrten Talenten nicht mehr wie ehedem zum Allerbesten steht, als noch Kohorten von gut ausgebildeten Jungen der Babyboomer-Generation den Personalverantwortlichen der Unternehmen sozusagen die Türen einrannten. Heute hingegen ist vieles sehr anders geworden. Mastiaux darf sich da mit dem mehr als unerschrockenen und risikobereiten Unternehmer Elon Musk in bester Gesellschaft wähnen: »Biggest concern? To get enough humans.«

Aber nicht nur Elon Musk steht vor einem Problem, Millionen seiner Mitunternehmer weltweit sehen sich ebenfalls mit der Frage konfrontiert: Woher die Talente nehmen, wenn es schon aus demografischen Gründen immer weniger davon gibt? Bereits im Jahr 2035 werden 20 Prozent der Weltbevölkerung 65 Jahre alt und älter sein, womit sich der Anteil der Alten gegenüber heute dann verdoppelt hätte. Und die Jungen werden weniger.

Je gefragter die High Potentials dieser Welt sind, desto anspruchsvoller können sie sein und sind es auch bereits heute. Irgendwelche Strategien der Unternehmen, die um sie buhlen, interessieren sie nur halb so viel, wichtig ist ihnen dafür deren Werteorientierung und die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit für das Unternehmen. »Culture eats strategy for breakfast«, sagte schon der namhafte Managementvordenker Peter F. Drucker und meinte damit, dass, wenn die Kultur eines Unternehmens der Strategie im Weg steht, die Umsetzung schwer bis unmöglich wird.

Dazu kommt sehr wahrscheinlich ein bevorstehender massiver Skill-Mismatch: 60 Prozent der Kompetenzen, die wir in den nächsten zehn Jahren brauchen werden, gibt es heute noch gar nicht. Das behaupten jedenfalls der schwedische Ökonom Carl Benedikt Frey und der Informatiker Michael Osborne in ihrer 72-seitigen Studie »The Future of Employment« aus dem Jahr 2013, die weltweit Beachtung fand.

Schließlich will ich auch die Themen Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit und Klimawandel in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Diese Themen berühren ja nicht nur die Einstellungen und die gestiegenen Anforderungen junger Talente an die Wertorientierung ihrer Arbeitgeber, sondern unmittelbar auch Produktgestaltung und Konsumverhalten, ob es nun Autos, Reisen, Fliegen oder die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten betrifft. Auch darauf müssen sich Unternehmen zunehmend einstellen.

In Deutschland haben wir es mit zwei wesentlichen Entwicklungen zu tun: Es gehen massiv Jobs verloren: Das Institut für Berufs- und Arbeitsmarktforschung errechnet schon 2018 ein theoretisches Substituierbarkeitspotenzial von rund 39 Prozent für die deutsche Wirtschaft. Das heißt, dass weit mehr als ein Drittel aller Tätigkeiten schon heute von Technologie übernommen werden kann. Schon zu Beginn hatten wir beeindruckende Zahlen vermerkt: In Deutschland könnten neun Millionen bestehender Jobs bis 2030 aufgrund von Automatisierung wegfallen. Gleichzeitig könnten im gleichen Zeitraum rund zehn Millionen neue Jobs entstehen, von denen wir heute vielfach noch nicht einmal wissen, dass es sie dereinst geben wird.

Zudem ergänzt Technologie menschliche Arbeit oder ersetzt sie in immer mehr Bereichen sogar komplett.

Ein paar praktische Beispiele: Wenn zum Beispiel der Autohersteller BMW Elektroautos bauen will, braucht das Unternehmen Ingenieure, die etwas von Batterietechnik verstehen und das Betriebssystem eines Elektroautos entwickeln können. Aber es braucht sicher signifikant weniger Ingenieure, die wie bisher ausschließlich Verbrennermotoren immer weiter optimieren.

Wenn eine Versicherung die Schadensbearbeitung oder Versicherungsrisiken künftig durch Algorithmen erledigen lässt, braucht es Menschen, die nicht mehr die eigentliche Bewertung oder Bearbeitung erledigen, sondern die dafür Algorithmen bauen und weiterentwickeln und die nur noch die wenigen komplexen Fälle persönlich bearbeiten.

Weitere konkrete Beispiele gibt es unzählige. So nutzte zum Beispiel der Zahlungsabwickler PayPal zuletzt im Kundenservice bei mehr als der Hälfte der Anfragen Chatbots. Bei YouTube übernimmt Software zunehmend die Kontrolle der Inhalte auf ihre Unbedenklichkeit. Die US-Supermarktkette Walmart lässt Roboter die Böden putzen, und die Burger-Kette McDonald’s testet Maschinen, die kochen und kellnern können.

»The next big thing is education«

Das Weltwirtschaftsforum WEF prognostiziert mit Bezug auf eine OECD-Studie eine »global reskilling revolution« und geht davon aus, dass bis 2030 eine Milliarde Menschen umqualifiziert werden müssen, um am Arbeitsmarkt noch zu bestehen. Das entspricht fast einem Drittel aller weltweit existierenden Jobs. Bis 2022 sollen sich gar 42 Prozent der Kompetenzen in bestehenden Jobs verändern. Und auch das WEF gelangt ergänzend zu dem Ergebnis, dass auch die künftigen Jobs von 65 Prozent aller heutigen Schulkinder erst entstehen werden.

Aber es werden nicht nur »Hightech-Qualifikationen« sein, die künftig gebraucht werden, sondern insbesondere auch überfachliche Qualifikationen. Keine reine Vermittlung von Wissen mit immer kürzerer Halbwertszeit, sondern die Fähigkeit zu Kooperation, Kreativität und Problemlösung stehen daher im Mittelpunkt von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. Auch das sah Management-Papst Peter F. Drucker schon vor vielen Jahren weitsichtig voraus: »The only skill that will be important in the 21st century is the skill of learning new skills. Everything else will become obsolete over time.« Ebenso war Apple-Gründer Steve Jobs davon überzeugt: »The next big thing is education.«

Ein Motto, das sich inzwischen viele Unternehmen zu eigen gemacht haben. So hat etwa der Autozulieferer Continental mit dem CITT (Continental Institute of Technology and Transformation) eine Institution geschaffen, um Experten für Verbrennungsmotoren zu Elektroingenieuren umzuqualifizieren.

Volkswagen gründete die »Fakultät 73«, wo inzwischen im zweiten Jahrgang VW-Mitarbeiter zu Softwareentwicklern ausgebildet werden.

AT&T, global größter Telcokonzern, investiert eine Milliarde Dollar ins Reskilling von 100 000 Mitarbeitern.

Читать дальше