Los perfeccionistas

TURNER NOEMA

Los

perfeccionistas

Cómo la precisión creó

el mundo moderno

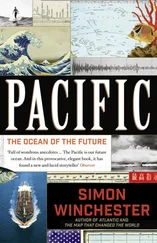

Simon Winchester

traducción de Joaquín Díez-Canedo

Título:

Los perfeccionistas. Cómo la precisión creó el mundo moderno

© Simon Winchester, 2021

Edición original:

The Perfectionists. How Precision Engineers Created The Modern Worl, HarperCollins, 2018

De esta edición:

© Turner Publicaciones SL, 2021

Diego de León, 30

28006 Madrid

www.turnerlibros.com

Primera edición: febrero de 2021

De la traducción:

© Joaquín Díez-Canedo, 2021

Diseño de la colección:

Enric Satué

Ilustración de cubierta:

Calibrador Vernier con engranaje de la rueda. © iStock

Las imágenes incluidas en el libro son de dominio público, excepto la del micrómetro de Maudslay (p. 83), cortesía de la Science Museum Group Collection, y el diagrama de la fractura del tubo del vuelo de Qantas (p. 204), cortesía del Australian Transport Safety Bureau.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con

la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN: 978-84-18428-36-4

EISBN: 978-84-18428-27-2

DL: M-30530-2020

Impreso en España

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:

turner@turnerlibros.com

Para Setsuko

Y en recuerdo de mi padre, Bernard Austin William Winchester (1921-2011), hombre muy meticuloso

Al momento de estar leyendo las páginas que siguen, podría ser provechoso tener en mente estos breves fragmentos del escritor Lewis Mumford (1895-1990):

Hoy el ciclo de la máquina se aproxima a su término. Mucho ha aprendido el hombre de la férrea disciplina y el ingenioso y decidido dominio de lo que es prácticamente posible con que la máquina nos ha provisto en los últimos tres siglos; pero no podemos permanecer en el mundo de las máquinas como no podríamos habitar con éxito en la superficie desierta de la Luna.

la cultura de las ciudades (1938)

Debemos conceder el mismo peso a provocar emociones y a la expresión de valores morales y estéticos que damos hoy a la ciencia, a la inventiva, a la organización práctica. Lo uno es impotente sin lo otro.

values for survival [valores para la sobrevivencia] (1946)

Olvídense del maldito automóvil y construyan las ciudades para albergar amigos y enamorados.

my works and days [mis trabajos y mis días] (1979)

ÍNDICE

prólogo

i estrellas, segundos, cilindros y vapor

ii extremadamente plano e increíblemente próximo

iii un arma en cada hogar, un reloj en cada cabaña

iv en el umbral de un mundo más perfecto

v la irresistible tentación de la carretera

vi precisión y peligro a diez kilómetros de altura

vii una estrella, un píxel

viii ¿dónde estoy y qué hora es?

ix escurrirse más allá de las fronteras

x la necesidad de buscar un equilibrio

epílogo. La medida de todas las cosas

agradecimientos

bibliografía

prólogo

El fin de la ciencia no es abrir la puerta al conocimiento infinito, sino fijar un límite al error infinito.

bertolt brecht, vida de galileo (1939)

Estábamos por sentarnos a cenar cuando mi padre, con un guiño cómplice, dijo que tenía algo que mostrarme. Abrió su portafolios y de él extrajo una caja de madera grande y evidentemente pesada.

Era una tarde de invierno londinense de mediados de los cincuenta, seguramente penosa, fría y envuelta en un esmog amarillento. Yo tendría unos diez años y había llegado a casa de la escuela donde me hallaba interno para pasar las vacaciones de Navidad. Mi padre acababa de regresar de su fábrica en el norte de Londres, sacudiéndose copos de la gris nevisca industrial de los hombros de su abrigo de oficial del ejército. Estaba de pie delante de la estufa de carbón para calentarse, con la pipa entre los dientes. Mi madre se atareaba en la cocina y pronto llevó al comedor lo que había preparado para cenar.

Pero primero estaba el asunto de la caja.

La recuerdo muy bien aún hoy, pasados más de sesenta años. Tenía unas diez pulgadas de ancho y tres de altura, más o menos del tamaño de una lata de galletas. Era claramente un objeto de cierta calidad, de madera de encino barnizada, en el que se advertían el uso y el cuidado. En la tapa, sobre una placa de latón, estaba grabado el nombre y el tratamiento de mi padre, “b. a. w. winchester esq.”. Igual que en el estuche de madera de pino –mucho más humilde– donde yo guardaba mis lápices de colores, la tapa estaba asegurada con un pequeño broche de metal y tenía una muesca que permitía abrirla con un solo dedo.

Fue lo que hizo mi padre para descubrir el interior, forrado de grueso terciopelo rojo oscuro, con una serie de concavidades o ranuras anchas. Bien sujetas dentro de las ranuras había un gran número de piezas de metal muy pulidas, algunas en forma de cubo, las más de prisma rectangular, como pequeñas tablillas, fichas de dominó o tejas. Pude ver que cada una tenía un número grabado en la cara superior. Casi todos incluían una coma decimal, como 0,175 o 0,735 o 1,300. Mi padre dejó cuidadosamente la caja en la mesa para encender su pipa; sobre aquellas más de cien piezas misteriosas brillaba el reflejo de las llamas de la estufa de carbón.

Tomó dos de las piezas más grandes y las puso sobre el mantel de lino. Mi madre, con la justificada sospecha de que, como muchas de las cosas que mi padre se traía del taller a casa para enseñarme, estarían cubiertas por una delgada película de aceite de maquinaria, dejó escapar una exclamación de fastidio y volvió corriendo a la cocina. Mi madre era una señora belga, de Gante, algo puntillosa, una mujer muy de su época, y por eso daba mucha importancia al hecho de que los manteles y las alfombras estuviesen siempre inmaculados.

Mi padre me acercó las piezas para que las mirara. Precisó que estaban hechas de acero inoxidable alto en carbón, o cuando menos de una aleación especial, con algo de cromo y quizá un poquitín de tungsteno que las hacía especialmente duras. No estaban imantadas en absoluto, añadió, y para demostrarlo acercó una a la otra sobre el mantel, dejando un visible rastro de aceite que enfadó aún más a mi madre. Estaba en lo cierto: las piezas de metal no mostraban ninguna inclinación por unirse ni por repelerse. Cógelas, me dijo, una en cada mano. Puse una en cada palma, como para medirlas. Eran pesadas y frías al tacto. Se sentían macizas y su exacta manufactura les otorgaba no poca belleza.

Mi padre cogió enseguida de nuevo las piezas y las volvió a poner sobre la mesa, una encima de la otra. Ahora, dijo, coge la de encima. Solo la de encima. Procedí según sus indicaciones y la cogí con una mano, pero resultó que, junto con la de encima, levanté también la otra.

Mi padre sonrió. Trata de separarlas, me dijo. Cogí la de abajo y tiré de ambas. No se movieron. Más fuerte, dijo. Lo intenté de nuevo. Nada. Ni el menor movimiento. Las dos piezas rectangulares parecían estar sólidamente unidas, como si las hubiesen pegado o soldado o se hubiesen convertido en una sola, porque ya no pude distinguir la línea donde terminaba una y comenzaba la otra. Parecía como si una de las piezas de acero se hubiese fundido en la estructura de la otra. Seguí intentando separarlas una y otra vez.

Читать дальше