In der bildenden Kunst werden manchmal die Werke von Jean-Michel Basquiat (1960–1988) – der vielleicht erste schwarze Künstler, der in der weiß dominierten Kunstwelt den Durchbruch schaffte – als frühe Beispiele für Afrofuturismus angesehen. Dies mag daran liegen, dass er in seinen Bildern teilweise afrikanische Volkskunst mit den verschiedensten Techniken und Themen der modernen Welt verband. Wie so oft sollte man aber vorsichtig damit sein, Künstler für bestimmte Bewegungen zu vereinnahmen. Im Falle von Basquiat bedeutet aufgrund seiner immensen Vielseitigkeit und der nicht minder großen Vielfalt seiner Werke eine derartige Vereinnahmung eine große Versuchung. Andere heutige bildende Künstler, die oft in die Nähe des Afrofuturismus gerückt werden, sind beispielsweise der Graffitikünstler und Rapper Rammellzee, der Fotograf Renée Cox und die experimentierfreudige Wangechi Mutu, die mit Rauminstallationen und Collagen bekannt wurde.

Manchmal werden Werke afrikanischer Autoren und Künstler, die zur SF oder auch zur Phantastik gezählt werden können, automatisch dem Afrofuturismus zugeschlagen. Dies ist in manchen Fällen sicher nicht falsch, jedoch sollte man bedenken, dass afrikanische Literaturen und Kunstformen eigenständige Traditionen haben und die Lebenswirklichkeiten ihrer Vertreter*innen nicht mit denen von Menschen mit afrikanischem Hintergrund gleichzusetzen sind, die ihren Lebensmittelpunkt in westlich geprägten Ländern haben. Dennoch konzentrieren sich viele Afrikaner*innen, die auf dem Kontinent oder in der Diaspora leben, auf zumindest dem Afrofuturismus »verwandte« Themen, wurden und werden sie doch mit ähnlichen historischen und gegenwärtigen Problemen wie Afroamerikaner*innen konfrontiert. Dazu zählen etwa versteckter und offener Rassismus, die Folgen der Kolonialherrschaft durch die Europäer sowie moderne Formen der Abhängigkeit durch nichtafrikanische Mächte, aber auch das afrikanische kulturelle Erbe und alternative Zukunftsmodelle.

Im Grunde erscheint es mir nicht allzu wichtig, den Begriff »Afrofuturismus« aufs Genaueste auszuloten und zu ergründen. Obwohl sicherlich einige »typische« Motive und Stilmittel zu finden sind, die seine eigenständige Ästhetik und seine thematische Brisanz ausmachen, handelt es sich um ein kulturelles und gesellschaftspolitisches Phänomen, das sich einer allzu strikten Einordnung oder gar einer genauen Definition entzieht. Das soll allerdings nicht heißen, dass Diskussionen und wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema zu nichts führen – gerade sie sind wichtig, um die historisch gewachsenen gesellschaftlichen und politischen Hintergründe sowie die künstlerischen Ausformungen des Afrofuturismus besser verstehen zu können.

Abgesehen davon lohnt sich natürlich gerade für an SF und Phantastik interessierte Menschen die Beschäftigung mit den Werken des Afrofuturismus, bieten sie doch sehr oft ungewohnte und bereichernde Sichtweisen auf unsere Welt.

[1]Ich benutze diesen oft als problematisch empfundenen Begriff, da er auch von Afroamerikanern selbst verwendet wird.

[2]In der Anthologie Dark Matter, herausgegeben von Sheree R. Thomas, 2000.

Hardy Kettlitz

KAPSEL: Chinesische Science Fiction

Interview mit Lukas Dubro (Herausgeber) und Felix Meyer zu Venne (Chefredakteur)

KAPSEL ist das erste Magazin in Deutschland, das sich ausschließlich mit chinesischer Science Fiction beschäftigt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen bzw. was war der Auslöser dafür, dass ihr das Magazin herausgeben wolltet?

LUKAS: Als wir mit KAPSEL angefangen haben, gab es keine einzige der vielen Science-Fiction-Erzählungen, die gerade in China geschrieben werden, auf Deutsch. Erst ein halbes Jahr bevor die erste Ausgabe erschien, veröffentlichte der Heyne Verlag Die drei Sonnen von Liu Cixin. Dabei gibt es dort so viel mehr gute Stoffe.

FELIX: Aber wir wollten die Geschichten nicht einfach nur übersetzen, sondern auch Leser für sie begeistern, die noch nie SF gelesen haben oder wenig über China wissen. Deshalb widmen wir eine Ausgabe je einer Erzählung und geben der Diskussion darüber viel Platz. Es gibt also den Gossip gleich dazu.

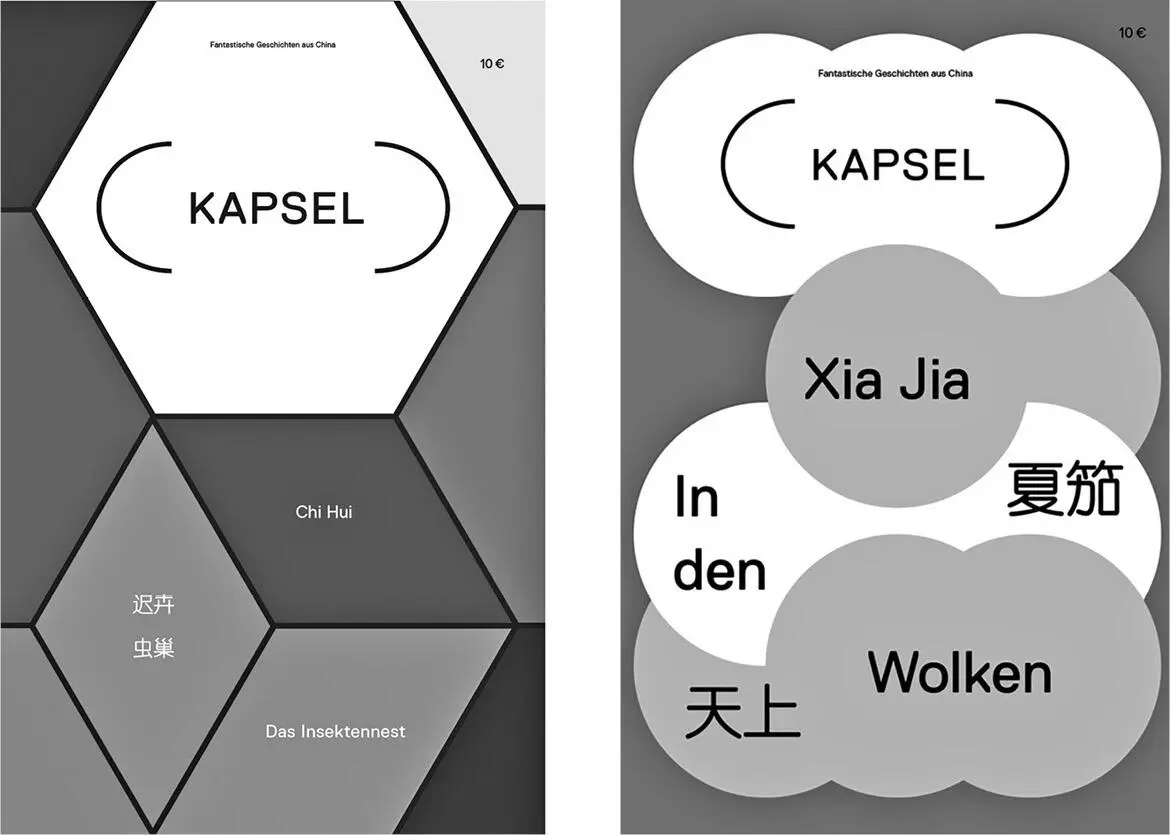

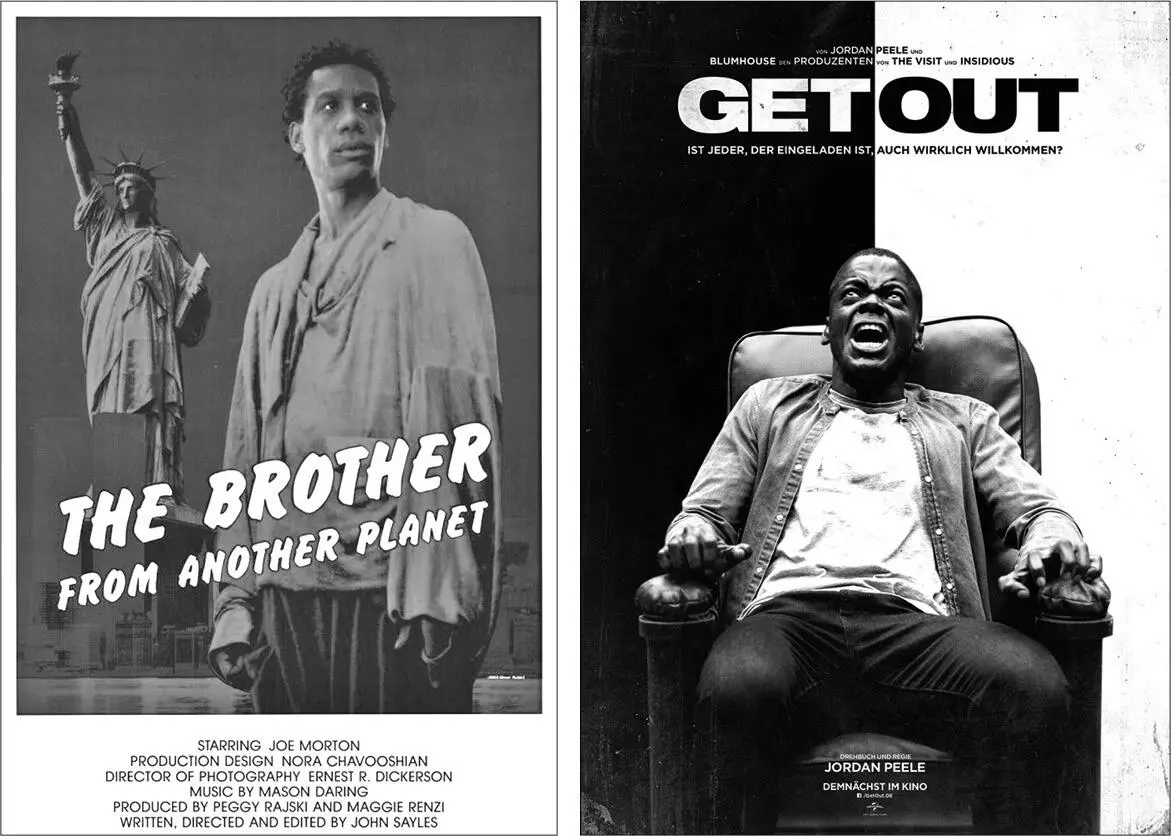

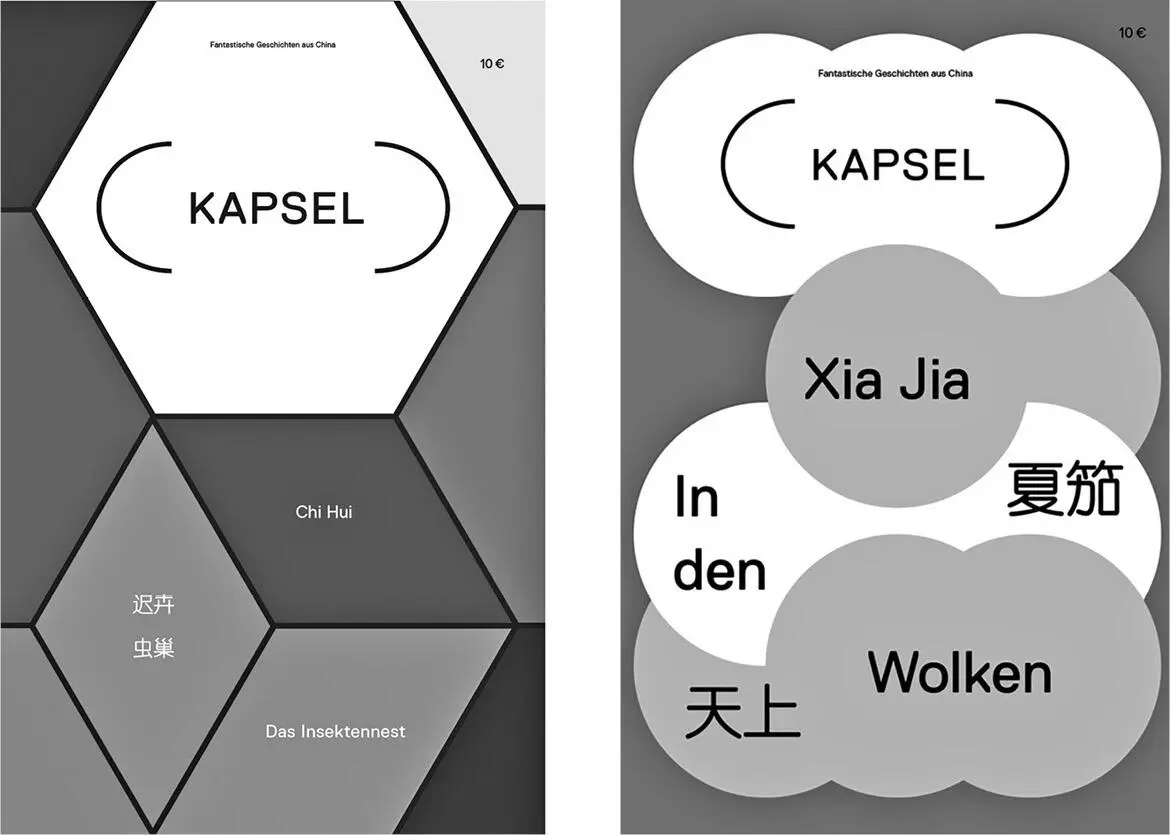

Die ersten beiden Ausgaben des Magazins im Frühwerk Verlag. Covergestaltung: Marius Wenker

Wie habt ihr den Kontakt zu den Autoren hergestellt?

LUKAS: Für die erste Ausgabe haben wir im Internet einen Hilferuf abgesetzt. Damals waren wir auf der Suche nach einer Utopie. Gemeldet hat sich ein Science-Fiction-Fan aus Schanghai. Sie gab uns Chi Huis Chat-Namen. Inzwischen sind wir mit vielen der Autorinnen und Autoren befreundet. Felix ist regelmäßig in China.

FELIX: Ja, genau, ich bin jedes Jahr mehrmals dort, treffe dann viele Autoren, Verleger und engagierte Fans und besuche alle möglichen Veranstaltungen. Mittlerweile weiß ich genau, wen ich wo antreffen kann, und plane die Etappen meiner Reisen entsprechend. So konnte ich in den vergangenen Jahren mit vielen Autoren und Größen der Szene über KAPSEL sprechen. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich auf Veranstaltungen in China mit Autoren ins Gespräch komme, die ich vorher noch nie persönlich getroffen habe, und sie dann plötzlich sagen: »Ach, du bist der von der Zeitung aus Deutschland!«

LUKAS: Im Kunsthaus Acud in Berlin veranstalten wir eine Reihe, zu der wir die Autoren, die wir in dem Magazin präsentiert haben, nach Berlin einladen. Dort diskutieren sie mit Künstlern und Wissenschaftlern aus der Stadt über Zukunftsfragen. Was können wir tun, um unsere Welt besser zu machen? Welche Chancen birgt künstliche Intelligenz? Auch Chi Hui holten wir nach Deutschland und waren mit ihr auf der Frankfurter Buchmesse. Es war ein toller Moment, als sie auf einmal in der riesigen Messehalle vor uns stand. Schließlich hatte damals alles im Chatroom begonnen. Super war auch der lange Spaziergang mit Jiang Bo durch Berlin!

Wie umfangreich ist der chinesische SF-Markt?

FELIX: In China gibt es im Moment um die fünfzig Verlage, die Science Fiction veröffentlichen. Ihr Output variiert allerdings stark. Insgesamt kommen jedes Jahr einige Hundert Publikationen auf den Markt – Romane, Reihen, Anthologien, Kinderbücher und wissenschaftliche Auseinandersetzungen. In den vergangenen Jahren sind die SF-Abteilungen in den Buchhandlungen immer weiter gewachsen. Seit dem Erfolg von Liu Cixin habe ich in den Eingangshallen zahlreicher Buchhandlungen ganze Büchertische zur SF gesehen. Der sticht dort am meisten heraus. Neben seinen Romanen, die in China enorm erfolgreich sind, gibt es Anthologien, Analysebände, Interpretationen, Adaptionen, Kinderbücher und auch Comics. Bisher habe ich nur ein paar Bilder von den Comics gesehen, freue mich aber schon sehr darauf, sie zu lesen.

Welche SF-Magazine gibt es dort?

LUKAS: Das einzige Magazin, das wirklich wichtig ist, ist die SCIENCE FICTION WORLD. Mit der Redaktion haben wir im Rahmen unserer Diskussionsreihe im Acud gearbeitet. Felix, erzähl mal von deinem ersten Besuch bei ihnen in Chengdu!

FELIX: Das war super! Gleich am Eingang stapelten sich Kartons mit Liu-Cixin-Büchern. Es gibt aber nicht nur die SCIENCE FICTION WORLD. In den späten 70er- und frühen 80er-Jahren tauchten die ersten Magazine auf dem chinesischen Markt auf. Die meisten hielten sich nur wenige Jahre oder hatten kleine Auflagen. SCIENCE FICTION WORLD ist zurzeit vermutlich das größte SF-Magazin in China. Das Magazin erscheint monatlich mit einer Auflage von ungefähr 150.000 Exemplaren.

Читать дальше