Die Kunst und Literatur afrikanischstämmiger Menschen scheint nicht nur dazu geeignet zu sein, gewohnte westliche Erzähl- und andere Ausdrucksweisen zu hinterfragen und zu ergänzen, sondern übt aufgrund eigenständiger ästhetischer Elemente und einem speziellen historischen und politischen Hintergrund einige Faszination aus. Nicht nur im Bereich der Genres SF und Fantasy, also einer speziellen und damit begrenzten Szene, geriet das Thema Afrofuturismus in den Fokus des Interesses, sondern erstaunlicherweise auch bei einem »allgemeinen« Publikum, das ansonsten nur wenige Berührungspunkte mit den genannten Genres hat. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung »Afro-Tech, and the Future of Re-Invention«, die vom 21. Oktober bis zum 22. April 2017 im Rahmen des Festivals »Afro Tech« in Dortmund vom Hartware Medienkunstverein ausgerichtet wurde und auf großen Zuspruch sowohl vonseiten des Publikums als auch der Medien stieß. Dieses Interesse rührt nicht allein von einer zunehmenden Offenheit gegenüber nicht-westlichen Kulturen her, sondern liegt möglicherweise an einem ganz speziellen Faktor, den der ghanaisch-britische Künstler John Akomfrah in seinem Video The Last Angel of History im Rahmen dieses Festivals beleuchtete. Akomfrah stellt in diesem Video die These auf, dass verschiedene Künstler*innen des Afrofuturismus die bekannten »weißen« Erzählungen über die Zukunft in eine »schwarze« Sichtweise auf Vergangenheit und Gegenwart umzudeuten versuchen. Obwohl damit sicher schon ein wichtiges Merkmal des Afrofuturismus veranschaulicht wird – nämlich die oft metaphorische und verfremdete Perspektive schwarzer Menschen, die durchaus subversiv gängige Erklärungsmuster infrage stellt – ist es zunächst sinnvoll, den Ausdruck Afrofuturismus als solchen etwas näher zu beleuchten.

Um die Bedeutung eines Begriffes richtig erfassen zu können, mag es hilfreich sein, seine einzelnen Komponenten genauer zu betrachten. Im Falle des »Afrofuturismus«, der vom englischen »Afrofuturism« abgeleitet wurde, stößt man dabei jedoch schnell auf Grenzen, obwohl beide Wortteile zunächst relativ klar zu sein scheinen.

»Afro« ist nichts anderes als eine Vorsilbe, die »afrikanisch« bedeutet, was allerdings die Frage aufwirft, was tatsächlich damit gemeint ist. In ästhetischen und künstlerischen Zusammenhängen bezieht sich »Afro« meist auf Einflüsse und Merkmale der Kulturen aus den Gebieten südlich der Sahara, wobei beispielsweise das Erbe der südafrikanischen Afrikaaner oder Buren, also der Nachfahren europäischer Kolonisten, meist ausgeklammert wird.

Im Falle von »Futurismus« ist die eigentliche Wortbedeutung ebenfalls nicht so ganz klar. Ursprünglich bezeichnete »Futurismus« in Bezug auf Kunst und Kultur eine kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstandene italienische avantgardistische Bewegung, die den Anspruch erhob, eine neue, in die Zukunft gerichtete Kultur zu erschaffen. Zum anderen wird »futuristisch« landläufig natürlich als etwas angesehen, was mit zukunftsorientierter Technologie und daraus resultierender Ästhetik assoziiert werden kann.

Was Afrofuturismus also tatsächlich bedeutet, kann zwar eingegrenzt, aber rein auf Begriffsebene nicht hundertprozentig definiert werden – was schließlich in der Literatur auf viele Genrebezeichnungen, wie auch die Science Fiction, zutrifft. Dies führt zu allerlei Diskussionen und unterschiedlichen Definitionsversuchen unter Autor*innen, Künstler*innen, interessierten Laien und Akademiker*innen – und das ist auch gut so, denn dadurch wird dem aufstrebenden Genre Afrofuturismus – falls man von einem Genre sprechen will – noch zusätzlich Leben eingehaucht!

1994 führte der Kulturkritiker Mark Dery in seinem Essay »Black to the Future« den Begriff ein. Dery untersuchte in dieser Arbeit die Rolle afroamerikanischer Autoren und Autorinnen wie Samuel R. Delany und Octavia Butler innerhalb der SF und stellte gleichzeitig die Frage, warum Afroamerikaner*innen in diesem Genre sowohl als Akteur*innen als auch Leser*innen unterrepräsentiert waren (und es bis heute geblieben sind). Besonders interessant kann hier Derys Statement gelten, dass gerade diese Gruppe für einige Themen der SF in besonderem Maße empfänglich sein müsste, da sie bzw. ihre Vorfahren ja tatsächlich Opfer einer Entführung durch Aliens seien, man denke nur an die Begegnung afrikanischer Menschen mit Europäern und europäischstämmigen Amerikanern, die an einen Science-Fiction-Albtraum erinnert: Vertreter einer technologisch weiter entwickelten Kultur, die offenbar hauptsächlich wirtschaftlich orientiert ist, entführen in großem Stil Millionen nahezu zur Wehrlosigkeit verdammter Menschen, degradieren sie zu bloßen Arbeitskräften, denen alles Menschliche abgesprochen wird, und berauben sie systematisch ihrer Identität.

Ich spreche natürlich von der Jahrhunderte langen allzu realen Versklavung afrikanischer Menschen und von der Ausgrenzung und der Diskriminierung, denen sie bzw. ihre Nachfahren auch heute noch ausgesetzt sind.

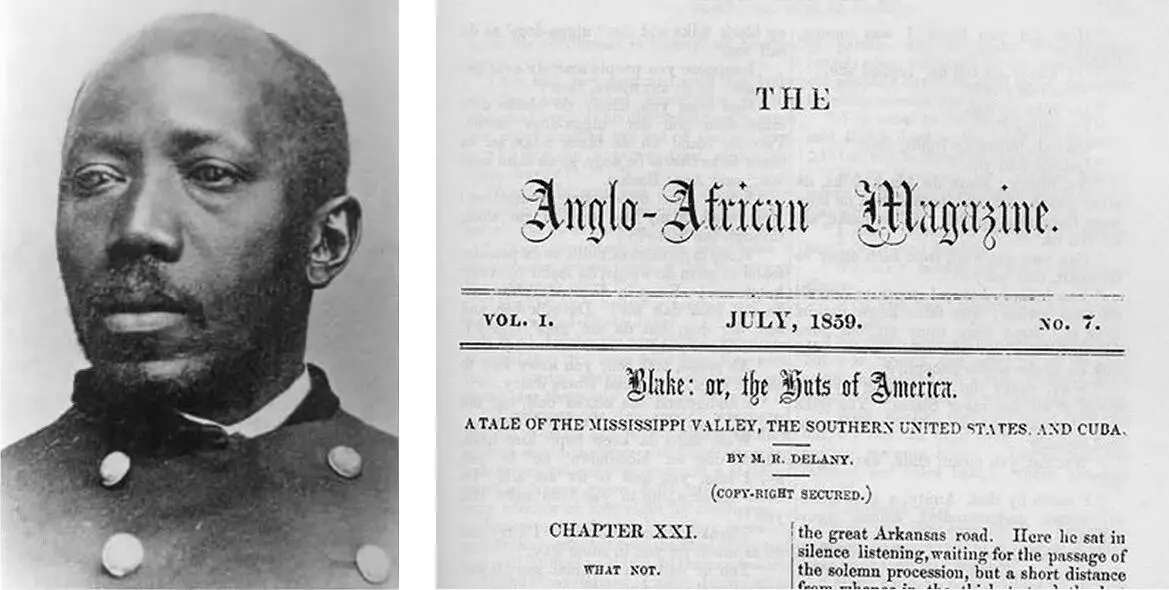

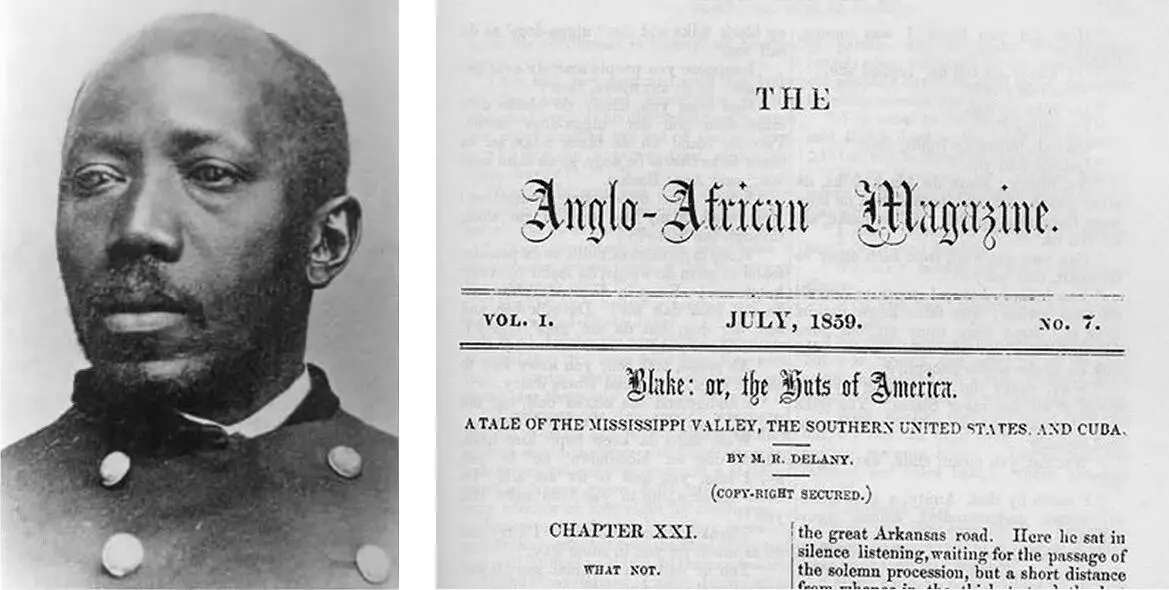

Obwohl Afrofuturismus mittlerweile ein globales Phänomen geworden ist, kann man seine Wurzeln und Anfänge in den USA verorten. Dies hat mit der Geschichte des Landes und seiner afroamerikanischen Bevölkerungsanteile zu tun. Schon in der Ära vor dem Bürgerkrieg gab es Äußerungen afrikanischer Kunst und Kultur, die mehr oder weniger unterdrückt, manchmal geduldet und teilweise auch (beispielsweise von den Abolitionisten) gefördert wurden. So veröffentlichte der Autor, Soldat und Arzt Martin Robinson Delany (1812–1885), der als »free person of color« geboren wurde, mit Blake, or the Huts of America zwischen 1859 und 1862 einen utopischen Roman in Fortsetzungen über einen weltweiten Sklavenaufstand, der wohl als erster phantastischer Prosatext eines Afroamerikaners angesehen werden kann. Delany war freilich nicht der erste afroamerikanische Autor, der sich mit der Frage nach Alternativen für die Sklaven und die »free persons of color« befasste. So schrieb der (ebenfalls »frei geborene«) Abolitionist David Walker (1785–1830) bereits 1829 ein Pamphlet mit dem Titel Appeal to the Colored Citizens of the World, in dem er sich direkt an die versklavten Menschen besonders im Süden der USA wandte und die Abschaffung der Sklaverei forderte. Dieses Pamphlet fand große Verbreitung und führte zu einiger Beunruhigung unter der weißen Bevölkerung. Nicht ohne Grund setzten Plantagenbesitzer ein Kopfgeld von 3000 Dollar für die Ermordung Walkers aus. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865 änderte sich die Situation für die Schwarzen[1] bekanntermaßen nicht schlagartig von Grund auf, jedoch gab es zumindest teilweise verstärkt das, was man heute Subkultur oder künstlerischen Underground nennen würde. Immerhin fanden aber auch schon damals einige Afroamerikaner*innen gebührende Aufmerksamkeit in manchen weißen künstlerischen und wissenschaftlichen Kreisen, wie etwa der Historiker, Ökonom, Soziologe und spätere Bürgerrechtler W. E. B. Du Bois (1868–1963), der auch einige phantastische Geschichten und SF-Storys verfasste.

Martin Robinson Delany und sein Roman in Fortsetzungen (Quelle: Wikipedia)

Nach dem ersten Weltkrieg entstand mit der Harlem-Renaissance eine Bewegung afroamerikanischer Maler*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen, die aus der massenhaften Abwanderung von Schwarzen aus dem Süden vor allem nach New York resultierte. Die Bürgerrechtsbewegungen, die zur Zeit des Vietnamkrieges besonderen Zulauf erhielten, ebenso wie der zunehmende Widerstand gegen die Rassendiskriminierung förderten die Etablierung eines neuen, emanzipierten »schwarzen« Bewusstseins. Als ein herausragender Vorläufer des Afrofuturismus kann der Lehrer und Autor Henry Dumas (1934–1968) gelten, dessen Werke zum größten Teil postum veröffentlicht wurden. Dumas, der neben einem Roman zahlreiche Gedichte und Kurzgeschichten schrieb, wurde nach seinem Tod (er wurde von einem weißen Polizisten ermordet) zu einer Schlüsselfigur des Black Arts Movements. Viele seiner Geschichten – allen voran vielleicht »Ark of Bones« (postume Erstveröffentlichung 1970) – behandeln auf stilistisch eigenwillige und thematisch phantastisch gefärbte Weise die Traumata der afroamerikanischen Historie. Ein anderer Autor, der außerhalb des SF-Genres tätig war, jedoch häufig zu den bedeutenden Vorläufern des Afrofurismus gezählt wird, war Ralph Ellison, dem neben James Baldwin und Toni Morrison wohl wichtigsten afroamerikanischen Schriftsteller. Dass Ellison von vielen Afrofuturisten als großer Einfluss wahrgenommen wird, liegt an seinem komplexen, mit dem National Book Award ausgezeichneten Roman Invisible Man (dt. Der unsichtbare Mann) aus dem Jahr 1952, in dem er die »weiße amerikanische« Sichtweise auf Afroamerikaner*innen aufzeigt. Wie der Romantitel schon deutlich macht, besteht diese Sichtweise aus Ignoranz bis hin zur Entmenschlichung – schwarzen Menschen wird in gewisser Weise die Rolle minderwertiger Aliens auferlegt.

Читать дальше