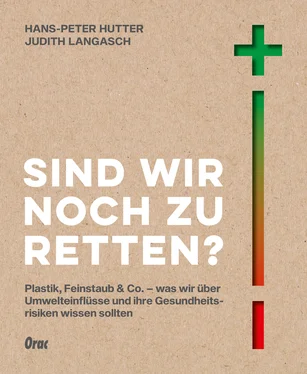

Zunächst einmal: Was ist dieses Plastik eigentlich, von dem wir praktisch komplett umgeben sind?

Kunststoffe – also das, was wir gemeinhin als Plastik bezeichnen – bestehen aus (halb-)synthetisch erzeugten Polymeren mit organischen Gruppen. Das klingt jetzt zugegebenermaßen ein bisschen kompliziert, darum belassen wir es bei dieser Erklärung.

Was Kunststoff aber vor allem für die Industrie so besonders macht, sind seine technischen Eigenschaften (Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur-, Wärmeformbeständigkeit und chemische Beständigkeit), die sich durch die Auswahl von Ausgangsmaterial, Herstellungsverfahren und Beimischung von Zusatzstoffen nach Belieben verändern lassen – und damit ist mit Plastik praktisch alles möglich.

Ist Plastik eigentlich gleich Plastik, oder gibt es Kunststoff von der gefährlicheren und der ungefährlicheren Sorte?

Tatsächlich gibt es zwischen den Kunststoffen durchaus Unterschiede: Polyvinylchlorid, den meisten besser bekannt als PVC, ist aufgrund seiner gesundheits- und umweltschädigenden Wirkung sicher ein klassisches Beispiel für einen sehr problematischen Kunststoff. Demgegenüber ist Polyethylen als eher unproblematisch anzusehen. Generell ist eine einfache Klassifizierung aber eher schwierig und von den Folgen auf Gesundheit und Ökosysteme abhängig. So kann etwa Kunststoffen, bei deren Herstellung die ArbeitnehmerInnen schutzlos bestimmten Schadstoffen ausgesetzt sind, sicher kein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Das gilt auch für jegliche Kunststoffprodukte, die in großen Mengen produziert werden und dann als Müll hunderte Jahre in der Umwelt verbleiben.

Jetzt wirst du vielleicht sagen: Aber gerade im Medizinbereich werden viele Kunststoffprodukte verwendet. Stimmt. Beim Einsatz in der Medizin geht es einerseits um die Sicherheit der PatientInnen, andererseits um den Umweltschutz und Ressourcenschonung, was ebenfalls zentral im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsschutzes ist. Das zu gewichten ist häufig sehr schwierig. Plastikprodukte werden aber auch in Krankenhäusern viel zu oft unreflektiert eingesetzt.

Allgemein geht es weniger darum, Plastik komplett zu verbannen, als darum, zu überlegen, wo man es tatsächlich braucht und welche Art von Plastik man wofür verwendet – aber auch, auf welche Kunststoffe und Zusätze wir vielleicht verzichten können.

„Kunststoffe stellen ein Risiko für Umwelt und Gesundheit dar.“

Folglich gibt es keine einfache Lösung. Man kann nicht sagen, dass Plastik nur Vorteile oder Nachteile hat – es liegt definitiv am Blickwinkel. Ja, Kunststoffe erleichtern den Alltag, teilweise aus Bequemlichkeit, teilweise aus funktioneller Nützlichkeit. Auf der anderen Seite verursachen sie eine Menge an Problemen und stellen ein Risiko für Umwelt und Gesundheit dar.

Jetzt habe ich das Handy samt Hülle in der einen Hand, den Kugelschreiber in der anderen und neben mir liegen noch die Kopfhörer. Das kann doch nicht alles gefährlich sein? Welche Stoffe sind es denn genau, die das Plastik „ungesund“ machen, und wie nehmen wir sie auf?

Abgesehen von PVC ist oft gar nicht der Kunststoff selbst gesundheitsbedenklich oder sogar gesundheitsschädlich, sondern vielmehr das, was wir dem Kunststoff beimengen. Das sind bestimmte UV-Stabilisatoren, Farbstoffe, Weichmacher oder Flammschutzmittel. Problematisch ist jedenfalls, dass es in jeder dieser Gruppen von Zusatzstoffen eine fast unüberschaubare Anzahl an Stoffen gibt, die hinsichtlich ihrer chronischen Wirkungen praktisch kaum untersucht sind. Und all diese Zusatzstoffe bleiben häufig nicht einfach im Kunststoff, sondern werden wieder freigesetzt und gehen somit in die Raumluft, den Hausstaub oder sogar in Lebensmittel über.

Nehmen wir einmal die Weichmacher, so genannte Phthalate: Sie lagern sich bei der Verarbeitung zwischen den Molekülketten des Polymers an und lockern so deren Gefüge auf – sie machen das Plastik damit biegsam und weich. Sie sind aber nicht chemisch gebunden, daher können Phthalatmoleküle an die Oberfläche der Kunststoffpartikel gelangen und von dort auf andere Materialien oder Oberflächen übergehen, wie z. B. von der Verpackung auf das Lebensmittel.

Diese Zusatzstoffe können aber auch durch Speichel aus dem Material (z. B. aus Spielzeug oder aus dem berühmten angeknabberten Denker-Kugelschreiber) gelöst werden, oder sie können durch Wärme oder bei Materialermüdung aus dem Material abdampfen, verdunsten und eingeatmet werden.

„Es gibt eine fast unüberschaubare Anzahl an Zusatzstoffen, die hinsichtlich ihrer chronischen Wirkungen praktisch kaum untersucht sind.“

Sie können aber auch, über die Haut aufgenommen, direkt in die Blutbahn gelangen, etwa über Infusionsschläuche. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass im Rahmen etlicher wissenschaftlicher Studien diese Stoffe oder deren Abbauprodukte (Metaboliten) in Blut und Harn der Bevölkerung nachgewiesen wurden.

Einige dieser Stoffe werden rasch und unverändert ausgeschieden, andere werden verstoffwechselt und es entstehen andere Stoffe (Metaboliten), manche wiederum werden im Organismus abgelagert, deswegen kann man auch nicht alle Kunststoffarten über einen Kamm scheren.

Demnach muss jeder von uns schon unzählige Plastikpartikel im Körper haben. Und wie beeinflussen die jetzt unsere Gesundheit?

Aufgrund der Vielfalt an chemischen Stoffen, die etwa als Zusatzstoffe eingesetzt und aufgenommen werden können, sind natürlich auch die gesundheitlichen Folgen vielfältig. Es wurden bereits verschiedene Effekte auf praktisch alle Organsysteme beobachtet. Bekannt sind Wirkungen auf das Hormonsystem und die Fortpflanzungsfähigkeit sowie auf das Nervensystem und die Atemwege; aber auch Stoffe, die Krebs verursachen können, finden sich unter diesen Chemikalien.

Abseits von gesundheitlichen Effekten durch direkten Kontakt mit den entsprechenden Konsumgütern, die häufig in der Öffentlichkeit thematisiert werden, sind andere Folgen weniger bekannt oder werden schlicht vernachlässigt, sprich: Die Gesundheit von ArbeiterInnen, die in der Erdölförderung oder in der Herstellung von Kunststoffprodukten etwa in asiatischen oder afrikanischen Produktionsstätten beschäftigt sind, interessiert bei uns kaum jemanden. Angesichts der mangelhaften Arbeitsschutzbestimmungen (falls überhaupt vorhanden) und den daraus resultierenden, für uns unvorstellbaren, unwürdigen Arbeitsbedingungen muss man davon ausgehen, dass es beim Umgang mit Kunststoffprodukten im Produktionsprozess zu sehr hohen Belastungen etwa mit gesundheitsschädlichen Chemikalien kommt. Beispielsweise ist zur PVC-Herstellung Vinylchlorid notwendig – diese Chemikalie gilt als krebserregend.

Gerade der Weichmacher Bisphenol A ist in Verruf geraten – der Chemikalie wird nachgesagt, sie sei krebserregend und hormonschädigend. In Babyprodukten, wie Schnullern oder Fläschchen, ist Bisphenol A mittlerweile verboten – in anderen Produkten aber nicht. Wie ist das möglich?

Die chemische Verbindung mit dem Kürzel BPA wird zur Herstellung von Kunststoffen wie Polycarbonaten und Epoxidharzen verwendet, aus denen vor allem Behälter und Flaschen für Lebensmittel und Getränke hergestellt werden oder auch Innenbeschichtungen von Getränke- und Konservendosen. Eine weitere BPA-Quelle sind Thermopapiere, auf die z. B. Kassenbons gedruckt werden.

„Es wurden bereits verschiedene Effekte auf praktisch alle Organsysteme beobachtet.“

Und diese Industriechemikalie kann durchaus in manchen Lebensmitteln nachgewiesen werden. Denn BPA kann aus Innenbeschichtungen von Konservendosen in die Nahrung übergehen, indem der Weichmacher durch eine chemische Reaktion mit Wasser aus der gebundenen Form wieder herausgelöst und freigesetzt wird.

Читать дальше