La tarde se había ido y la noche era la reina del cielo. Como acompañante, el viento cantaba la dulce danza del frío. El viejo lobo de mar comenzó a oír pasos que provenían desde el exterior de la casa. En efecto, se trataba de su nieto Rafael, que apresuradamente ingresó a la cabaña y se dirigió hacia la biblioteca, pero antes depositó un manojo de leños contra la pared del living. Entró a conversar con su abuelo, luego cenaron y se fueron a descansar.

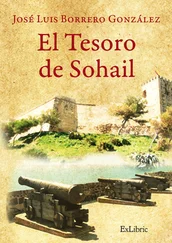

Amaneció el día 28 de julio, era una mañana muy agradable en la que la costa del Mediterráneo se estaba sintiendo un clima cálido y estupendo. Don Bernardo se dirigió a la costa a depositar unas redes llamadas “tramayos”, las cuales actúan de una manera muy simple. Se trata de una red larga, de aproximadamente diez metros. En sus extremidades, está compuesta de unos hierros, los cuales se clavan en la arena. De esta manera, la marea sola se encarga de depositar los peces en esa maraña de hilos que conforman una mortal red de pesca.

Bernardo se decidió por la pesca en red desde la costa, debido a que los planes del día, de realizar la pesca embarcada, habían cambiado. Las pescas del día la realizarían con el tramayo y desde la costa. Bernardo utilizaría ese tiempo para ir hasta el poblado de Málaga. Terminadas de depositar las redes en la costa, fue hasta la posada a despertar a su nieto Rafael. La posada estaba ubicada a unos cientos cincuenta metros del mar. Detrás de la cabaña se extendía una enorme superficie cubierta por una vegetación muy boscosa. Tanto Bernardo como Rafael eran amantes de la naturaleza y rara vez le hacían daño a la vegetación. El trato que tenían con la vegetación era casi el mismo que tenían con los humanos, un trato basado en el amor y el respeto. Toda persona que llegaba a conocer este lugar acababa fascinada, difícilmente se olvidaba ese bello paisaje.

La posada estaba compuesta por seis habitaciones, una cocina, un salón comedor, una biblioteca y tres dormitorios. La cocina tenía una mesada larga en la cual se fileteaban los peces, una cocina de hierro a leña y una estantería llena de vasijas de plata que eran utilizadas en ocasiones especiales. En los almuerzos cotidianos utilizaban vasijas de madera, como todos los pescadores. En el salón comedor se distinguía una mesa de madera de roble, de unos tres metros de largo, con tres sillas ubicadas en cada uno de sus laterales y una en cada uno de sus extremos. De cara mirando hacia la entrada del salón comedor se encontrada exhibido un tapete de tela tisú con el espléndido dibujo de un leopardo, el cual tenía en su rostro la expresión de dar la bienvenida a todas las personas que ingresaban en la casa. Don Bernardo había conseguido el tapete en uno de sus viajes como marinero, en un intercambio de mercaderías en el puerto de Londres. Terminaban de decorar el salón comedor dos sillas de un cuerpo, enfrentadas con una mesa redonda de por medio. En el centro del salón había una salamandra y algunos cuadros colgados. La biblioteca tenía escritorios de roble, un candelabro de plata, una pequeña chimenea y muchos libros de los más variados autores.

Las otras tres habitaciones eran todas de dimensiones iguales; una pertenecía a don Bernardo, otra, a Rafael, y había una tercera que siempre permanecía libre para los huéspedes. Don Bernardo despertó a su nieto y lo invitó a desayunar al salón comedor. Ya cuando los dos estaban sentados le contó las novedades con respecto al mapa y el plan que tenía en mente para el día que comenzaba. Rafael estaba desbordado de alegría por todo el asunto, pero era consciente de que él y su abuelo no estaban en condiciones económicas para emprender una expedición de semejante magnitud.

—Rafael, hablaré con algunos amigos que tengo en el pueblo y veremos cómo proceder; mientras tanto, cuida la cabaña y no olvides retirar las redes del mar antes de que caiga el sol.

—¡No te preocupes! —respondió el joven—. Me encargaré.

Don Bernardo se despidió y se dirigió hacia el establo; montó en la carreta y salió rumbo al pueblo. Mientras iba sentado en el pescante, guiaba a los dos caballos sobre un camino sinuoso que se perdía en el bosque. Esta vía salía a una carretera que llevaba directamente al poblado de Málaga.

Mientras Rafael desayunaba tenía la mente puesta en Ana.

Ana Jiménez era una muchacha de cabellos dorados como el sol. Tenía dieciocho años y era hija de un aristocrático personaje del pueblo de Málaga. El padre de la muchacha se llamaba don Marcos Jiménez y se oponía a que su hija estableciese cualquier tipo de relación con cualquier persona del pueblo, pues consideraba que nadie en Málaga tenía el dinero suficiente para casarse con ella. Rafael solía verla todos los domingos en la iglesia y ambos sentían una mutua atracción. Por lo tanto, el tema del tesoro lo ilusionaba con la posibilidad de poder hacerse acreedor de una muy buena suma de dinero y, de esta forma, poder casarse con Ana. Esa sería la única manera de tener el consentimiento de don Marcos.

Unas cuantas horas ya habían pasado desde la partida de don Bernardo, que se encontraba cabalgando en su carreta hacia el pueblo, y comenzó a divisar a lo lejos la posada El Elfo Verde.

Bernardo habitaba a cincuenta kilómetros de la ciudad de Málaga y la posada estaba ubicada aproximadamente a unos quince kilómetros de la ciudad, así que ya le quedaba poco viaje por recorrer a nuestro viejo lobo de mar. La posada El Elfo Verde era muy bonita. Diariamente era transitada por los viajeros que entraban y salían de la ciudad de Málaga. Los viajantes que querían llegar bien alimentados y saciados consumían los servicios de esta posada.

Al llegar a la puerta, Bernardo divisó amarrados unos seis caballos y un carro aguatero tirado por una yunta de bueyes marrones. En el carro aguatero había un joven fraccionando unos toneles con agua potable para beber.

El agua era extraída de un arroyo que corría por una serranía cercana. Don Bernardo descendió de la carreta y la amarró en el establo que estaba junto a la posada. Saludó a los dos hijos del posadero que se encontraban en el establo, Diego y Hernán Pérez. Luego se dirigió hacia la posada, caminando los treinta pasos que la separaban del establo. Sus tranquilos pies aplastaban el verde pasto bajo el sol que caía desde el espacio exterior, con el rocío depositado sobre sus espaldas todavía.

Mientras Bernardo hacía su ingreso, en un solo instante, se percató de las personas que allí se encontraban. Y el detalle fue el siguiente: en una mesa observó que había tres pescadores bebiendo y sonriendo. Estaban bebiendo vino y dando grandes carcajadas. En otra, dos hombres, con ropas elegantes y modales más finos. Bebían cerveza y conversaban, pareciera que se trataba de dos comerciantes. En el fondo del salón comedor había un solo hombre sentado. Se encontraba en la parte más oscura del salón comedor, allí donde a la luz solar no le estaba permitido ingresar. Este misterioso hombre tenía una jarra de agua y un costillar de carne vacuna servidos sobre la mesa, junto a un enorme trozo de pan. Terminaban de complementar el salón comedor de la posada unas diez mesas más, todas vacías, pero prolijamente ordenadas.

Lo más atractivo de la posada El Elfo Verde era la pintura que vivamente sobresalía desde el fondo del salón, justo detrás de donde se encontraba sentado nuestro solitario hombre. La pintura era una representación de la última cena de Jesús, muy bien pintada. El dueño de la posada, Joaquín Pérez, era un amante de las pinturas, pero no de todas, sino de aquellas temáticas sobre paisajes bíblicos. Bernardo, al ingresar a la posada, saludó a Joaquín, pues ya hacía tiempo que se trataban. El posadero cariñosamente saludó a Bernardo y brevemente comenzaron a dialogar sobre un tema en particular como lo era la cantidad de personas que estaban merodeando últimamente por los caminos de la zona. Finalizada la conversación, miraron a todos los comensales y el tabernero se fue hasta la cocina. Bernardo concluyó, así, la conversación con el tabernero Joaquín, y se dirigió a saludar al resto de las personas que se encontraban dentro del salón.

Читать дальше