1 ...6 7 8 10 11 12 ...27

Así como en los cuadros de Roberto Fantuzzi hay algo de manierista, algo de pintar “a la manera” de los grandes retratistas de grupo holandeses, Ramón Carrillo pudo haber sido retratado a la manera de Tulp, a la vez que Tulp, en el cuadro de Rembrandt, se había hecho retratar a la manera de Vesalio, operando el organum organorum del cadáver. Si bien Carrillo no tiene una vela a su lado, la escena se ilumina con el gran reflector eléctrico del quirófano, que adquiere un poder de iluminación milagroso, derramando su luz sobre el paciente y sobre la mano derecha de Carrillo. También el sanitarista argentino parece estar diciendo, por medio de la cita al retrato de Tulp: “me consumo por servir a otros”, motto que, en verdad, Tulp recogía de las últimas palabras de Cristo según Juan: Consummatum est (et inclinato capite tradidit spiritum) (“‘Todo está consumado’. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu”).25

Como la lección de anatomía pintada por Rembrandt, la pintura de Roberto Fantuzzi representa el triunfo de Ramón Carrillo y la apoteosis del espíritu científico, con cada miembro individual del equipo subordinado a la guía del maestro y a un ideal superior. Se trata de una escena científica que adquiere las formas patéticas o pasionales de una escena religiosa. La camilla sobre la que se apoya el cuerpo del paciente se asemeja a un altar y Carrillo parece un sacerdote, un santo en plena gloria o un “heros iatros”, un héroe médico, tal como aquéllos a los que se les rendía culto en la antigüedad griega, junto al dios sanador Asclepio.26 Como Tulp y Vesalio, el médico se vuelve un exempla, un modelo a imitar. Si las grandes lecciones de anatomía han dejado de ser eventos públicos, si las grandes intervenciones médicas ahora se llevan a cabo puertas adentro, al interior de quirófanos adecuadamente aislados y esterilizados, la representación pictórica de la escena permite volver a hacer pública la ceremonia mediante la que el médico triunfa sobre la enfermedad, resolviendo, con decisión, el momento crítico.

Así como la historia del arte, también la historia de la política puede leerse como una sucesión de estilos, en donde unas formas de gobernar se suceden a otras. Pero nada impide que las viejas formas retornen o sobrevivan. En la década del cuarenta, el estilo peronista de gobierno representó la irrupción de una serie de novedosas técnicas y estrategias de poder que no dejaban de abrevar en estilos anteriores de gobierno argentino.

El peronismo puso en crisis todos los estilos de liderazgo de su época, creando, al mismo tiempo, su contraparte o némesis: el anti-peronismo. Este no es un mero desacuerdo con el peronismo, sino una concepción virulenta según la cual el peronismo es la peor de las patologías, la causa de todos nuestros males, un verdadero monstruo al que no alcanza con combatir en la puja democrática, sino al que hay que desterrar y eliminar de la polis. Pero si el peronismo es una enfermedad, lo es más bien en el sentido de una enfermedad creativa o productiva, que hasta crea a sus propios enemigos. El peronismo, de hecho, es el resultante de una crisis, la que irrumpió en Argentina en la década del treinta y fragilizó los cimientos del orden conservador. Como vio Aby Warburg, en tiempos de crisis civilizatorias o culturales, el polo mágico-emocional de lo psico-social predomina sobre el polo racional-científico. Y el peronismo no solamente creó una doctrina, sino también un vasto imaginario, en donde la cuestión del cuerpo y la salud del pueblo ocuparon un lugar destacado. Si el peronismo es un fenómeno de frontera, a la vez “mensajero de la barbarie y agente de la civilización”, lo es, fundamentalmente, porque realizó una peculiar alquimia entre religión y ciencia, entre magia y razón, entre modernización y arcaísmo. El peronismo es ambivalente, escatológico y auto-icónico, se adelanta a la posteridad, se vuelve eternizada imagen de sí en el mismo momento que lucha por permanecer en el poder. Se trata de un doble movimiento bonapartista por medio del cual a la vez moviliza y petrifica, dinamiza y congela, llama a la revolución y paraliza, abre a las mezclas y se clausura en identidades rígidas. El peronismo, en tanto movimiento político corporativo, produce cuerpos individuales para incorporarlos en una gran corporación nacional, que a su vez adquiere el halo de una gran religión de Estado. Como el barroco latinoamericano, es un dispositivo que se monta sobre estilos de gobierno anteriores para inflar sus significantes y hacerlos funcionar de nuevas maneras.27

La polaridad peronista recuerda a la de la pathosformel warburguiana: a la vez turbulencia emocional y fórmulas estables que garantizan tanto su fijación como su transmisión histórica. Y si para Aby Warburg la pathosformel fundamental era la de la ninfa, Eva Perón, el mayor ícono del peronismo, será una suerte de ninfa moderna y argentina, atravesando diversas metamorfosis, desde la starlet a la abanderada de los humildes. En Evita, “la vida imitó al arte”: poco antes de convertirse en primera dama protagonizó un radioteatro llamado “Heroínas de la Historia”, en donde interpretó a dieciocho grandes figuras femeninas, como George Sand, Catalina la Grande y hasta Josefina de la Pagerie, esposa de Napoleón y emperatriz de Francia.28 La interpretación de todos esos personajes parecen haberla preparado para convertirse, ella misma, en la mayor heroína de la historia argentina.

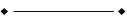

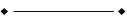

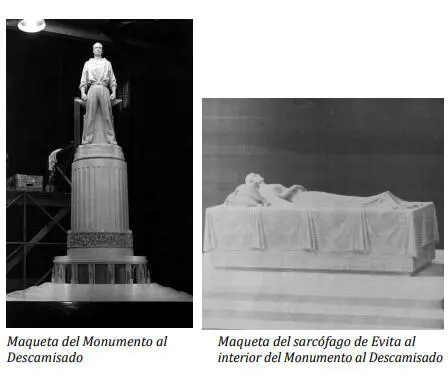

La iconologización póstuma de Evita, la que pretendía asegurar su pasaje definitivo a la inmortalidad, también involucró un saber a la vez médico y artístico: el detentado por el doctor Ara, encargado de momificar su cuerpo. Su joven cadáver debía ser eternizado y guardado en un sarcófago de plata adornado con una escultura que representaría su figura durmiente. El sarcófago se depositaría en un mausoleo construido en la base del Monumento al Descamisado, una estatua gigante de un trabajador esculpido con la camisa abierta, los puños crispados y un rostro muy similar al de Perón, destinado a ser la octava maravilla del mundo. Una vez al año, el 26 de julio, fecha de la muerte de Evita, el sarcófago se abriría para exhibir al público el cuerpo embalsamado.

Aquel desmesurado monumento sería una estatua que albergaría a otra estatua, ya que un cuerpo embalsamado es una estatua de sí, una imagen del cuerpo que alguna vez estuvo vivo hecha con la materia de su cuerpo muerto. Un cuerpo embalsamado es una sombra, una figura espectral que, como un archivo, conserva, en el presente mortuorio, el aspecto del pasado viviente. La misión del doctor Ara era embellecer y estetizar al cadáver de Eva, borrar las marcas del terrible cáncer para hacerla aparecer como una santa dormida e inmaculada, o como una “bella durmiente”.29 Ara, por medio de la técnica de la parafina, se volvía una mezcla de artista y de médico. Ya no tanto un pintor anatomista, sino un escultor tanatológico o tanatopractor.

El cadáver yacente, embalsamado y exhibido de Evita también tendría la misión de funcionar como un modelo eternizado, un ejemplo de sacrificio por los demás y para los demás, tal como en el motto de Tulp citado en la mano pintada de Ramón Carrillo. Un ejemplo paradójico, que se consumió o quemó sirviendo a los otros pero que, por medio de la parafina, conseguía evitar su descomposición o consumición definitiva.30

Читать дальше