Das Residenz-Theater haben die beiden Brüder inzwischen erwerben können. Es hat nur etwas über 600 Plätze – und sie verkaufen es später weiter. 1938 wird es abgerissen, da es wegen Baufälligkeit lange leer steht. 56

Fritz und Alfred zielen nun Ende 1920 auch auf das Kleine Theater , eine in der Tat nicht sehr große Bühne: Sie bietet nur 380 Personen Platz, befindet sich aber in prominenter Lage, in der ersten Etage Unter den Linden 44. Direktor und Konzessionsinhaber ist Georg Altmann. Er bleibt Direktor und wird einer der wichtigsten Regisseure der Rotter-Brüder.

Ihr Vormarsch als Direktoren und ihre Salonstücke werden von der Kritik weiter angefochten. Siegfried Jacobsohn, Herausgeber der Weltbühne , deutet an, dass Fritz und Alfred Rotter das Kleine Theater nur an sich gebracht hätten, „indem sie die Anteile oder Aktien“ aufkauften. Altmann habe, so Jacobsohns hartes Urteil, „seine unscharfe geistige Physiognomie und sein bisschen künstlerisches Gewissen“ an die Rotters „verhökert“. Jacobsohn behauptet weiter: „Wie Schwamm und Schimmel breiten die beiden Bindelbands [Rotters] sich über die Bühnen Berlins.“ Und er fordert, das Staatstheater müsse sich der „Charakterlosigkeit“ entgegenstellen – „sonst ist der Siegeszug der Rotterei unaufhaltsam“. 57

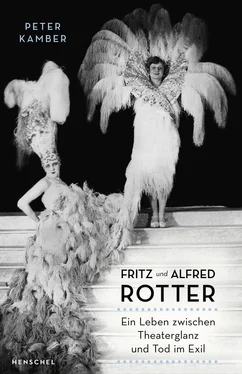

Die Familie: Fritz und Alfred, davor sitzend Lucie (die ältere Schwester), Gertrud (Alfreds Frau) und Ella (die jüngere Schwester), Ort und Datum unbek.

Jacobsohn kämpft seit frühesten Jahren gegen die Brüder Rotter. Als Jacobsohn ungefähr zwei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs über eine Egmont -Inszenierung Fritz Rotters im kurzlebigen Deutschen Schauspielhaus an der Friedrichstraße einen Verriss geschrieben hat, hätten ihm die Rotters „das Haus verboten“, wie die Weltbühne über zwei Jahrzehnte später, am 24. Januar 1933, berichtet: „Mit allen Mitteln der Beeinflussung versuchten die Rotters, sich durchzusetzen.“

Die Vossische Zeitung sieht den Expansionsvorgang weniger dramatisch und erklärt unter dem Titel Die Pläne der Gebrüder Rotter : „Danach tritt Dr. Georg Altmann, der Direktor und Konzessionär des Kleinen Theaters , in die Firma ‚Gebr. Rotter‘ als gleichberechtigter Teilhaber ein. Herr Altmann wehrt sich im übrigen gegen die an anderer Stelle ausgesprochene Vermutung, als werde er zu den Brüdern Rotter in ein ähnliches Abhängigkeitsverhältnis treten, wie es seinerzeit Herrn Dr. [Eugen] Robert, dem nominellen Leiter des Residenztheaters , aufgezwungen worden ist. Die in Gang gebrachte Verschmelzung werde seine (Altmanns) Rechte eher erweitern als schmälern.“ Gerüchte schließlich über einen „wiederholt behaupteten Verkauf des Theaters des Westens an den Rotter-Konzern“, so die Zeitung, würden vom langjährigen Pächter dementiert. 58

1921 bis 1923 sind paradoxerweise günstige Jahre für die Theater, trotz verbreiteter Arbeitslosigkeit und Armut – gerade wegen der Geldentwertung, die seit Sommer 1921 zu immer neuen Teuerungswellen und im Sommer/Herbst 1923 zur Hyperinflation mit Billiarden-Mark-Scheinen führt: „Das Geld, das man heute in der Hand hatte, besaß morgen keinen Wert mehr“, erinnert sich Rotter-Regisseur Georg Altmann 1931. „Und so beeilte man sich, es heute noch auszugeben, um möglichst viele Genüsse dafür einzutauschen. Man fand diese Genüsse in den Theatern.“ 59

Georg Altmann, der nunmehr das Kleine Theater Unter den Linden für die Rotters führt, verlässt Deutschland 1933. An Goethes Todestag, dem 22. März 1933, wird er zum letzten Mal ein Stück inszenieren: Iphigenie in Hannover.

„Am nächsten Morgen teilten die Nazis dem Oberbürgermeister von Hannover [Dr. Arthur Menge] mit, dass sein Theaterdirektor Altmann des Abends im Gefängnis sein würde. Dr. Menge tat erstaunt. Warum? Was haben Sie gegen ihn? – Nichts! Wir kennen ihn ja gar nicht, wir wollen nur seine Stelle. – Dann genügt es doch, wenn ich ihn beurlaube! – Stimmt! Dann existiert er für uns nicht mehr. Am Mittag des Tages wurde diese Beurlaubung ausgesprochen, wobei ich den mir immer wohlwollenden Oberbürgermeister bedauerte, der gegen seinen Willen und wider besseres Wissen handeln musste.“ 60

Altmann emigriert nur wenige Tage später mit seiner Familie nach Brüssel, später nach Nizza und von dort 1938 nach San Francisco, wo er ab 1939 im Green Street Theatre Schauspielunterricht geben kann und als Erster überhaupt in den USA Brecht aufführt: Die Gewehre von Frau Carrar (1937) und den Einakter Der Spitzel (aus der später Furcht und Elend des Dritten Reiches genannten Sammlung). Altmann hat in Oxford studiert und kommt mit dem Sprachwechsel gut zurecht. Im Alter von achtundsiebzig Jahren stirbt er 1962 in Los Angeles.

Die Rotters gelten schnell als die Theatermacher der Inflationszeit. Zum einen wegen der Komödien und Lustspiele, die sie geben, sowie wegen der glänzenden Ausstattung der Stücke – die Lieferfirmen dürfen im Theaterprogramm für sich werben. Zum anderen liegt es an der Zusammensetzung ihres Publikums. Die Theaterkritiken der Zeit wirken wie Kulturspiegel – und am auffallendsten ist, wie sehr das Bruderpaar auf seinen Bühnen der Großstadt bereits jene Freizügigkeit vorführt, die danach erst zum weltbekannten Erkennungszeichen Berlins wird. Herbert Jhering jedoch attackiert diesen neuen Komödienstil als „Hoftheater für Revolutionsgewinnler“:

„Der Schauspieler als Exponent einer Schneiderfirma – er fehlte noch als Kunsterlebnis. Wenn in Wien früher der Darsteller (durch seine Haltung) die Mode schuf, so schafft die Mode in Berlin heute den Darsteller. Er steht bei den Rotters fettgedruckt auf dem Zettel. Aber da das Publikum durch denselben Zettel angehalten wird, ihn nach dem Modeatelier zu beurteilen, das ihm die Anzüge liefert, tritt an die Stelle des künstlerischen Ehrgeizes die Konkurrenz der Kleiderlieferanten. Die Kritik der Bügelfalte ersetzt die Kritik der Leistung. Der Schauspieler, scheinbar bei den Rotters zur höchsten Selbstständigkeit gekommen, wird in Wahrheit zum Ausstellungsgegenstand herabgesetzt.“ 61

Über die „Riesenpreise“ für einen Platz in einem der Theater der Brüder ärgert sich ausgerechnet der Berliner Börsen-Courier 62, der die tieferen Ursachen für die Inflation doch bestens kennen müsste. Der Kollege Jherings beim Börsen-Courier , Theaterkritiker Emil Faktor, beobachtet im Kleinen Theater , dass „150 Mark für den Parkettsitz hingelegt wurden“: „Diese Preishochkonjunktur ist charakteristisch für die Momentanentwicklung der Theaterdinge – zurzeit eines der gefährlichsten Krankheitssymptome. Und wenn das neue Berlin eines Tages gesunden sollte, dann wird es auch wieder die Kraft gewinnen, die falschen Tempelhüter davonzujagen. So viel vorläufig über die Rotters.“ 63

Kurt Tucholsky rechtfertigt in der Weltbühne , dass Siegfried Jacobsohn in seinem Buch Jahr der Bühne die Rotters völlig übergeht: „Die Rotters: Nein. (Die Gebrüder Rotter sind kein Name, sondern ein Begriff.)“ 64Noch deutlicher wird er in der Satire Rotters erste Reihe , die im Februar 1921 erscheint. Tucholsky, der ein Jahrzehnt später selbst zu Korpulenz neigt, zeichnet – ausgehungert und zornig – das Theaterpublikum der Rotters wie Gestalten in den Gemälden von Otto Dix:

„In den roten Sanftfotölchen schwimmen ungeheure Fettmassen; vorne oben schimmert matt etwas, das man allenfalls Gesicht nennen kann. […] Die Münder schlürfen den Brei, der da oben serviert wird. […] Ich achte gar nicht auf das, was da oben vorgeht: ich sehe immer nur die erste Reihe. Und die Gesichter fangen an, zu sprechen. Sie sagen: Wenn wir nur verdienen! Sie sagen: Jetzt sind wir dran. Sie sagen: Niederlage, militärische und geistige Katastrophen […] – wir sind der neue Kaufmannsstand. Alles, was wir je erträumt, ist robuste Wirklichkeit. Sie sagen: Na, haben wir nicht recht gehabt? […] Ist nicht alles gerechtfertigt, was wir je taten und träumten? Gottseidank: der Mensch ist schlecht. Und wir sitzen in der ersten Reihe. […] Die Herren, denen feiste Backen weit, weit über den Kragen auf das Smokinghemd hängen, rot durchblutete, gut rasierte Backen – die Herren atmen schwer, angestrengt eingesunken und ein wenig müde.“ 65

Читать дальше