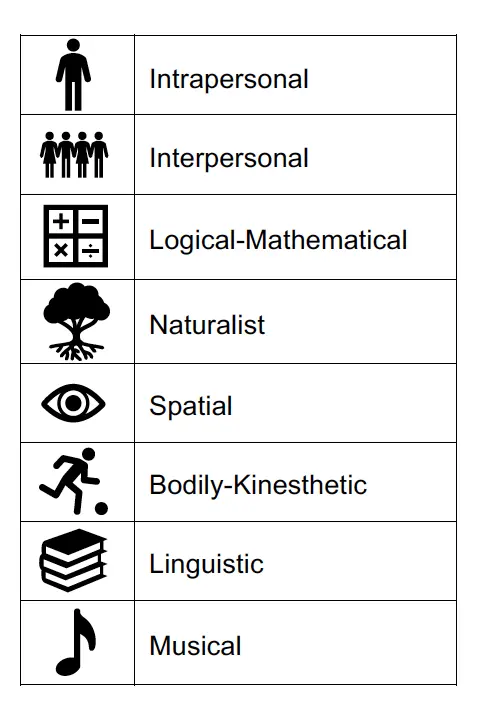

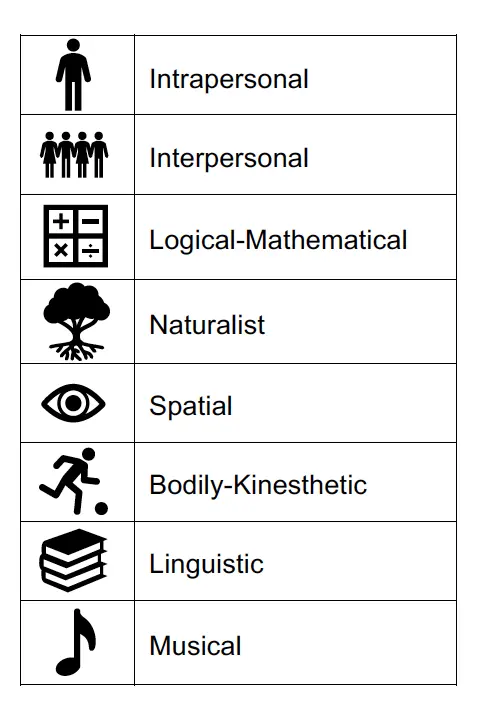

1 ...6 7 8 10 11 12 ...29 Im CLIL-Unterricht in der Fächerkombination Englisch und Bildnerisches Gestalten, wo handelndes, kreatives und räumliches Lernen auf linguistisches, soziales Lernen zusammentreffen, können mehrere dieser acht Intelligenztypen beispielhaft vereint werden: «Gestaltet man Lernangebote so, dass sprachliche oder analytische Talente in einem didaktischen Geflecht mit bewegungsbetonten, visuellen und musischen Dispositionen interagieren können, sind positive Effekte auf das Lehren und Lernen wahrscheinlich.» (Gehring 2017, S. 17). Zudem fördert diese spezifische Fächerfusion das holistische Lernen mit verschiedensten Sinnen. Dadurch dass das Lernen über den auditiven, visuellen und haptischen Sinn passiert, werden erneut verschiedene Schüler*innen samt ihren unterschiedlichen Talenten angesprochen (Klippert 2010, S. 61; Eisenmann 2019, S. 68). Die dabei begleitenden kommunikativen Handlungen, die im CLIL-Unterricht eine hohe Stellung einnehmen, leisten als Versprachlichung des Wahrgenommenen und Gelernten beim gemeinsamen Austausch einen wichtigen Beitrag für die Behaltensleistung. Davon profitieren erneut die lernschwächeren als auch lernstärkeren Schüler*innen (Klippert 2010, S. 68) – vorausgesetzt Lernende mit basaler Sprachkompetenz werden im CLIL-Unterricht mit entsprechendem Scaffolding begleitet (Bonnet 2016, S. 41–42). Da zudem Bilder die fremdsprachliche Rezeption als auch Produktion erleichtern, kann die Heterogenität ohne aufwändige Differenzierung gut berücksichtigt werden (Rymarczyk 2015, S. 194). Schliesslich verspricht gerade der bilinguale Zeichnungs- und Kunstunterricht ein hohes Mass an «Individualität der persönlichen Kreativität» (Rymarczyk 2003, S. 122). Das bedeutet, dass die Lernenden dank der Anwesenheit von Bildernischen Gestalten während längerer Phasen selbstständig und autonom arbeiten können. Dies vereinfacht den Umgang mit der Heterogenität zusätzlich, weil die Lehrpersonen in solchen Phasen die Möglichkeit erhalten Lernende individuell zu fördern und zu begleiten.

Abbildung 3:

Abbildung 3:

Übersicht über die acht Intelligenzen nach Gardner

Nachdem die Passung von CLIL für den Kontext der Schweizer Primarschule mitsamt der dort vorherrschenden Heterogenität dargelegt wurde, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt, wieso sich CLIL-Unterricht in Verbindung mit dem Fachbereich Bildnerisches Gestalten – zusätzlich zu den eben aufgezeigten Vorzügen im Zusammenhang mit der Heterogenität – besonders eignet.

2.5 Bildnerisches Gestalten als geeignete Basis für CLIL

Traditionell sind es eher die gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Fächer, die für den CLIL-Unterricht oder immersiven Sequenzen auf den verschiedensten Schulstufen eingesetzt wurden. Den musischen und sportlichen Fächern wurden bislang in der Praxis aber auch Forschung relativ wenig Beachtung geschenkt. Erst seit einigen Jahren zeigt sich zunehmend Interesse für die Verwendung des Fachbereichs Bildnerisches Gestalten (fortan BG) für bilinguale Unterrichtsettings (Rymarczyk 2015, S. 183; 2013, S. 265). Dies ist erstaunlich, da die Gründe für dessen Eignung für den CLIL-Unterricht gerade für Sprachanfänger der Primarstufe gegenüber den mehr textbezogenen, wissenschaftlichen Fächern zahlreich sind (Heim 2015, S. 57). Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Eignung von BG für bilinguale Sequenzen bislang praktisch ausschliesslich von Fremdsprachendidaktiker*innen erforscht wurde und dieses Fach von ihnen – wie nachfolgend aufgezeigt – für die Umsetzung von CLIL sehr wertgeschätzt wird (Rymarczyk 2015, S. 183).

Drei qualitative Untersuchungen (Bechler 2014; Witzigmann 2011; Rymarczyk 2003) und eine gut dokumentierte Unterrichtsreihe (Knorr & Teske 2010), die allesamt in Deutschland den Kunst-/Zeichnungsunterricht in Kombination mit Englisch oder Französisch in Primar- oder Sekundarschulklassen ergründeten, beschreiben die Eignung des Fachbereichs BG für die Umsetzung von CLIL-Unterricht vielperspektivisch.

Bechler (2014) begleitete wissenschaftlich die Durchführung von zwei CLIL-Modulen im Fächerverbund ‘Mensch, Natur und Kultur’, in dem ‘Bildende Kunst’ untergebracht ist. Auch wenn sie Grenzen des bilingualen Lernens für Sprachanfänger der zweiten und dritten Primarschulklasse in Verbindung mit dem Vermitteln von anspruchsvollen Inhalten beschreibt, ergaben sich bei ihrer qualitativen Untersuchung eine Reihe von positiven Erkenntnissen. So konnten die Lernenden dem Unterricht auf Englisch gut folgen und waren motiviert als auch bemüht trotz limitierenden Sprachkompetenzen aktiv am Unterricht teilzunehmen – auch wenn teilweise der Austausch in der Schulsprache passierte. Zudem konnte sie beobachten, dass vielseitiges implizites Sprachlernen stattfand und dass die Lernenden Strategien anwendeten, um Verständnisschwierigkeiten zu umgehen (Bechler 2014, S. 238).

Auch Rymarczyk (2003) kommt zu ähnlichen Resultaten. Sie macht ebenfalls die kontextreiche Lernumgebung frei von Druck dafür verantwortlich, dass Lernende anfänglich zeigend, unterstützt mit minimalen verbalen Äusserungen aktiv am Unterricht teilnehmen und nach kurzer Zeit auch längere Redebeiträge produzieren konnten (Rymarczyk 2003, S. 269–70). Diese Erkenntnis resultiert aus ihrer Untersuchung mit Sprachanfängern der 6. Gymnasiumklasse (entspricht der 6. Primarstufe in der Schweiz), welche erst seit eineinhalb Jahren den Englischunterricht besuchten. Zudem gelingt es im bilingualen Kunstunterricht die Diskrepanz zwischen den sachfachlichen und fremdsprachlichen Kompetenzen der Lernenden zu überwinden. Folglich braucht es bei dieser Art von CLIL-Unterricht weniger explizite Spracharbeit und Rückgriffe auf die Schulsprache können weitgehend vermieden werden. (Rymarczyk 2003, S. 158)

Ferner zeigt die Unterrichtsreihe von Knorr und Teske (2010), dass im bilingualen Kunstunterricht ausgehend von alltagssprachlichen Reaktionen zu einem Kunstwerk ein vertieftes Ergründen des Lerngegenstandes stattfinden und schliesslich ein erweitertes, fachspezifisches Sprachhandlungsrepertoire aufgebaut werden konnte. Die beiden Autorinnen schlussfolgern, dass eine solche Verschmelzung von alltags- und fachsprachlichen Anteilen in geeigneten «sprachkünstlerischen» Lernaufgaben gewinnbringend eingesetzt werden kann. Insgesamt können auf diese Weise im CLIL-Unterricht die rezeptiven als auch produktiven Sprachkompetenzen vielseitig gefördert werden. (Knorr & Teske 2010, S. 153)

Neben den positiven Auswirkungen des bilingualen BG-Unterrichts auf das fremdsprachliche Lernen, dokumentiert die Untersuchung von Witzigmann (2011) den erfolgreichen sachfachlichen Kompetenzaufbau. In ihrer Studie, die Kunst- und Zeichnungsunterricht in französischer Sprache mit Schüler*innen der 5. Realschulklasse (was der 5. Primarschulstufe in der Schweiz entspricht) durchführte, konnten die inhaltlichen Anforderungen aus dem Lehrplan trotz geringen Französisch Kenntnissen der Schüler*innen erfolgreich erreicht werden. Wiederum werden dafür die hohe Anschaulichkeit, Handlungsorientierung und Ganzheitlichkeit der Lerninhalte verantwortlich gemacht (Witzigmann 2011, S. 334). Zudem geben die Lernenden in Interviews bekannt, dass sie aufgrund der fremden Sprache kognitiv mehr gefordert waren, besser zuhören oder auch nachfragen mussten und so auch mehr zum Denken angeregt wurden. Insgesamt erscheint den Lernenden diese Unterrichtsform weniger langweilig, was wiederum zu mehr Lernzuwachs führt. (Witzigmann 2011, S. 148)

Wie die soeben dargelegten empirischen Befunde zeigen, gilt die Anschaulichkeit als ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des am CLIL-Unterrichts beteiligten Sachfaches (Heim 2015, S. 44). BG zeichnet sich naturgemäss durch eine hohe Anschaulichkeit aus. Wie bereits erwähnt, lernen gerade Kinder Sprachen ganzheitlich und multisensorisch, indem sie Lerngegenstände authentisch und lebensnah erfahren können. Dieser Anspruch kann im BG vollumfänglich erfüllt werden. Dank den visuellen Informationen werden lange Beschreibungen überflüssig, stattdessen gelingt eine genuine Kommunikation mit Gestik und zeigend mittels deiktischen Aussagen ( This here., I like that one., …) , so dass unbekannte Wörter durch Verweise substituiert werden können (Rymarczyk 2003, S. 113, 186). Sprachanfänger durchlaufen oft eine silent period , in der sie rezeptiv Sprache aufnehmen, sich jedoch noch nicht produktiv in der Fremdsprache äussern können oder wollen. Solche Kinder können sich kreativ unter Verwendung der Bildsprache ausdrücken und beteiligen sich auf diese Weise auch ohne fremdsprachliche Interaktion aktiv am Unterrichtsgeschehen. Die natürliche Relevanz der visuellen Medien erleichtert jedoch nicht nur die Sprachproduktion, sondern auch die Rezeption. Neuer Wortschatz kann mit Verweis auf den konkreten Gegenstand oder ein Bild semantisch schnell erschlossen werden (Rymarczyk 2003, S. 185; Bechler 2014, S. 240).

Читать дальше

Abbildung 3:

Abbildung 3: