8

HERR RÖDER UND DER FALSCHE KOPF

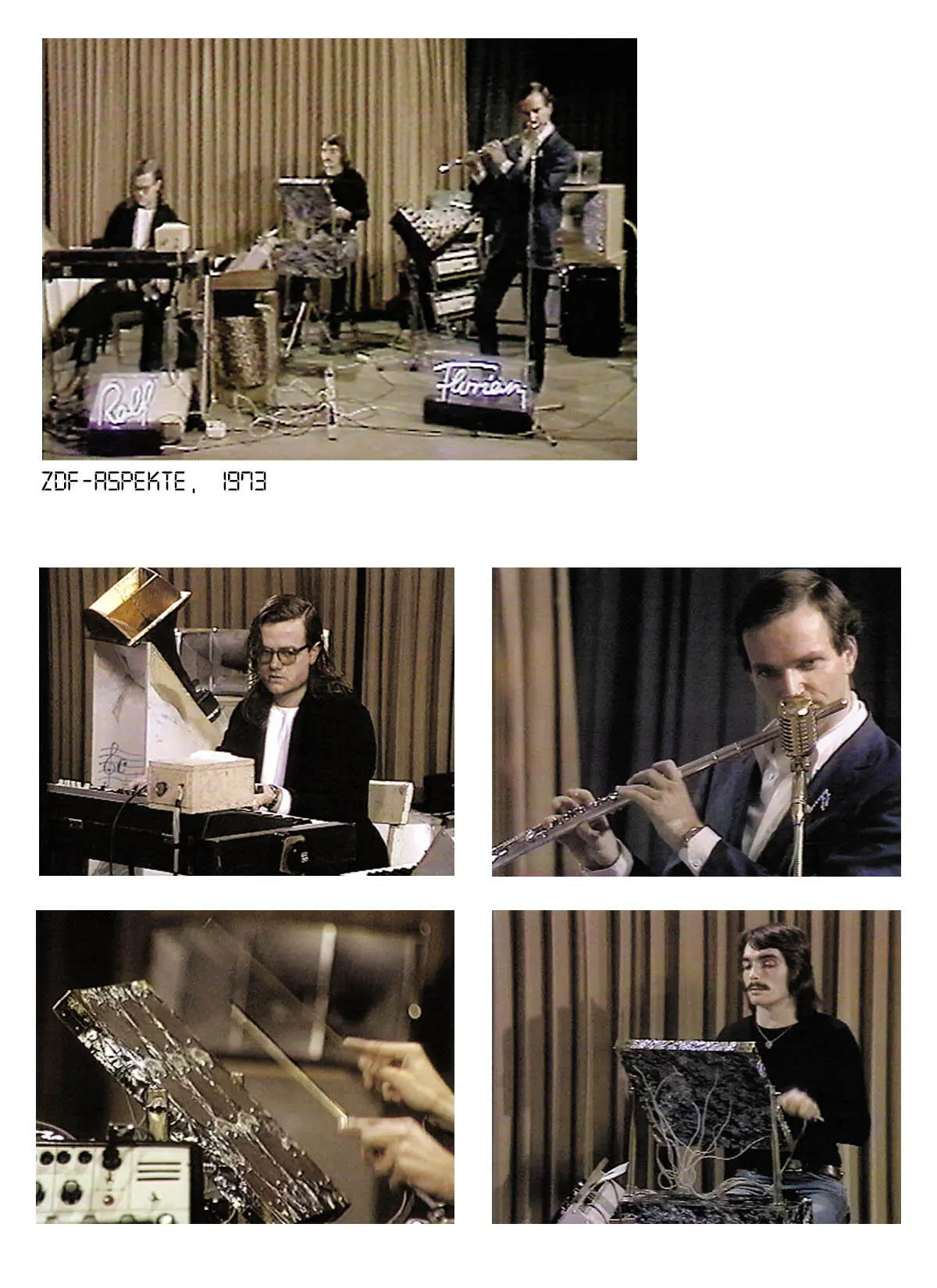

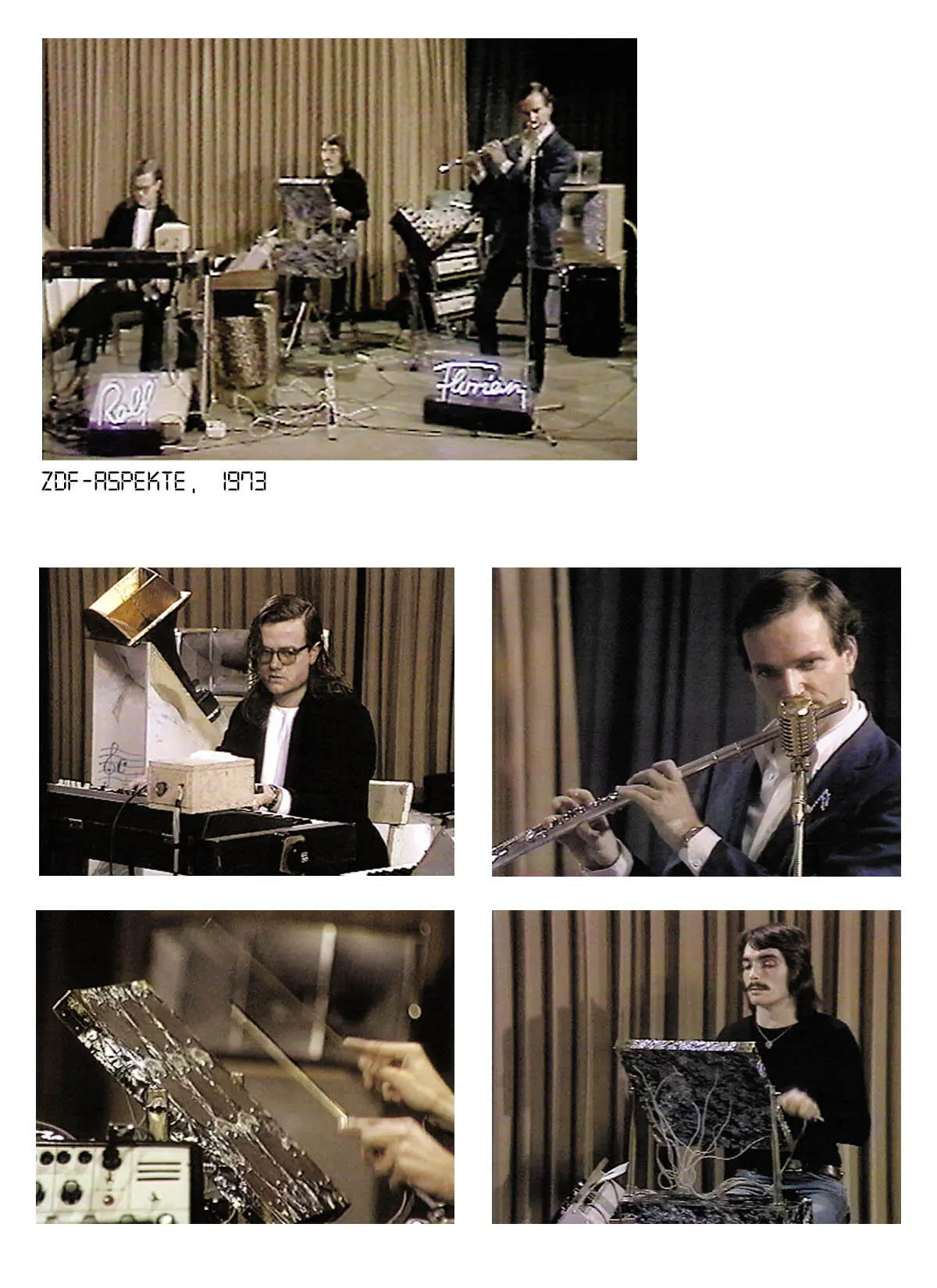

Düsseldorf, 22. März 1974 +++ Bei Gigs in der Umgebung und beim Fersehauftritt in Berlin war uns klar geworden, dass wir zu dritt ein bisschen zu wenig ›Personal‹ waren, um auf der Bühne ordentlich Sound machen zu können. Also sollte ein weiteres Mitglied die Besetzung bereichern. Und schon wenige Tage später stand ein neuer Mann im Studio. Weiß der Teufel, wo Florian immer solch interessante Leute herzauberte. Nun sollten wir uns kennenlernen und miteinander musizieren. Mir fiel das zunächst gar nicht so leicht, da ich schon Schwierigkeiten mit seinem Äußeren hatte. Sein Name war Klaus Röder, und er kam aus der Nähe von Düsseldorf. Klaus wirkte auf mich wie ein echter Hippie, ganz im Gegensatz zu mir, der ich mich ja einst nur mit der Mode der Blumenkinder geschmückt hatte. Er hatte diesen vergeistigten Blick, war immer etwas euphorisch, immer postiv denkend. Er trug die Haare bis auf den Hintern und lief bei jedem Wetter mit offenen Sandalen und nackten Füßen herum, spielte sehr gut Gitarre und eine Geige, die er sich selbst gebaut hatte. Das Instrument, das er mitbrachte, sah aus wie ein hellgrauer Knochen, und es wurde elektrisch verstärkt. Diese ›Geige‹ hatte es Florian angetan und war wohl auch der Grund, weshalb er den Musiker gleich eingeladen hatte. Jedenfalls war Klaus Röder ein ganz besonderer Mensch, der sich als absolut liebenswürdig erwies. Er spielte für einige Aufnahmen auf Autobahn, und er wurde auch mit auf unseren ersten Autogrammkarten mit abgelichtet.

Die Abbildungen für die Rückseite dieses Autobahn-Covers hatten eine ganz besondere Geschichte: Ralf und Florian hatten geplant, dass die ganze Band auf dem Rücksitz des Mercedes sitzen sollte, der auf der Vorderseite der Plattenhülle über die Autobahn fährt. Dort sieht man auf einer frühen Auflage unsere Gesichter im Rückspiegel über dem Armaturenbrett. Da man sich noch nicht sicher sein konnte, ob ich nun wirklich bei der Gruppe blieb, gaben Ralf und Florian dem Emil zunächst die Chance, für alle sichtbar als Künstler bei Kraftwerk selbst mit im Wagen zu sitzen und somit gleichberechtigt auf der Platte abgebildet zu werden. Dies hatte Emil sicher gut gefallen. Als jedoch klar war, dass ich fest dabei bleiben würde, wurde er kurzerhand beauftragt, seinen eigenen Kopf aus dem fertigen Rücksitzfoto wieder herauszuschneiden und die Ablichtung meines Kopfes auf seinen Körper zu kleben. Es musste eine Montage sein, da für ein neues Foto keine Zeit blieb. Diese Änderung muss für unseren Maler äußerst schmerzlich gewesen sein, doch er hatte keinen Einfluss auf solche Entscheidungen.

Wenn wir die Abende im Studio verbrachten und Ralf und Florian an den Stücken für das Album bastelten, war Emil auch manchmal dabei und hörte zu, um seine Meinung zu den Songs zu sagen. Außerdem hatte er ja auch nicht wenig daran mitgetextet. Bei ›Autobahn‹ wurde per Minimoog ewig an den Motorensounds und Windgeräuschen geschraubt, die nachher ziemlich echt klangen. Sie wurden mit dem ›Mobile Equipment‹ von Klangmeister Conny Plank eingespielt und mit Mehrspurtechnik im sogenannten Multitrackingverfahren aufgenommen. Später hat Plank dann alles in seinem gerade fertiggestellten Tonstudio in einem alten Bauernhof bei Neunkirchen/Westerwald zu fertigen Songs gemixt. Ich merkte aber auch, dass Ralf und Florian mit Klaus Röder gar nicht so gut zurechtkamen, wie sie sich erhofft hatten. Er kam auch oft gar nicht zu unseren Verabredungen und wurde kurzerhand wieder ausgeladen. Dass es schließlich ganze sechsundzwanzig Jahre dauern würde, bis ich wieder einmal zum Conny-Plank-Studio fahren würde - mit einer eigenen Produktion und zusammen mit Nomiya Maki, der Sängerin von Pizzicato Five - das hätte ich damals nie geahnt. Das Zustandekommen dieses Treffens war aber auch zu verrückt. Aber davon werden ich am Ende dieses Buches erzählen, vom Plank‘schen Stein nämlich, wo ich mir außerdem noch was geschworen habe ...

9

WIR ELEKTRISCHEN VIER

Düsseldorf, Januar 1974 +++ Wir hatten uns von Röder auch aus dem Grund getrennt, weil er sich mit seinen langen Haaren und seinem Bart nicht so recht in unser neu gewähltes Erscheinungsbild einfügen wollte und weil unsere Popmusik einfach nicht seine Sache zu sein schien. Die Gründer hatten für Kraftwerk ein strenges, sehr deutsches Erscheinungsbild gewählt. Ich selbst hatte bei meinem Eintritt in die Band ja noch eine Hippie-Frisur und trug einen Schnurrbart. Und auch Ralf trug Anfang der 70er Jahre noch schulterlange Haare. In der Zeit ihrer musikalischen Experimente mit Organisation, ihrer ersten Gruppe und Kraftwerk I und Kraftwerk II mochte das ja noch gepasst haben. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns auf Veranlassung von Florian, der damals den Modestil der 50er Jahre liebte, mit dem Erscheinen des Albums Autobahn, diesem typisch deutschen Thema, ein ebenfalls deutsches Image zulegten, so wie die Beach Boys mit ihrem ›All American Dream‹ den amerikanischen Prototypus repräsentierten. Das fand ich auch sofort gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns alle die Haare schneiden ließen und in der Stadt Anzüge kauften. Ralf und Florian hatten sich sogar bei einem Düsseldorfer Maßschneider Anzüge auf den Leib nähen lassen. Immerhin bezahlten sie auch unsere Konfektionsware, da es sich ja sozusagen um Arbeitskleidung handelte. Wir wollten einfach nicht mehr mit der englischen Pop-Szene oder mit Bluejeans tragenden, amerikanischen Rockbands verglichen werden.

Musikalisch ging das ja sowieso schon nicht mehr. Wir wollten zeigen, dass es auch in Deutschland eine stilistisch eigenständige moderne Unterhaltungsmusik gab, die ihre Ursprünge in unserer eigenen Kultur hatte. Diese Musik war Ralfs und Florians Erfindung. Gemeinsam mit anderen und mir entwickelten sie ein intellektuelles und zugleich unterhaltsames Musikkonzept auf der Basis unserer romantischen Volksmusikmelodien in Kombination mit modernen naturwissenschaftlich-technischen Themen, zeitgemäß elektronischen Instrumenten und einer selbstbewussten, eigenständigen Form. In zunehmendem Maße verstand ich, was sie wollten, und ich war froh, diese Musik mit aufführen zu dürfen.

Aber gerade für diese Präsentation waren wir auf der Bühne immer noch zu wenig Darsteller. Wir hatten ja in der Zwischenzeit bei Auftritten festgestellt, dass wir mehr Männer für unsere Live-Shows brauchten. An eine Frau haben wir damals nie gedacht - wie dumm, denke ich heute. Vom Konservatorium her kannte Florian einen Musikprofessor, den er um Rat fragte. Dieser legte ihm den talentierten Musikus Karl Bartos ans Herz. Der Student hatte am Düsseldorfer Institut Schlagzeug, Klavier und Vibraphon gelernt und stand bald vor seinem Examen. Florian brachte ihn eines Tages mit ins Studio. Karl wirkte äußerlich noch sehr studentisch mit seinem Dufflecoat-Mantel, Turnschuhen, Bluejeans und dunkelrotem Nicki, den er ständig trug. Auch war er um einige Jahre jünger als wir, aber recht forsch und selbstbewußt, das spürte ich mit einigem Neid.

Für einige Zeit spielte Karl bei uns zuerst sein konventionelles Vibraphon, welches damals sein Lieblingsinstrument war. Das schwere Teil wurde sogar auf unserer gesamten ersten Amerikatournee mitgeschleppt und verursachte hohe Transportkosten. Aber in erster Linie sollte Karl ebenfalls Schlagzeug spielen. Er war schließlich ausgebildeter Konzerttrommler und konnte Figuren spielen, zu denen ich selbst gar nicht fähig war. Auf jeden Fall war er eine kolossale Bereicherung für uns. Zu Beginn hatte ich allerdings etwas Angst, dass er mich eventuell ersetzen könnte. Aber diese Bedenken stellten sich bald als unberechtigt heraus, weil ich mittlerweile mit weiteren Fähigkeiten wichtig geworden war.

Читать дальше