Die kontinuierliche, existenzielle Bedrohung Berlins als Hauptstadt des ,Kalten Kriegs‘ hat der örtlichen Esskultur stets den Platz verwehrt, der ihr in einer Metropole eigentlich zusteht. Ein entspannter Umgang mit Essen und Trinken, über eine reine Versorgung hinaus, musste all zu oft hinter tagespolitischer Aufregung anstehen. Kulinarisches Erbe mit großem Potential ging dabei vielfach unter. Ein Beispiel ist die Berliner Weiße, jenes doppelt vergorene Weißbier – in seiner belgischen Variante ein Getränk von nationaler Bedeutung – die in Berlin zu einer Touristenlimonade verkommen ist.

Zwei Jahrzehnte nach der Wende ist die Stadt trotz aller Widrigkeiten längst wieder zu einer internationalen Größe geworden. In Bezug auf die Berliner Küche steht diese Entwicklung jedoch noch aus. Das Buch kommt daher nicht umhin, gelegentlich zu provozieren und mitunter zugespitzte Thesen zu formulieren, deren gründliche Untersuchung noch aussteht. Die Verpackung jedoch ist – um im kulinarischen Jargon zu bleiben – vor dem Verzehr geöffnet und die Stadt kann ihr eigenes, typisches Aroma entfalten.

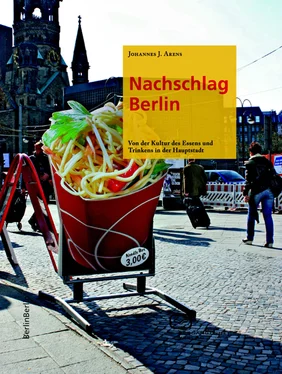

Johannes J. Arens

Berlin, im Sommer 2010

Kellner in einem Museumsrestaurant in Moabit

Werbung eines Supermarktes auf der Blücherstraße in Kreuzberg

Masse oder Klasse?

Die Kritik an der Berliner Ernährung

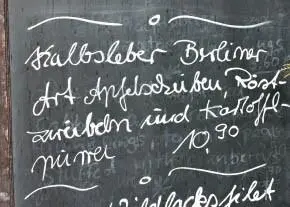

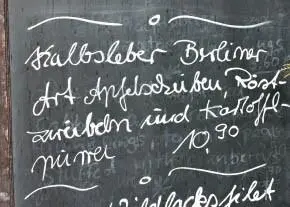

Tagesgericht eines Restaurants in Mitte

Die Berliner Küche hat einen schlechten Ruf. Für diese Erkenntnis muss man kein neues Buch schreiben. Eisbein, Currywurst und Bulette, die am häufigsten genannten Berliner Spezialitäten, können mit den kulinarischen Raffinessen anderer europäischer Metropolen nur schwer mithalten. Darüber hinaus sind sie nicht auf Berlin beschränkt. Eisbein isst man, gekocht oder gegrillt auch in vielen anderen Regionen Deutschlands, die Currywurst ist dem Oberhausener ebenso wichtig wie dem Berliner und ein Hackfleischkloß, zu Hochdeutsch Frikadelle, ist gar ein internationales Phänomen. In den 20 Jahren nach der Wende hat sich Berlin wieder zu der Boomtown entwickelt, die die Stadt vor rund 100 Jahren schon einmal gewesen ist. Die desolate Haushaltslage, die hohe Arbeitslosigkeit und die damit teils einhergehende Verwahrlosung des öffentlichen Raums halten vor allem junge, kreative Menschen nicht davon ab, sich in Berlin an die Verwirklichung ihres eigenen Lebensentwurfs zu machen.

Angebot einer Bäckerei in Sittard, Niederlande

In kulinarischer Hinsicht ist Berlin jedoch kaum als Vorbild zu bezeichnen. Der Exporterfolg von Lebensmitteln und Gerichten aus Berlin ist dementsprechend eher mäßig. Berliner Spezialitätenhersteller wie Sarotti haben ihre Produktion längst nach auswärts verlagert und ein Blick in diverse überregionale Kochbücher liefert neben den auch im Ausland so genannten ,Berliner Pfannkuchen’ allenfalls noch ,Leber Berliner Art’ mit Apfelspalten. 1Eine schwierige Lage für die Souvenirbranche, die mit Ampelmännchen aus Weingummi und Marzipancurrywürsten auskommen muss. Auf der im Sonderheft ,Ernährung‘ der Stiftung Warentest abgebildeten Karte der deutschlandweiten Produkte geschützter Herkunft, klafft in und um Berlin ein großes weißes Loch, lediglich mit Spreewaldgurke und -meerrettich sowie Leinöl ist der Südwesten Brandenburgs vertreten. 2

Fragment vom Bildfries der Berliner Gerichtslaube, Mitte 13. Jahrhundert, Märkisches Museum Berlin

Dem Essen und Trinken ergeben

Nicht immer stand das Berliner Essen in der Kritik. Lange vor der Einführung eines rechtlich verbindlichen Schutzes von Herkunftsbezeichnungen war der ,Berliner Roggen’, den die Stadt aus der Gegend von Teltow und Barnim zum Umschlagsplatz Hamburg lieferte, in ganz Europa ein Begriff. Durch die ökonomisch günstige Lage an der Kreuzung der Handelswege nach Halle/Leipzig über Oderberg nach Stettin und Magdeburg nach Frankfurt und weiter nach Posen oder Breslau kam die Stadt bereits im Mittelalter in den Genuss kulturellen Austauschs. So entwickelte sich die Stadt im 14. Jahrhundert zum Hauptfischmarkt der Region. Aus Stettin angelieferter Hering wurde in Berlin unter der Kontrolle zweier von der Stadt angestellter Salzmeister umgepackt und neu gesalzen. Im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins genossen die Einwohner, denen es als ordentliche Bürger gestattet war, zum Eigenbedarf in der Spree zu fischen, städtisches Ackerland zu nutzen oder Bier zu brauen, einen wachsenden Wohlstand, den sie auch mit repräsentativen Festessen zum Ausdruck brachten. So beispielsweise 1404, als es ihnen mit Hilfe der Quitzow-Brüder gelang, die Pommern aus der Region zu vertreiben und die Bürger ihren Alliierten Dietrich zu Quitzow zu „scheinbaren und köstlichen eßen geladen“ . 3Die Auswüchse vergleichbarer Gelage privater Art waren der regierenden Elite jedoch bereits im 14. Jahrhundert ein Dorn im Auge. Eine vom Rat 1334 erlassene Luxusordnung beschränkte die Ausmaße von Hochzeitsfeiern auf maximal 80 Gäste, 20 Bedienstete und sechs Spielleute bei höchstens fünf Gängen. „Die Einwohner sind gut, aber sehr rau und ungelehrt, dem Essen und Trinken mehr ergeben als dem Studium guter Schriften” , befand der Abt des Klosters Sponheim bei Kreuznach, Johannes Trithemius, 1505 in einem Brief aus Berlin. 4

Produkte des Luxusbedarfs

Mit der Konsolidierung des preußischen Staates im 17. Jahrhundert verschob sich das gesellschaftliche Leben aus dem bürgerlichen Bereich der Gilden, Innungen und Bruderschaften auf die höfische Repräsentation. Entscheidende kulturelle Impulse kamen mit den Hugenotten aus Frankreich, deren Zuwanderung Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg mit dem Edikt von Potsdam ab 1685 gezielt förderte. Die von den Flüchtlingen hergestellten Produkte des Luxusbedarfs, wie Textilien, Spiegelarbeiten, aber auch diverse Genussmittel, fanden Absatz am Hof, dessen Ausgaben schon in den Jahren zuvor erheblich gestiegen war. Nach der Krönung zum König in Preußen 1701 wurde höfischer Prunk zu einer politischen Notwendigkeit, wollte das neue Königreich von den europäischen Mächten anerkannt werden. Die horrenden Ausgaben von vier Millionen Talern im Jahr 1710 für den Potsdamer Hof überforderten auf Dauer jedoch den Staatshaushalt. Friedrich Wilhelm I., der ab 1713 regierende Sohn des ersten preußischen Königs, reduzierte daher den täglichen Aufwand auf ein Minimum. Er beschränkte die repräsentative Hofhaltung auf gelegentlichen Prunk bei politisch relevanten Ereignissen und ordnete so die Repräsentation deutlich dem Ausbau militärischer Kapazitäten unter. Die wirtschaftliche Ordnung des Staates bewegte sich in den kommenden Jahren weg von der Luxusproduktion für Hof und Adel hin zu Zulieferung und Versorgung für das wachsende Heer. Alles in allem waren es keine guten Voraussetzungen für die Entwicklung einer vorbildhaften höfischen Küche. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, mit der Hofhaltung Wilhelms II., wurde weniger ein preußischer, sondern ein gesamtdeutscher kaiserlicher Hof zum Vorbild bürgerlicher Nachahmung. 5

Читать дальше