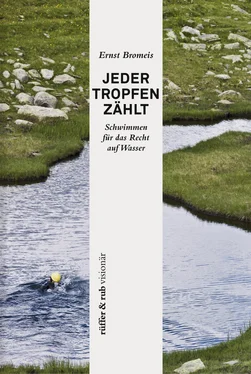

Warum haben wir Angst, unsere Träume und Sehnsüchte zu verwirklichen? Ich habe eines Tages beschlossen, mich dieser Angst zu stellen. Dieses Buch erzählt meine Geschichte, wie es dazu kam, warum ich unter anderem durch 200 Seen im schweizerischen Bündnerland und 1247 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung des Rheins geschwommen bin und weshalb ich »Das blaue Wunder« ins Leben gerufen habe.

Vor acht Jahren habe ich mein »normales« Berufsleben gekündigt, um mich voll meinen Wasserprojekten zu widmen. Aus dem All betrachtet, ist für mich die Welt, die auf Wasser baut, betörend schön. Am Wasser führt kein Leben vorbei. Auf Erden, aus der Nähe, sehen wir, wie verletzlich dieses »blaue Wunder« Erde ist. Wir sehen die Zwischenbilanz einer globalen Zivilisierung und bemerken, wie ungleich Glück und Unglück, Reichtum und Armut, Überfluss und Dürre, Naturreservate und Umweltkatastrophen, Wasser-Rechte und -Unrechte oder frei fließende Quellen und Quellenbesitztum die Weltgemeinschaft vor die Aufgabe stellt, Lösungen umzusetzen – nicht für morgen und übermorgen, sondern für heute.

Mein Engagement für das Wasser gründet in der Summe meiner Lebensphilosophie, dass jedes Leben ein Recht auf Leben und deshalb auf Wasser hat. Dieser Satz tönt banal und ist doch so schwierig umzusetzen. Das einzufordern ist das eine, das umzusetzen ist die wahre Herausforderung in einem Meer zwischen globalen und lokalen Partikularinteressen. Das Buch ist eine Antwort darauf, was wir Einzelne beitragen können für einen sinnvollen Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser.

Seit acht Jahren lebe ich aber auch die Schönheit und Poesie, die sich durch die körperliche Ausdruckskunst des Schwimmens zeigt. Von diesem Spannungsfeld zwischen schwimmerischer Poesie und globalem Wasserstress erzählt dieses Buch.

Meine Zeit ist begrenzt, und ich will meiner Lebenszeit mit dem »Blauen Wunder« einen eigenen Sinn geben. Wenn die Kirchenglocken für mich läuten, will ich gelebt und gestaltet haben.

»Sie sind naiv!« – Der Beginn einer Passion

Es war keine Erleuchtung und keine Nahtoderfahrung, die mich dazu brachten, mich für das Thema Wasser einzusetzen. Es gibt in meiner Biografie kein Damaskus-Ereignis wie beim Sturz vom Pferd bei Saulus, der zum Paulus wurde. 1Dass ich zunächst Expeditionsschwimmer und später Wasserbotschafter wurde, ist die Summe kleinerer Ereignisse, die mich geprägt haben. Diese Ereignisse haben sich gestaut, und irgendwann musste der Damm brechen. Für einige ist es logisch, was und warum ich es tue. Menschen, die mich schon lange kennen, sagen: »Das passt zu dir, Ernst!« Es sind diejenigen, die mich im Sportstudium erlebt haben, mit denen ich die Spitzensport-Trainerausbildung absolvierte, meine ehemaligen Lehrerkolleginnen und -kollegen an der Volksschule in Zuoz. Für andere, so musste ich immer wieder erfahren, die mich erst mit der ersten Expedition in Graubünden aus dem Medien »kennen«-lernten, ist es oft nicht nachvollziehbar, wieso ich diesen Weg gewählt habe. Sie reden von Midlife-Crisis, von Aussteigen, vom großen Egotrip oder von Selbstdarstellung. Eine Dame kam nach einem Vortrag auf mich zu und sagte ganz offen zu mir: »Sie sind naiv! Warum machen Sie das!?« Der Ton war herablassend und vorwurfsvoll. Wie konnte jemand sein Leben für eine Vision und Mission auf den Kopf stellen?

Wie bei wohl allen Menschen ereignete sich auch bei mir das Essenzielle in der Kindheit. Ich erinnere mich gut an einen wichtigen Moment in meinem Leben. Er fand an einem kleinen Bach in der Nähe von Ardez im Unterengadin statt, wo ich aufwuchs. Mein Vater war Dorflehrer und in der Freizeit leidenschaftlicher Musiker und ebenso leidenschaftlicher Imker. Im August, am Ende der Sommerferien, war es immer meine Arbeit als Knabe, meinem Vater bei der Honigernte zu helfen. Zusammen hievten wir die Honigwaben aus den Bienenkisten, klopften die Bienen in den Auffangbehälter runter und verstauten die Honigwaben separat in einer großen Kiste für den Heimtransport.

Die Bienenhütte stand alleine mitten auf einer Wiese vor Ardez, umgeben von Sträuchern, Blumen und Laubbäumen. In meiner Erinnerung schien bei der Honigernte immer die Sonne, und in der Bienenhütte war es brütend heiß. Es war die Maxime meines Vaters, dass nicht aller Honig geerntet wurde, sondern dass einige volle Honigwaben für die Bienen zum Überwintern in der Kiste belassen werden mussten. Mein Vater hatte ein enges Verhältnis zu seinen Bienen. Es waren Tausende und Abertausende Bienen, alle anonym, ohne Namen, und doch hatte mein Vater einen persönlichen Bezug zu seinen »Arbeiterinnen«. Ich glaube, ihm war es wichtig, Teil von einem größeren Kreislauf zu sein, mit seinen Bienen zu leben, sie zu respektieren und zu pflegen, den Honig zu ernten und auch zu danken, indem er nicht die ganze Ernte nahm. Es war kein Plündern und Ausbeuten. Es war ein Miteinander von Nützen und Schützen, von Leben und Lebenlassen.

Nachdem wir zwei Stunden in der saunaheißen Hütte gearbeitet hatten, zogen wir uns für eine Pause zurück. Ungefähr zehn Gehminuten von der Bienenhütte entfernt, fließt der kleine Bach im Tal Valdez, der weiter unten in den Fluss En/ Inn mündet. In einem Korb nahmen wir Süßmost, Kaffee und Guotzli mit. Bevor wir uns hinsetzen und die Verpflegung genießen konnten, prüften wir gegenseitig, ob nicht noch Bienen in einer Jackenfalte oder unter dem Schleier versteckt waren.

Die Aggressivität der Bienen nach der für uns mehr oder minder erfolgreichen Ernte konnte sehr unangenehm sein. Wenn die Biene sticht, stirbt sie, und einen von uns würde es schmerzen. Wir wollten beides nicht. Einmal fragte ich bei der gemeinsamen Pause, die Füße plantschten im Wasser, meinen Vater in unserer Muttersprache Romanisch: »Bap, che fessast auter in Tia vita?«, was er anders in seinem Leben gemacht hätte. »Eu nu vess plü tant respet dad autoritats.« – »Ich hätte nicht mehr so viel Respekt vor Autoritäten.« Mein Vater meinte nicht, dass er frecher, unanständiger oder arroganter hätte sein sollen. Er wünschte sich nur, mutiger in seinem Leben gewesen zu sein.

Der Bach umspülte unsere Füße, trug aber die Worte meines Vaters nicht fort, sondern prägten und prägen mich. Heute bin ich so alt wie mein Vater damals. Ich verstand schon als Knabe, was er sagte, inzwischen wurde es mir noch klarer. Als Wasserbotschafter exponiere ich mich oft in der Öffentlichkeit, und es braucht immer wieder Mut. Gerne würde ich mich auch mal verstecken, wenn ich kritisiert werde oder wenn eine Aktion nicht so verläuft wie geplant. Doch gleichzeitig weiß ich, wenn ich mich nicht für meine Ziele und Werte einsetze, werde ich meine Angst ein Leben lang bereuen.

Vater und ich packten unseren Korb, zogen den weißen Overall und den Schleier über, kontrollierten, ob alles dicht war und liefen ruhig zur Bienenhütte zurück. Das nächste Bienenvolk wartete auf uns. Später, als wir mit den Honigwaben zu Hause im Keller angekommen waren, kam meine Mutter zum Einsatz. Sie war für den Arbeitsgang des Schleuderns und Abfüllens verantwortlich. Beim Schleudern der Waben floss der Honig in die Einmachgläser. Ein gelbes Wunder.

Im Unterengadin fließen Milch und Honig. Doch niemand schwimmt darin – und auch nicht im Wasser! Kein Mensch war in meiner Kindheit Schwimmerin oder Schwimmer. Sport war schon damals meine Leidenschaft. Ich liebte das Radfahren, aber Schwimmen wäre nie eine Option gewesen. Erst als ich im Sportstudium auf meinen Schwimmdozenten Gunther Frank traf, entdeckte ich mit 25 Jahren an der Universität Basel am Rhein eine neue Welt.

Ich bin überzeugt: Wäre ich in meiner Jugendzeit Beckenschwimmer gewesen, hätte ich nie meinen Weg als Expeditionsschwimmer gefunden. Beckenschwimmer sind anders, sehen das Wasser als Sportgerät. Beckenschwimmer betreiben »Sport« mit all seinen Reglementierungen. Ich fühle mich auf meinen Expeditionen mehr als Seefahrer. Ich wähle einen Kurs und schwimme in die Richtung, in die ich will.

Читать дальше