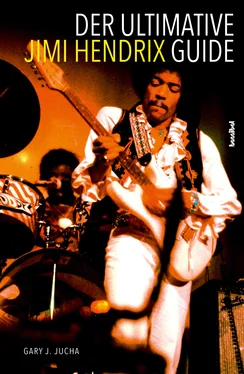

Was folgte, waren geradezu ikonenhafte Augenblicke und Images, eingebrannt in die kollektive Erinnerung: einen in Monterey auf der Bühne knienden Gitarristen, der die aus seiner Stratocaster kommenden Flammen wie ein Zauberer beschwört; seine Version des „Star Spangled Banner“ in Woodstock, durch die er die Nationalhymne radikal verändert, damit sie ein neues Publikum anspricht; die Maschinengewehrsalven seiner Gitarre, die im Fillmore erklingen, während die Sixties um Mitternacht an der Kreuzung verschwinden und einem neuen Jahrzehnt weichen. Was die Siebziger anbelangte, hatte Hendrix eine hohe Erwartungshaltung. In dem gemütlichen Underground-Labyrinth der Electric Lady Studios, nur wenige Blocks entfernt von dem Café, in dem ich ihn zum ersten Mal sah, sinnierte er über die universelle Sprache der Musik und wie er all diese Strömungen in seine Klangwelten integrieren könnte. Auch wenn das Schicksal ihn letztlich nicht dazu auserwählte, zeigt sich dieser noble Versuch doch in seinem Gesamtwerk, das sich auf kosmischen Klangbahnen bewegt. Als Jimi die Triebwerksstufe seiner interstellaren Rakete in den Sechzigern zündete, symbolisierte das die große Herausforderung der Menschheit, die Erde zu verlassen und die gegebenen Grenzen zu transzendieren.

Hendrix lebte den Mythos des Rockstars in einer Zeit, in der Rockstars übergroß am Firmament erschienen, jammte von Mitternacht bis in den Morgen, obwohl ihn alle nur erdenklichen Versuchungen umgaben, und erschuf eine von Adrenalin aufgeheizte Situation, die einen Schaffensprozess auf höchstem Level bedingt. Er war gekleidet wie ein Inka-Häuptling, und seine Shows – mit Darstellungen von Opfergaben bzw. „Menschenopfern“ – kombinierten Rituale und Magie. Manchmal verfing er sich in den eigenen Fallstricken. Eines Abends, ich trug meine „Liebeskette“, Sandalen und ein Nehru-Shirt, besuchte ich das alte Symphony Theater in Newark. Martin Luther King war gerade ermordet worden. Jimi schaute auf die Zuschauer, die die brandaktuelle Nachricht zu ignorieren schienen und auf den Augenblick warteten, in dem er sein Instrument zum Singen bringen würde. Er spürte die Belastung durch das ihm geschenkte Talent und stellte sich die Frage, ob sich das alles lohne.

Für seinen tragischen Tod hätte es keinen ungünstigeren Moment geben können, denn er begann gerade, seine Musik auf eine neue und allumfassendere Ebene zu heben, die ein noch reiferes musikalisches Verständnis ankündigte. Es gibt viele „Was wäre, wenn“-Fragen, die der Imagination überlassen bleiben, obwohl er schon bei „1983 … (A Merman I Should Turn To Be)“ die Zukunft vorwegnahm. Man kann sich verschiedene Kooperationen vorstellen, Produktionen und Auftritte, wobei Letztere zunehmend simpler wurden, während sie doch zugleich seinem Selbst näher kamen, den Kern seines Ichs erreichten, ähnlich einem Planeten, der in eine Sonne stürzt.

Seine Musik zu spielen und dabei seinen spinnenähnlichen Fingern nachzueifern, die neue Akkorde und Akkorderweiterungen auf dem Gitarrenhals kreierten, macht Spaß. Es macht Spaß, seine Effekte nachzuahmen – bedenkt man die immense Lautstärke, mit der er spielte, und die tonale Palette – und dabei den Verstärker bis über die Höchstgrenze zu jagen. Und es macht Spaß, ihn zu imitieren, denn er hatte einen einzigartigen Sinn für Humor, verknüpft mit dem Bedürfnis, die tiefsten Emotionen auszudrücken. Auch wenn ich ihn als Gitarristen über alle Maße schätze, ist es doch seine Rolle als Songwriter, die mich zutiefst anspricht: „Purple Haze“, „Up From The Skies“ und das göttliche „Little Wing“, eins der schönsten Liebeslieder, das jemals komponiert wurde, begeistern mich immer wieder aufs Neue.

Seine extravagante Ausstrahlung, die den Himmel erleuchtete, und ein Leben, das permanent Grenzen überschritt, sind zur Legende geworden. Es gibt so viele Fragen wie Antworten, und die Reaktionen hinterlassen – wie die Aufnahme der Frequenzen der Musik – ein klangliches Manifest, mit dem er die Musikgeschichte bereicherte.

Hinter der Musik steht immer der Musiker, die Essenz unserer Beziehung zwischen den Klängen und dem Schöpfer dieser Klänge.

Lenny Kaye

Lenny Kaye ist der Gitarrist von Patti Smith seit Gründung ihrer Band. Als Plattenproduzent und Autor hat er mit Künstlern wie Suzanne Vega, Soul Asylum, Allen Ginsberg und Waylon Jennings gearbeitet. Seine 1972 erschienene Compilation Nuggets, gewidmet dem Garage-Rock, wurde lange als das wichtigste Reissue überhaupt angesehen und vom Rolling Stone als eines der besten Rockalben aller Zeiten geadelt.

Danksagungen

Jimi führte eine Beziehung mit seiner Catherina, und ich bin mit meiner Kimarie zusammen – du bist die Liebe meines Lebens und wahrhaft „der Maßstab meiner Träume“, wie der scheinbar unsterbliche Shane MacGowan sang.

Dank schulde ich meinen beiden kreativen Kindern – Zachary und Calla –, lasst dieses Buch ein Beweis sein, dass es niemals zu spät ist, kreativ zu werden.

Ich möchte meinen jüngeren Bruder Brian erwähnen, der immer für mich da ist und demgegenüber ich tiefe Dankbarkeit empfinde, da er sich während der letzten 13 Monate ihres Lebens so liebevoll um unsere Mutter gekümmert hat.

Dank den Noones (Gerry, Kara, Eilish und Megan): Ihr bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken können.

Jim Epperly führte mich durch den wahrscheinlich dunkelsten Lebensabschnitt, der zufälligerweise mit dem Schreiben dieser Seiten zusammenfiel.

Dieses Buch wäre niemals ohne Victor Marinelli entstanden (oder Hellbomb Vic oder HBV, als den man ihn 18 Monate lang kannte). Wer behauptet, dass Männer in ihren Fünfzigern keine Freundschaften mehr schließen können? An einem Thanksgiving von Langeweile geplagt, rief HBV einen Blog mit dem Namen Hellbomb ins Leben, der Motorrädern vorbehalten sein sollte, aber sich schon bald wandelte, nachdem er mich zum Einsteigen überredet hatte. Hellbomb konzentrierte sich kurz danach auf MusicArtThis&That, und ungefähr 18 Monate lang posteten wir Besprechungen, Artikel und Interviews, die Licht auf Künstler warfen, deren Werke wir liebten und deren Nachricht wir von einem Berggipfel aus verkünden wollten (der sich auf einen Blog beschränkte).

Natürlich machten wir Hellbomb nicht allein, und somit muss ich auch die anderen Autoren erwähnen, die Beiträge leisteten, obwohl wir ihnen keinen Penny bezahlen konnten. Für sie war es wahrlich ein „Liebesdienst“. Dank gilt Kirsten „Boom Boom“ Lee, „Ersatz Erik“ Wuttke, PJ Owen und „Anthony Kaboom“ Kibort für all ihre Vorschläge und Beiträge. (Besonderen Dank schulde ich Anthony für das Lesen der Rohentwürfe einiger Kapitel.) Alles, was wir jemals schrieben, ist immer noch auf Hellbombinc.com nachzulesen. Sie sollten Hellbomb mal besuchen. Dort finden sich wunderbar intelligente Texte; und Sie können möglicherweise einen neuen Künstler entdecken, der den Lauf Ihres Lebens verändert … wie Titus Andronicus oder Carla Bozulich oder Roberto Bolaño.

Ohne Hellbomb hätte Robert Rodriguez niemals mein Rockers-Galore-Feature über Clashs 16-Tons-Tour gelesen und mich niemals gefragt, ob ich Interesse hätte, Beiträge zur FAQ-Serie zu verfassen. Aus der ursprünglichen Frage nach einem Buch über The Clash erwuchs die Idee, einen Titel zu Hendrix zu verfassen. (Hoffentlich wird noch etwas über The Clash oder Joe Strummer in der Zukunft erscheinen.) [Der von Gary J. Jucha verfasste Titel The Clash erschien am 1. Oktober 2016 in der FAQ-Reihe; Anm. d. Üb.] Ich schätze es sehr, dass Robert und Verleger John Cerullo mir die Möglichkeit eröffneten, meine Gedanken und mein Wissen über den „König der Gitarre“ zu präsentieren (die Umschreibung wurde von einem britischen Journalisten geprägt. Ich habe sie all die Jahre niemals vergessen.)

Für das Lektorat meines Manuskripts möchte ich mich bei Gary Morris von Backbeat Books bedanken und meiner persönlichen Lektorin Bernadette Malavarca, die mich bei dem Prozess der Publikation meines ersten Buches begleitete. Glauben Sie mir: Bernadette hat die Geduld einer Heiligen.

Читать дальше